在竞技体育与大众健身领域,一个看似简单的环节往往成为决定运动表现与健康风险的关键——热身。它不仅是身体从静止过渡到活跃状态的桥梁,更是科学训练体系中不可忽视的“隐形护盾”。本文将深入剖析热身的生理机制、核心作用及实践策略,为运动员与运动爱好者提供系统性指导。

一、热身的生理学基础:激活身体的精密网络

人体在静止状态下,肌肉血流量仅为运动时的15%-20%,关节滑液黏稠度较高,神经传导速度较慢,如同未充分润滑的精密仪器。热身通过三个阶段实现生理唤醒:

1. 体温调节

肌肉温度每升高1℃,代谢酶活性增强13%,肌纤维弹性提升20%,显著降低拉伤风险。例如职业足球运动员赛前通过15分钟慢跑使核心体温达到38.5℃的理想状态。

2. 心血管系统预备

逐步增加心率至最大值的60%-70%(约110-130次/分),促使心输出量提升2-3倍,确保氧气输送效率匹配运动需求。研究显示,充分热身可使高强度运动时心肌缺血风险降低47%。

3. 神经肌肉协同

动态拉伸可提高α运动神经元兴奋性,使肌梭灵敏度提升30%,缩短肌肉收缩反应时间。NBA球员的热身录像分析表明,专项神经激活训练使其起跳爆发力提高8.2%。

二、热身的核心价值:从损伤预防到表现突破

(一)损伤防御机制

1. 关节保护

滑膜细胞在动态活动中分泌的透明质酸增加50%,形成更有效的缓冲层。冬季运动时,未热身者膝关节损伤发生率比充分热身者高3.8倍。

2. 肌肉韧性提升

通过离心收缩训练(如弓箭步),肌原纤维的串联弹性成分延展性增强,使股四头肌抗拉强度提升25%。

3. 运动链协调

整合性热身(如绳梯训练)可减少动作代偿,2023年马拉松赛事数据显示,采用功能性热身的选手髂胫束综合征发生率下降62%。

(二)运动表现增益

1. 代谢效率优化

体温38℃时,肌糖原分解速度加快40%,血乳酸清除率提高25%,延缓疲劳出现。举重运动员在80%最大重量试举前进行专项热身,成功率提升12.7%。

2. 神经驱动强化

俄罗斯跳水队采用的PNF(本体感觉神经肌肉促进)热身法,使转体动作角速度提升9.3%,空中姿态稳定性得分增加15%。

3. 心理状态调节

德国科隆体育学院实验证实,包含认知训练的热身程序(如视觉追踪+动态平衡)可使运动员决策准确率提升21%。

三、科学热身的实践体系

(一)通用框架

四级渐进模型

1. 基础唤醒(5-8分钟):快走、慢跑等使心率达100-120次/分

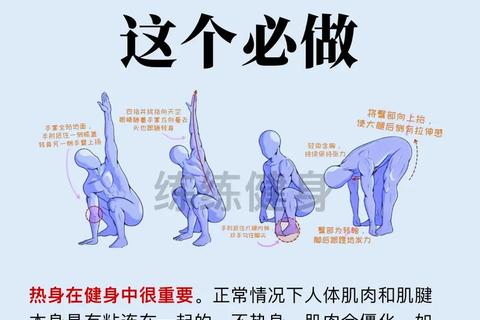

2. 动态伸展(5分钟):高抬腿、侧弓步等激活主要肌群

3. 专项准备(5分钟):模仿技术动作的渐进负荷训练

4. 神经激活(2分钟):反应性跳跃、变向跑等

(二)环境适应性调整

| 环境因素 | 调整策略 |

|||

| 低温(<10℃) | 延长基础唤醒至12分钟,增加核心保温层 |

| 高温(>30℃) | 缩短唤醒阶段,增加电解质补充 |

| 高海拔 | 加入深呼吸与低强度间歇 |

(三)专项化设计范例

四、认知误区与风险规避

1. 静态拉伸陷阱

研究证实,运动前进行超过30秒的静态拉伸会使肌肉峰值力量下降7%-9%,建议改为动态拉伸。

2. 过度热身风险

超过30分钟的热身会导致糖原消耗达15%,反而降低运动表现。专家建议控制总时长在12-25分钟。

3. 代偿动作识别

常见错误如膝关节内扣的深蹲热身,可能造成半月板压力增加3倍,需通过镜面反馈纠正。

五、未来趋势:智能热身的科技融合

1. 生物反馈系统

可穿戴设备实时监测肌电信号与关节角度,如Under Armour的Athlete Recovery Sleepwear已实现热身方案个性化。

2. 虚拟现实训练

皇马青训营采用的VR热身系统,通过模拟比赛场景使神经激活效率提升40%。

3. 基因定制化

针对ACTN3基因(快肌纤维相关)表达差异设计热身策略,预计2030年进入临床应用。

在运动科学持续突破的今天,热身已从简单的准备活动进化为融合生理学、生物力学与心理学的精密系统。正如德国运动医学协会的警示:“忽视热身不仅是对训练时间的浪费,更是对运动生命的透支。”掌握科学热身策略,将成为每个运动参与者突破瓶颈、延长运动寿命的核心竞争力。(完)

参考文献