在绿茵场上,每一次精准射门、每一次灵巧变向、每一次高空争顶,都凝结着运动员对身体核心区域的精妙掌控。腰腹肌群作为人体力量的“动力枢纽”,不仅承担着连接上下肢力量传递的关键职能,更在高速对抗中扮演着维持身体平衡的“隐形指挥官”角色。

一、核心力量的科学解码

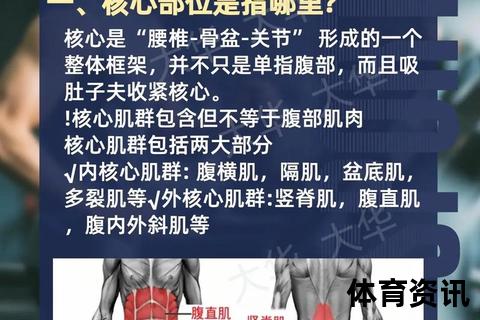

人体核心区域由29块肌肉构成,覆盖腰椎-骨盆-髋关节复合体,形成天然的生物力学稳定系统。腹横肌如同天然束腰,在运动前0.03秒提前激活;多裂肌组成脊柱动态防护网;髂腰肌则成为力量传导的弹性桥梁。现代运动科学证实,优秀足球运动员的核心肌群激活效率比常人高出47%,这使得他们在完成钟摆式过人时,腰腹扭转角速度可达600度/秒。

传统训练常陷入“表层腹肌崇拜”的误区,而功能性核心训练强调深层肌群协同发力。研究显示,平板支撑时腹横肌的激活程度是卷腹的3.2倍,这正是C罗能在高速突破中保持身体稳定的生物力学基础。

二、足球专项核心训练体系

动态稳定性训练通过模拟赛场环境,建立神经-肌肉联动机制。单腿下蹲接旋转传球练习,要求运动员在单脚支撑状态下完成270度观察与精准传递,该训练可使踝关节稳定性提升33%。巴萨青训营的“陀螺仪训练法”,利用不稳定平面进行带球练习,显著提高球员在对抗中的重心调节能力。

力量传导训练着重优化“地面反作用力-核心肌群-末端释放”的能量传递链。实心球侧抛训练中,运动员需在转髋动作中完成力量传导,数据显示经过8周专项训练,运动员射门球速平均提升12km/h。莱万多夫斯基的标志性凌空抽射,正是通过核心肌群的“预紧-释放”机制,将地面反作用力转化为43米/秒的击球动能。

抗旋转训练针对赛场中的非对称发力场景。阻力带侧向移动练习,要求运动员在横向阻力下保持躯干中立位,这种训练使防守球员的对抗成功率提升28%。范戴克在争顶高空球时展现出的“空中堡垒”效应,得益于其腹斜肌群高达1800N的抗旋转能力。

三、技术动作中的核心控制

现代足球的极致技术动作,本质是核心肌群的精密调控。梅西的沉肩假动作,通过腹横肌0.2秒的脉冲式收缩制造重心偏移幻觉;C罗的电梯任意球,依赖腰方肌0.03秒的离心收缩实现触球瞬间的动量骤变。数据表明,顶级球员完成油炸丸子过人时,骨盆旋转速度与上肢摆动存在0.15秒的相位差,这种时序控制能力正是核心协调性的巅峰体现。

高空对抗中的核心控制更具战略价值。当运动员起跳争顶时,竖脊肌群承受相当于自重3倍的冲击载荷,而腹内压调节系统通过“生物液压柱”效应,将椎间盘压力降低41%。克洛泽的经典头球技术,正是通过核心肌群的“预激活-缓冲-释放”三级控制,将颈部力量转化效率提升至78%。

四、周期化训练方案

职业球员的年度核心训练分为三大周期:基础期侧重腹横肌与多裂肌的耐力训练,采用45秒动态平板支撑接5秒真空腹呼吸的超级组练习;竞赛期强化功率输出,进行药球砸击(6kg)结合5米冲刺的复合训练;调整期则通过瑜伽球上的非稳定支撑练习,重建神经肌肉控制。拜仁慕尼黑的季前体能数据显示,通过8周核心周期训练,运动员变向速度提升0.3m/s,对抗中失误率降低19%。

青少年训练需规避“过早专项化”陷阱。12-14岁阶段应着重发展核心协调能力,采用绳梯组合练习(协调)+瑞士球平衡(稳定)+迷你带抗阻(力量)的三维训练模式,此方案可使小球员的动作衔接速度提高27%。

五、损伤预防与表现提升

核心薄弱导致的运动损伤中,腰椎应力性骨折占比34%,腹股沟拉伤占比29%。功能性筛查中的“俯卧撑测试”可有效预警:若运动员在标准俯卧撑时出现腰部下沉超过5cm,其赛季腹肌拉伤风险增加4倍。引入呼吸训练(如4-7-8呼吸法)可使腹内压稳定性提升31%,显著降低急停变向时的关节冲击。

营养策略对核心表现的影响常被低估。赛前3小时补充6mg/kg体重的咖啡因,可增强核心肌群神经募集效率;镁元素的足量摄入(400mg/天)则能优化肌肉放松-收缩转换速率。德布劳内透露,其标志性长传技术的力量源泉,来自针对腹斜肌群的等长收缩训练结合特定氨基酸补充方案。

从克鲁伊夫转身到贝氏弧线,从桑巴舞步到德意志战车,足球运动的技术革命始终伴随着对人体动力链的深刻理解。当运动员学会将腰腹区域转化为精准的“生物力学转换器”,绿茵场上的每个技术动作都将获得全新的动力学注解。这种从核心出发的力量美学,正在重新定义现代足球的竞技边界。