在体育史上,“张伯伦”这个名字始终与传奇绑定——无论是单场100分的疯狂纪录,还是7英尺1英寸的统治级身高,威尔特·张伯伦(Wilt Chamberlain)早已成为篮球运动的代名词之一。这个充满东方韵味的姓氏背后,却隐藏着跨文化传播的误读与历史沉淀的巧合。从英格兰中世纪的官职到现代体育的全球化符号,“张伯伦”的命名逻辑既是语言学的微妙映射,也是个人成就对姓名意义的重新定义。

一、音译迷雾:从Chamberlain到“张伯伦”的语言跨越

英语姓氏“Chamberlain”源自古法语“chambellan”,最初指代中世纪欧洲宫廷中管理王室财务与日常事务的官员。这一职务在诺曼征服后传入英国,逐渐演变为贵族体系中重要的行政角色。例如14世纪英国将领约翰·张伯伦(John Chamberlain)便曾担任爱德华三世的宫廷总管。当这一姓氏随殖民浪潮传入美洲时,其拼写与发音已固定为“Chamberlain”(音标:/ˈtʃeɪmbərlɪn/),而中文世界的译名选择则经历了复杂的文化博弈。

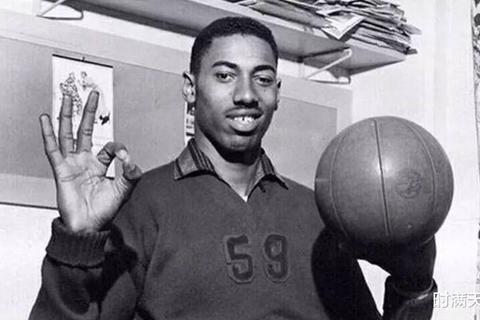

20世纪中叶,中国对西方人名的翻译尚未形成统一标准。1959年威尔特·张伯伦进入NBA时,新华社参考粤语发音将其姓氏译为“张伯伦”——“张”对应“Cham”的爆破音,“伯伦”则模拟“berlain”的尾音节奏。这种译法既符合当时香港地区对英语姓氏的转译习惯(如“贝克汉姆”译为“碧咸”),又巧妙借用中文姓氏增强记忆点。有趣的是,同时期英国政治家内维尔·张伯伦(Neville Chamberlain)的姓氏被直译为“张伯伦”,导致中文世界长期存在“政治张伯伦”与“体育张伯伦”的认知混淆。

二、家族溯源:从宫廷管家到运动世家的血脉传承

威尔特·张伯伦的家族史可追溯至17世纪英国移民潮。其先祖威廉·张伯伦(William Chamberlain)于1638年从英格兰萨福克郡移居北美,家族成员多从事教育与神职工作。这种文职传统在20世纪发生突变:威尔特的父亲威廉·张伯伦(William Chamberlain)成为费城纺织工人,母亲奥利维亚(Olivia)则是家政服务员,底层阶级的生存压力催生了家族中首个职业运动员的诞生。

与英国政治世家的“张伯伦”不同,威尔特家族的体育基因更显突出。其表兄沃尔特·张伯伦(Walter Chamberlain)曾是职业棒球运动员,而威尔特本人青少年时期就展现出跨项目天赋——高中时期同时保持田径跳高(6英尺6英寸)和400米短跑(48.9秒)的州纪录。这种身体天赋的集中爆发,使得“张伯伦”从传统文职姓氏转型为运动能力的象征。

三、姓名重构:个人成就对符号意义的颠覆

当威尔特·张伯伦在1962年3月2日对阵尼克斯的比赛中狂砍100分时,“Chamberlain”一词彻底脱离其历史语境。美联社在战报中首次使用“The Big Dipper”(北斗星)作为其专属绰号,《体育画报》则创造出“Wilt the Stilt”(高跷威尔特)的经典称谓。中文媒体在转译这些绰号时,反而强化了姓氏的辨识度——台湾地区将其译为“張伯倫”,香港媒体则使用“張伯倫”与“北斗星”并置的混合表述。

这种姓名符号的重构甚至渗透至商业领域。1973年退役后,张伯伦创立运动品牌“Chamberlain Pro”,将姓氏直接转化为产品信任状。在中国市场,其代言产品被译为“张伯伦专业系列”,借助姓氏的本地化认知迅速打开销路。当2012年英超球员亚历克斯·奥克斯雷德-张伯伦(Alex Oxlade-Chamberlain)崛起时,中国媒体刻意强调“此张伯伦非彼张伯伦”,反证了威尔特对姓氏意义的垄断性占有。

四、文化镜像:跨语境传播中的误读与再创造

中文世界对“张伯伦”的认知存在三重错位:其一,将现代运动员与中世纪官职强行关联,衍生出“管家式控场能力”等牵强解读;其二,因翻译一致性原则,忽略英国政治人物与美国运动员的家族差异性;其三,将音译巧合上升为文化隐喻,如部分解说员用“张姓东方智慧”附会其球场策略。

这种误读反而催生出独特的文化现象。在篮球游戏《NBA 2K》系列中,威尔特·张伯伦的能力值总评长期维持在99分(历史最高之一),其姓氏在玩家社群中简化为“张大帅”——既保留原姓首字,又融入中文语境下的威权意象。这种跨文化的符号再造,使“张伯伦”成为全球化体育IP的经典案例。

五、姓名作为历史的三棱镜

从英格兰宫廷的行政文书到NBA纪录簿上的鎏金字体,“张伯伦”的语义流变揭示了体育如何重塑文化符号。当威尔特在自传《致胜之境》中写道“我的身高是诅咒,也是馈赠”时,这句话同样适用于他的姓氏——一个承载着中世纪官僚制记忆的古老词汇,因现代体育的造神运动被赋予全新的史诗性。这种命名逻辑的嬗变,恰是体育全球化时代文化杂交的微观标本。