足球作为一项高度依赖团队协作的运动,场上每一名球员的位置分工与替补策略都直接影响着比赛的胜负。从门将的扑救到前锋的致命一击,从11人首发到替补席的战术调整,每一处细节都凝结着教练团队的智慧与球员的默契。本文将从标准人数构成、阵容搭配逻辑、替补规则演变及战术应用四个维度,系统解析现代足球的团队构建法则。

一、标准人数构成:11人主力与替补的动态平衡

国际足联规定,正式足球比赛每队需派出11名首发球员,包括1名门将、3-5名后卫、3-5名中场及1-3名前锋,形成攻防兼备的基本架构。门将是唯一允许用手触球的球员,承担着最后一道防线的重任;后卫线通常由中卫与边卫组成,负责拦截与组织反击;中场球员扮演攻防转换的枢纽角色;前锋则专注于突破与得分。

替补球员的数量因赛事级别而异:国际大赛(如世界杯)允许15名替补进入名单,日常联赛则为7-12名。值得注意的是,替补规则近年来因赛程密集化发生重大调整——国际足联于2020年将单场5次换人规则永久化,但具体执行由各联赛自主决定。例如英超、西甲等顶级联赛已采用5替补制,而部分低级别赛事仍保留传统的3次换人名额。

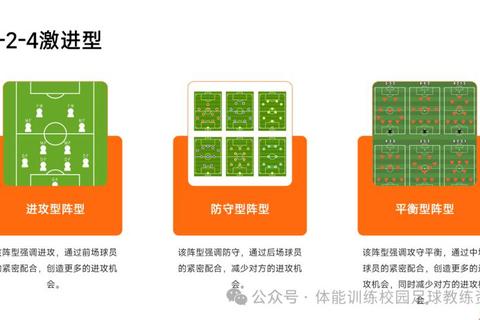

二、阵容配置逻辑:从传统阵型到战术创新

足球阵型是战术思想的具象化表达,常见体系包括4-4-2(平衡型)、4-3-3(进攻型)和3-5-2(防守反击型)。以4-3-3为例:

近年来,位置模糊化成为趋势。曼城的“伪九号”战术让中场德布劳内频繁前插,利物浦边后卫阿诺德则化身“边后腰”参与组织。这种流动性要求球员具备多位置适应能力,也推动阵型从固定数字向功能模块演变。

三、替补规则演变:从应急手段到战略工具

替补制度历经三次革命:

1. 1965年:国际足联首次允许换人,但仅限于伤员。

2. 1995年:引入3次换人规则,战术调整成为可能。

3. 2020年:疫情催生5次换人制,并于2024年永久化。

现代替补策略可分为三类:

值得注意的是,换人次数与时机直接影响比赛节奏。欧冠规定90分钟内3次换人窗口,中场休息换人不计入次数;加时赛可额外增加1个名额。教练需在45-60分钟、70-80分钟两个关键窗口做出决策。

四、战术调整:动态博弈中的最优解

比赛中的阵容变化体现教练的实时博弈能力:

1. 落后局面:切换3-4-3强攻阵型,派上高中锋(如吉鲁)与传中专家(如特里皮尔)。

2. 领先防守:改用5-4-1铁桶阵,增加后腰保护(如卡塞米罗替换B费)。

3. 控场消耗:通过三中卫体系(如曼城斯通斯前移)增强中场控制。

数据揭示:采用5次换人的球队,下半场进球率提升12%,伤病率降低9%。2024-2025赛季新规要求守门员持球不得超过8秒,进一步迫使门将参与快速反击,推动全队动态调整。

五、未来趋势:人工智能与规则革新的双重驱动

随着技术介入加深,球队构建呈现两大方向:

1. 数据化选材:通过Catapult系统监测球员跑动热区,优化阵型适配度。

2. 规则创新:IFAB正在测试越位新规(进攻球员与后卫身体重叠不判越位),可能彻底改变锋线配置逻辑。

青训体系也随之调整。拜仁慕尼黑青年队已试行位置轮换制,要求球员掌握至少两个位置技能,以应对高强度轮换需求。

从11人的精密协作到替补席的战术后手,现代足球的团队构建早已超越简单的人数叠加。它是一门融合生理学、数据科学与心理学的综合艺术,更是教练与球员在90分钟内不断解构与重建的动态过程。随着规则革新与技术迭代,未来的足球阵容将更加强调灵活性,而唯一不变的,是对胜利的极致追求。