在体育竞技中,时间的精确性往往决定着胜负的毫厘之差。当观众听到解说员提到"最后0.7分"时,这个看似简单的数字转换背后,实际上涉及着严谨的数学逻辑与行业规范。无论是田径赛场上冲刺的千分之一秒,还是球类比赛中关键的倒计时,掌握时间单位的精准换算,对于运动员、教练员乃至赛事解说都至关重要。

一、时间单位换算的竞技意义

在奥运会级别的游泳比赛中,0.01秒的差距就能决定奖牌归属;F1方程式赛车中,排位赛圈速精确到千分之一秒;NBA最后时刻的进攻时限更以0.1秒为计时单位。这些现实案例揭示了现代体育对时间计量近乎苛刻的精度要求。

国际体育组织对时间单位有着明确规定:国际田联(World Athletics)要求径赛项目使用百分位秒制(0.00秒),而国际泳联(FINA)则采用千分位计时系统(0.000秒)。这种差异源于不同项目对水流阻力、触板感应等技术要素的考量。

二、基础换算公式解析

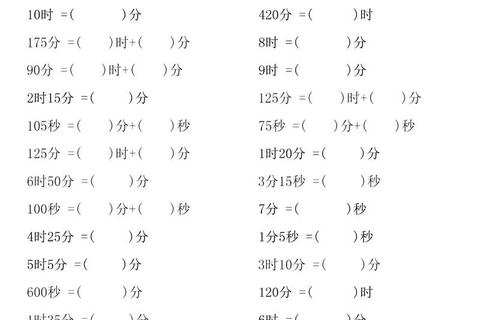

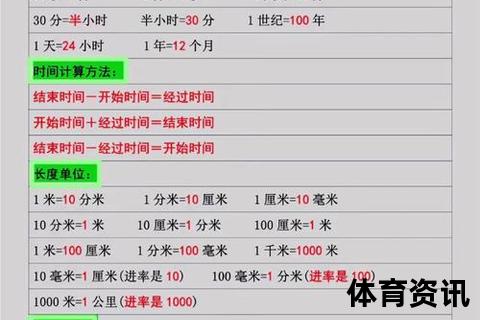

时间单位体系遵循六十进制与十进制并行的特殊结构。1小时=60分钟、1分钟=60秒的基础框架下,细分单位却采用十进制表达,这种混合制度构成了换算的复杂性。

以"0.7分转秒"为例,核心公式为:

秒数=分数×60

代入计算:

0.7分 × 60秒/分 = 42秒

这个计算过程看似简单,实则需要注意单位转换中的维度变化。分数作为六十进制单位,其小数部分代表的是"未满整分钟"的时间段,必须通过乘以基数60转换为次级单位。

三、竞技场景中的进阶应用

在篮球比赛中,进攻24秒规则允许的误差范围是±0.3秒。当计时器显示0.7分时,换算为42秒意味着:

电子计时系统的工作原理揭示精度奥秘:量子钟的稳定度达到10⁻¹⁶级别,而运动场使用的光子门传感器能以0.001秒精度捕捉选手冲线瞬间。东京奥运会引入的激光测速系统,甚至在撑杆跳项目中实现了腾空时间的毫米级空间定位。

四、计量误差的蝴蝶效应

2016年里约奥运会男子4×100米接力赛中,美国队因交接棒超时0.15分(实际为9秒)被取消成绩。这个案例凸显了单位换算的重要性:

1. 裁判组原始记录为"超出规定时间0.15分

2. 媒体误报为"超时15秒"引发争议

3. 实际换算结果应为0.15×60=9秒

4. 队伍申诉时需核对原始计时数据

这个事件促使国际奥委会修订规则,要求所有官方文件同时标注分数与秒数。

五、智能时代的计量革新

基于区块链的计时存证系统开始应用于马拉松赛事,将每个计时点的0.01分(0.6秒)数据写入不可篡改的分布式账本。机器学习算法正在破解更复杂的时间关系:英超联盟引入的越位判定系统,能同时处理球员位移的0.05秒差异(换算为0.00083分)和肢体位置的毫米级偏差。

在运动员生物力学分析中,时间单位换算支撑着关键参数的提取:

六、计量学视角的竞技提升

当教练组将训练计划精确到0.1分(6秒)区间时,这意味着:

1. 体能分配曲线的精细化建模

2. 技战术执行的阶段化拆解

3. 恢复周期的科学化调控

以足球训练为例,高强度间歇训练(HIIT)的典型方案:

这种基于十进制换算的训练设计,使运动员能精准适应比赛节奏要求。

七、全球标准化的演进之路

从1896年首届现代奥运会的机械秒表,到2024年巴黎奥运会将启用的原子钟网络,时间计量精度提升了12个数量级。值得注意的标准演进包括:

1. 1968年墨西哥城奥运会首次全面启用电子计时

2. 2008年北京奥运会引入量子频标技术

3. 2022年卡塔尔世界杯应用卫星同步计时系统

国际计量局(BIPM)最新发布的《体育计时白皮书》要求:到2025年,所有奥运项目的官方成绩公告必须包含原始测量值(分数)和标准单位(秒)的双重标注,这在消除换算误差方面具有里程碑意义。

当竞技体育进入微秒决胜负的时代,理解0.7分背后的42秒不仅是数字转换,更是把握现代运动科学精髓的钥匙。从训练计划的制定到赛事规则的解读,精准的时间单位换算能力,正成为体育从业者的基础素养。那些隐藏在数字背后的计量智慧,持续推动着人类突破运动极限的可能疆界。