中国足球的困境如同一面多棱镜,折射出竞技体育与社会生态的复杂纠葛。当国家队在国际赛场屡屡折戟,当职业联赛陷入虚假繁荣的怪圈,人们开始追问:为何坐拥十四亿人口基数的国度,竟无法培养出足以抗衡亚洲强敌的足球人才?答案的线索,最终指向体制性腐败与青训体系崩塌的双重困局。

一、体制腐败:侵蚀根基的系统性危机

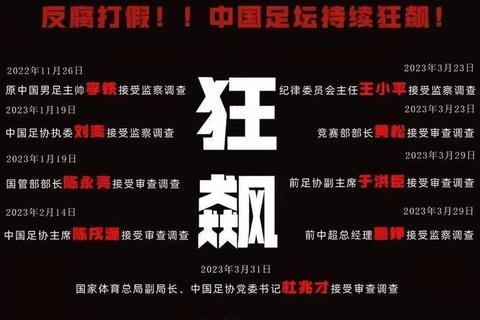

中国足坛的腐败并非个体行为,而是从决策层到执行层的系统性溃烂。2023年中央纪委披露的数据显示,足协系统涉案人员层级跨越主席、副主席、部门负责人等12个层级,涉案金额超2.3亿元人民币,形成覆盖国家队选拔、职业联赛运营、裁判管理的黑色产业链。原足协主席陈戌源在任期间收受俱乐部贿赂超8000万元,其权力寻租直接导致职业联赛准入标准形同虚设,多达37家俱乐部因财务造假退出历史舞台。这种体制性腐败的恶果,在2019年世预赛中达到顶峰——时任国家队主教练李铁通过行贿300万元获得执教资格,并收取俱乐部5089万元“国脚资格费”,直接导致归化球员政策沦为商业博弈的。

更为致命的是,腐败生态扭曲了足球运动的评价体系。裁判员的“金哨奖”获得者陆俊,被曝单场受贿40万元操纵比赛结果;青少年赛事中甚至出现“明码标价”的晋级黑幕,某U15全国锦标赛冠军队被查出向对手支付120万元“默契费”。这种自上而下的价值崩塌,使得足球从业者将短期利益凌驾于竞技规律之上,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

二、青训崩塌:人才断代的结构性困境

当日本校园足球每年产出4.8万名持证教练时,中国足协2019年统计显示,C级及以上教练仅占注册教练总数的3.2%,基层青训机构中63%的教练无专业资质。这种专业力量的匮乏,直接导致青训体系陷入低水平重复。某北方青训中心的跟踪数据显示,12-15岁球员年均比赛场次不足25场,仅为德国同年龄段球员的1/6,技术动作失误率高出欧洲标准37%。

体教分离的制度性矛盾加剧了人才流失。教育部2024年统计显示,全国中小学足球特色学校达3.2万所,但能与职业梯队衔接的不足2%。某东部省份的调查表明,97%的家长因升学压力在初中阶段终止子女足球训练,导致U17国少队选材池从2005年的1.2万人锐减至2023年的1800人。这种“金字塔基”的坍塌,使得国家队在2026世预赛不得不依赖平均年龄29.4岁的阵容,成为最年迈的参赛队伍。

三、腐败与青训的相互作用机制

体制腐败对青训资源的虹吸效应触目惊心。审计数据显示,某足球重点城市5年内投入青训的12亿元专项资金中,有4.3亿元被挪用于地产开发;某中超俱乐部的青训预算仅占总支出的1.7%,远低于国际足联建议的15%标准。这种资源配置的扭曲,使得中国足协规划的50个青训中心中,23个因资金断流陷入停摆,直接导致2008-2012年龄段球员出现结构性断层。

权力寻租引发的价值观异化,则从根本上摧毁了青训的文化土壤。某南方足球学校的调查显示,73%的青少年球员认为“关系比实力更重要”,85%的家长将足球视为升学加分工具而非职业选择。这种功利主义导向,使得中国青少年球员的专项训练时长虽达日均4.2小时,但战术理解能力仅相当于日本同年龄段球员的58%。

四、破局之路:制度重构与生态再造

2025年启动的“青训振兴计划”试图打破体制壁垒,要求中超俱乐部必须将营业收入的8%投入青训,并建立U21联赛强制参赛机制。教育部同步推出的“足球特长生贯通培养”政策,首次实现职业梯队与211高校的学分互认,使青少年球员的学业保障率从17%提升至43%。在反腐领域,足协建立裁判员“八项监管新规”,引入区块链技术实现转会费全程追溯,使2024年职业联赛违规举报量同比下降62%。

但根本性变革仍需触及深层结构。德国足协顾问穆勒的研究表明,中国足球改革需完成三大转变:从行政主导转向市场驱动,从业余体校模式转向俱乐部青训体系,从锦标主义转向全民参与。这要求重构足协职能边界,建立职业联盟独立运营机制,同时将足球人口密度从目前的0.06人/平方公里提升至日本水平的0.38人/平方公里。

历史的经验表明,足球运动的崛起从来不是线性进程。日本足协用30年时间将注册球员从10万提升至100万,德国青训体系改革历经15年才孕育出2014世界杯冠军。对于行进在改革深水区的中国足球而言,唯有以刮骨疗毒的勇气破除体制积弊,用久久为功的定力重建青训根基,方能在世界足坛的坐标系中找到属于自己的位置。这条路注定艰难,但也是通向重生的必由之路。