在国际体育竞技中,运动员的体重数据常常是赛事分析、级别划分的关键指标。例如,当一名选手的体重显示为60.8公斤时,如何快速将其转换为中国观众更熟悉的市斤单位?这不仅关系到数据的直观理解,更涉及国际标准与本土文化间的衔接。本文将深入解析公斤与斤的换算逻辑,并结合体育行业的实际案例,展现这一基础计量知识在竞技领域的应用价值。

一、单位换算的底层逻辑:从国际标准到本土表达

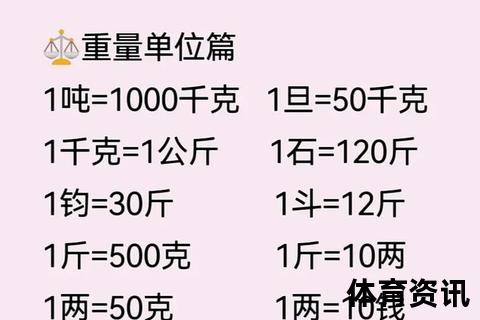

公斤(kg)是国际单位制中的基本质量单位,而市斤(简称“斤”)是中国传统计量体系的核心单位。两者的换算关系建立在数学定义上:1公斤=2市斤。这一比例源于中国1959年推行的度量衡改革,明确将1市斤定义为500克,形成公斤与市斤间的十进制关联。例如,60.8公斤转换为市斤时,只需执行60.8×2=121.6斤的运算,即可实现精确转换。

在体育领域,这种换算具有特殊意义。举重、拳击、柔道等按体重分级的项目中,运动员的体重数据需同时满足国际赛事申报要求(公斤制)和国内媒体报道需求(市斤制)。例如,2021年东京奥运会举重冠军吕小军的73公斤级成绩,在中文报道中需标注为“146斤级别”,以便观众快速理解其竞技级别。

二、体育场景中的单位应用:数据背后的竞技策略

运动员体重的精确管理是竞技表现的核心要素。以综合格斗(MMA)为例,选手需在赛前通过脱水、控食等方式将体重控制在目标级别内。若某选手赛前称重显示为70.3公斤,则其对应的级别为140.6斤。教练团队需根据这一数据调整训练强度与营养方案,确保选手既符合参赛标准又保持最佳状态。

案例解析:

三、国际差异与计量文化:超越数字的认知框架

尽管公斤制在全球体育赛事中占主导地位,但不同地区的计量传统仍深刻影响数据解读方式。例如:

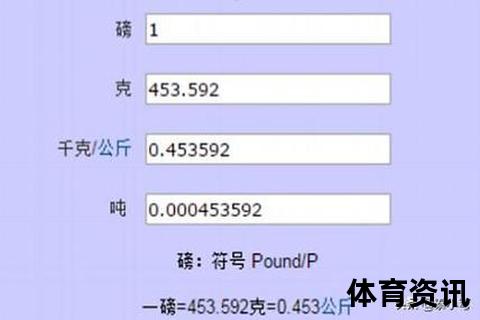

1. 英美体系:使用磅(1磅≈0.4536公斤)作为体重单位,与中国市斤形成双重认知屏障。一名体重121.6斤的选手,在欧美报道中需转换为约134磅。

2. 历史遗留问题:台湾地区沿用“台斤”(600克),导致同一数值在不同语境中产生偏差。60.8公斤在台湾计量体系中为101.3台斤,与大陆的121.6市斤存在显著差异。

这种计量文化的多样性要求体育从业者具备双重思维:既要熟练运用国际标准,又需理解本土观众的认知习惯。例如,在中美篮球运动员体测数据对比时,需同步标注“200磅/90.7公斤/181.4斤”,实现跨文化信息传达。

四、技术赋能:智能工具提升换算效率

现代体育管理中,单位换算已从人工计算转向智能化处理。典型应用包括:

1. 赛事直播系统:实时将运动员体重数据转换为多国单位,如121.6斤(中国)、134磅(美国)、9.57英石(英国),满足全球观众需求。

2. 训练监测平台:集成传感器采集的体重数据(如60.8公斤)自动生成营养建议,如“每日蛋白质摄入量=121.6斤×1.5克=182.4克”。

3. 青训档案系统:记录青少年选手成长曲线时,同步显示公斤与市斤变化,帮助家长直观理解发育进度。

五、常见误区与科学验证

在体育数据分析中,单位换算错误可能导致严重策略偏差。需特别注意:

科学验证方法:

1. 逆向核算:将121.6斤除以2,验证结果是否回归60.8公斤。

2. 参照物对比:使用标准砝码(如25公斤杠铃片)进行实物验证,确认50公斤=100斤的基准比例。

从60.8公斤到121.6斤的转换,不仅是数字的简单倍增,更是体育科学与文化认知的交汇点。在全球化竞技舞台上,精确的单位换算能力已成为体育从业者的基础素养。通过理解计量逻辑、应用智能工具、规避认知误区,我们得以在数字与人文之间架起桥梁,让每一克体重的变化都成为解读竞技奥秘的密钥。