中国篮球职业联赛(CBA)自诞生以来,始终是中国体育版图中一颗璀璨的星辰。它不仅承载着竞技体育的激情与梦想,更在三十年的发展历程中,逐渐演化为融合商业价值、文化认同与社会责任的复杂符号。

一、CBA的官方定义与核心属性

作为“中国男子篮球职业联赛”(Chinese Basketball Association)的简称,CBA由中国篮球协会主办,是亚洲最具影响力的职业篮球赛事之一。其核心属性体现在三个方面:

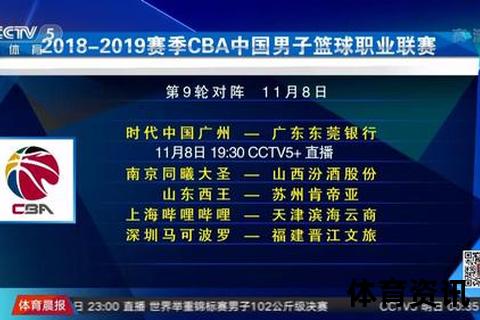

1. 竞技体系:采用主客场制,包含季前赛、常规赛和季后赛,2023-2024赛季已扩军至20支球队;

2. 历史地位:前身为1995年的全国甲级男子篮球八强赛,2005年正式更名职业联赛,标志着中国篮球从专业化向市场化转型的关键跨越;

3. 商业价值:自1995年555冠名起,联赛逐步建立包括赞助商、转播权、衍生品在内的完整产业链,2020年后更通过赛会制创新实现疫情期间的持续运营。

二、历史沿革:从军区体制到职业化革命

CBA的发展史可划分为四个阶段,每个阶段均伴随中国社会经济的深刻变革。

1. 军区球队主导期(1995-2001)

联赛初创时,12支参赛队中半数来自军区体工队,八一队以“全华班”阵容实现六连冠,王治郅、刘玉栋等球员成为初代偶像。此时的外援政策尚处探索阶段,1995年乌兹别克斯坦球员萨芬科夫成为首位外援,但军旅球队因体制限制未引入外籍球员,导致实力分化。

2. 商业化转型期(2002-2013)

姚明2002年率上海队终结八一王朝后赴美,开启中国球员登陆NBA的浪潮。广东宏远在此期间崛起,以易建联为核心实现“九年八冠”,民营俱乐部开始主导联赛格局。外援政策逐步放宽,2012年马布里带领北京队夺冠,标志“超级外援”时代来临。

3. 多元竞争期(2014-2020)

联赛取消升降级制度,采用准入制稳定球队规模。四川、新疆等新势力打破粤辽争霸格局,2016年四川队凭借“三外援”政策夺冠引发争议。姚明出任篮协主席推动改革,2019年设立工资帽,2020年八一队因军改退出,象征计划经济时代篮球模式的终结。

4. 后疫情时代(2021至今)

赛会制与主客场制交替下,辽宁队实现三连冠,张镇麟等新生代球员接棒。选秀制度成效显现,2023年状元陈国豪场均贡献15分,本土球员实力提升与“全华班”呼声形成政策博弈。

三、文化符号:超越竞技的多重含义

CBA的象征意义已突破体育范畴,成为社会文化的多维载体。

1. 地域认同的强化

球队深度绑定地方文化,如辽宁队以“辽篮精神”凝聚东北振兴的情感共鸣,广东宏远成为珠三角民营经济的文化名片。2024年广厦队更名浙江东阳光,反映企业资本与城市形象融合的新趋势。

2. 国际交流的桥梁

联赛吸引林书豪、麦迪等国际球星,同时输送周琦、郭艾伦等球员参与海外赛事。2023年CBA与澳大利亚NBL联赛达成青训合作,构建跨国人才通道。

3. 社会价值的拓展

广东队设立公益基金支持乡村体育,辽宁队开展“篮球进校园”活动,将竞技影响力转化为社会服务能力。疫情期间,CBA率先复赛为全球职业体育提供范本,凸显其社会责任。

四、术语延展:跨领域的CBA释义

在不同语境中,“CBA”缩写呈现语义迁移:

五、未来挑战:职业化深水区的突围

当前CBA面临三大核心课题:

1. 外援政策的平衡:2022-2023赛季本土球员场均得分占比升至68%,但关键球处理仍依赖外援,需在竞技水平与本土培养间寻找平衡点;

2. 商业开发升级:对比NBA每年百亿美元收入,CBA 2023赛季商业收入约12亿元,需探索电竞、元宇宙等新增长极;

3. 青训体系重构:校园篮球与职业梯队尚未打通,2024年教育部与篮协联合推出“雏鹰计划”,尝试破解人才断层难题。

从军区体育馆的木质地板,到可容纳万人的智能场馆,CBA的三十年变迁恰是中国社会转型的缩影。当新一代球员在聚光灯下跃起扣篮时,他们托举的不仅是篮球的轨迹,更是一个国家关于职业体育的想象与实践。