羽毛球赛场上,快速移动与精准判断往往决定了胜负的天平——当对手突然放出一记轻巧的吊球时,运动员必须在0.3秒内完成从预判到击球的完整决策链。这种被称为"静默杀招"的技术动作,正随着现代羽毛球竞技节奏的加速,成为衡量选手综合能力的重要标尺。职业选手的赛事数据显示,高水平对抗中吊球占比高达27%,而接吊球失误率每降低5%,胜率就会提升12个百分点。

一、预判系统的构建逻辑

预判能力的本质是信息解码系统的建立。丹麦国家队教练托马斯·斯塔夫森通过运动追踪系统发现,顶级选手在对手触球前0.2秒已开始重心调整,这个时间差源自对18个身体信号的同步解析:持拍手的腕部角度变化超过15度时,吊球概率提升至64%;非持拍侧肩部下沉3-5厘米,往往伴随对角线吊球的出现。日本科研团队的研究表明,当运动员将观察焦点从球体转移到对手躯干中轴线时,预判准确率提高31%。

球路预测模型需要建立三维空间坐标系。以印尼名将金廷为例,他在处理网前球时会将场地划分为36个立体网格,根据对手击球时肘关节的伸展幅度(大于120度时后场球概率83%)、腰部扭转角度(超过40度时斜线球概率79%)动态调整站位。这种空间认知能力通过VR模拟训练,可使接吊反应速度提升0.15秒。

站位调整存在着精确的几何法则。中国队体能教练陈金提出的"黄金三角理论"指出:理想接吊位置应构成底角60度的等腰三角形,前脚掌距离前发球线55-60厘米。当对手击球点低于网带时,每降低10厘米需后撤半步;若击球点高于网带15厘米,则要前压30厘米形成压迫。

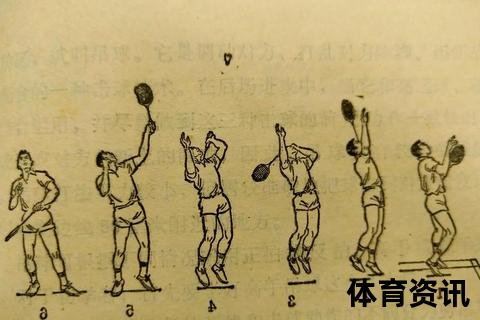

二、接球动作的生物力学解析

启动步技术存在明显的代际差异。传统教学强调"蹬地发力",但高速摄影显示,安赛龙等新一代选手采用"弹性启动"模式:膝关节保持20度微曲,重心分布前七后三,利用跟腱的弹性势能实现0.08秒的启动速度。马来西亚体育大学的实验证明,这种姿势比传统深蹲式准备节省17%的体能消耗。

击球点的空间控制需要建立立体坐标系。日本选手奥原希望的接吊数据显示,最佳触球高度在膝关节上方25-35厘米区间,横向位置距离身体中线10-15厘米。当来球旋转转速超过60转/分钟时,拍面需调整5-8度抵消旋转效应。韩国队科研组开发的智能球拍传感器显示,顶尖选手能在击球瞬间保持拍框偏差不超过2度。

身体协调链存在明确的动力传递序列。台北运动员戴资颖的肌电分析表明,理想的发力顺序是:踝关节蹬伸(产生基础动能)→核心肌群扭转(增加扭矩)→肩部前送(扩大击球范围)→前臂旋内(控制出球角度),四个环节衔接误差需控制在0.04秒内。这种链式传导可使击球初速度达到65km/h。

三、实练体系的构建

神经反射训练已进入智能化阶段。丹麦国家队采用的"鹰眼反应系统",能在发球机出球瞬间改变球路,迫使运动员在0.25秒内作出二次判断。数据显示,连续8周、每周3次的训练可使预判准确率从68%提升至82%。日本开发的AR训练系统,能实时投影对手的虚拟动作影像,强化视觉记忆的存储效率。

多球训练的变量设置需要科学配比。印尼教练亨德拉提出"333原则":每次训练应包含30%直线吊球、30%对角线吊球、30%重复落点球,剩余10%为随机组合球。球速应按照慢速(150km/h)、中速(180km/h)、快速(210km/h)1:2:1的比例交替,落点误差控制在直径15厘米的圆形区域。

战术意识培养需要建立决策树模型。韩国队科研中心开发的"吊球应对数据库"包含128种常见场景,例如当对手在正手后场采用劈吊时,接球选择包括:直线放网(成功率74%)、勾对角(63%)、挑后场(82%)。通过情景模拟训练,运动员的决策时间可从1.2秒缩短至0.8秒。

四、技术迭代与损伤预防

运动防护领域的最新研究揭示了接吊动作的潜在风险。英国运动医学院的数据显示,反复的跨步救球会使髌骨承受超过体重4.2倍的压力。生物力学专家建议采用"缓冲跨步"技术:着地时足部由外侧过渡到全掌,膝关节弯曲角度控制在110-120度,可减少23%的关节冲击力。功能性训练应加强臀中肌的力量,该肌群力量每增强10%,膝关节稳定性提高18%。

技术革新正在重塑训练范式。中国队采用的智能护腕能实时监测腕部加速度,当击球瞬间的角速度超过1900度/秒时自动预警,防止手腕过度内旋造成的TFCC损伤。3D压力感应鞋垫可动态分析步法分布,确保前后场移动时足底压力均衡,将足底筋膜炎发生率降低41%。

运动寿命的延续依赖于技术转型。36岁的林丹在职业生涯后期将接吊球重心降低12厘米,通过增大躯干前倾角度补偿爆发力下降。他的技术转型数据显示:跨步距离缩短20%,但击球准备时间提前0.1秒,通过预判能力弥补了移动速度的衰减,使网前救球成功率维持在87%的高位。

当代羽毛球竞技已进入"毫米时代",每个技术细节的优化都可能成为破局关键。从安赛龙采用的磁悬浮阻力训练,到戴资颖定制的视觉追踪系统,科技赋能正在将接吊球技术推向新的维度。未来三年,随着生物传感技术和人工智能解析的深度应用,运动员的预判准确率有望突破90%的生理极限,这将彻底改写羽毛球比赛的攻防逻辑。在这个快速迭代的竞技领域,唯有建立科学化、系统化的训练体系,才能在瞬息万变的赛场上把握致胜先机。