在竞技体育的璀璨星河中,羽毛球以其闪电般的节奏与精密的战术布局独树一帜。这项起源于19世纪英国贵族庄园的运动,如今已演变为对力量、速度与智慧的极致考验。当羽毛球以每小时400公里的速度掠过球网时,运动员需要在0.3秒内完成预判、位移和击球动作的完美衔接,这种超越人类生理极限的对抗,构成了羽毛球运动令人着迷的竞技美学。

一、基础架构的精密搭建

握拍技术的力学解析是构建技术体系的根基。正手握拍时,拇指与食指形成的"V"型夹角需控制在15-20度,这个角度既能保证手腕灵活性,又可提供足够的击球扭矩。实验数据显示,当握拍压力值维持在3.5-4.2牛顿时,既能避免拍面失控,又可减少肌肉疲劳。马来西亚国青队的生物力学实验室通过压力传感器测试发现,专业运动员在杀球瞬间的握力峰值可达普通爱好者的3倍。

步法系统的动态平衡遵循着严格的几何法则。单打场地对角线长度约8.68米,顶尖运动员通过"米字步"训练可在1.8秒内覆盖任意角落。丹麦名将安赛龙的步法训练中,包含每秒3次的方向变换练习,这种高频变向能力使其防守覆盖面积较普通选手扩大40%。中国台北选手戴资颖独创的"伪交叉步",通过缩短跨步间距0.2米,将回中速度提升0.15秒。

击球动作的解剖学分解揭示了技术进阶的密码。高远球的理想击球点位于身体冠状面30度夹角,此时肩关节外旋角度达到最大值,可产生超过70米/秒的初速度。日本科研团队利用高速摄影技术发现,陈雨菲的劈吊动作中,腕关节在触球前0.02秒完成20度内旋,这种"延迟旋转"技术使球体产生每秒60转的侧向旋转。

二、技术体系的立体化构建

网前技术的触觉革命正在重塑比赛格局。印尼双打名将苏卡穆约的搓球技术,通过拍面与球毛的接触时间控制在0.05秒内,创造出旋转速度达120转/分的"魔鬼旋转"。韩国队科研组开发的触觉反馈训练系统,能精确测量运动员网前扑球时手指肌群的发力时序,将反应速度提升18%。

中场对抗的时空博弈考验着决策系统的效率。林丹巅峰时期的平抽挡失误率控制在5%以下,其秘诀在于将视觉焦点从球体转移到对手躯干中线,这种观察模式的改变使预判准确率提高35%。现代训练中的"分屏反应"系统,要求运动员在0.4秒内同时处理场地四个象限的动态信息。

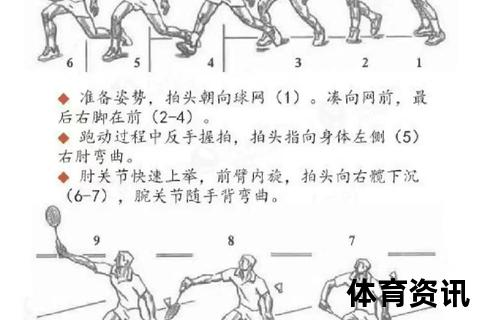

后场杀球的动力链整合是力量输出的终极形态。李宗伟的纵跳杀球高度达到98厘米,腿部蹬伸力量超过自身体重3.2倍。生物力学研究表明,优秀运动员从足底发力到拍面触球的能量传递效率可达68%,而业余选手通常低于45%。印度选手辛杜通过改良转体角度,将杀球时躯干扭矩提升22%,球速突破350公里/小时。

三、战术思维的维度突破

空间解析的拓扑学应用开创了战术新纪元。运用沃罗诺伊图算法,可将场地划分为动态控制区域,数据显示谌龙在第三局的关键分阶段,前场控制范围会主动收缩12%以提升防守密度。荷兰数学家开发的战术模拟系统证明,将杀球落点集中在场地四个力学脆弱区(距边线0.5米、距底线0.3米的交汇区域),可使对手救球成功率下降28%。

节奏控制的混沌理论正在颠覆传统认知。桃田贤斗的"变速突击"模式包含7种节奏变化组合,其特有的0.8秒击球间隔差,能打乱对手60%的预判节奏。运动心理学家发现,当比赛节奏在3分钟内经历4次明显变化时,对手的决策错误率会呈指数级上升。

心理博弈的神经科学解码揭示了顶级对抗的本质。功能性磁共振成像显示,安洗莹在赛点时的大脑前额叶活跃度比普通选手高40%,这种神经调控能力使其关键分胜率达到78%。日本队引入的神经反馈训练,通过实时监测α脑波强度,帮助运动员在高压环境下保持最佳唤醒水平。

这项融合了物理定律与生物智能的运动,正在科技赋能下突破人类极限。当智能球拍传感器能实时捕捉10维击球数据,当虚拟现实训练系统可模拟98%的真实比赛场景,羽毛球的进化已超越单纯的技术革新,成为探索人体潜能的前沿阵地。每个落点的精算、每次击球的解码、每局对抗的推演,都在重构着这项运动未来的可能性图景。