在体育竞技与训练中,身体的精准测量是科学化训练和装备适配的基础。指围作为衡量手部形态与功能的重要指标,不仅影响护具、手套等装备的选择,还与运动表现和健康评估密切相关。本文将结合实用场景,系统解析指围测量的核心方法与进阶技巧,为运动员、教练员及体育爱好者提供专业指导。

一、指围测量的科学价值与体育应用场景

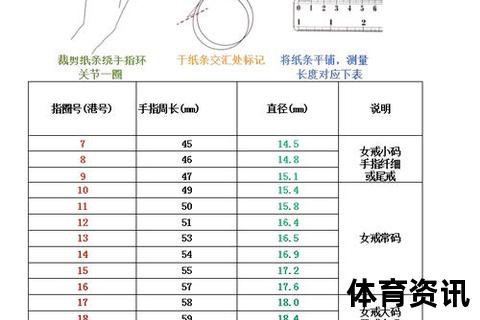

指围数据在体育领域具有多维度的应用价值。对于需要佩戴专业手套的运动项目(如棒球、拳击、击剑),精确的指围可避免装备过紧影响血液循环或过松导致动作变形。在力量训练中,握力器械的尺寸适配能提升训练效率,例如杠铃杆的握径选择需参考手掌围度。指围变化还可作为运动员水肿状况或肌肉增长的监测指标,尤其在体重控制类项目中具有参考意义。

二、标准化测量工具与操作规范

1. 基础工具的选择与对比

2. 测量流程标准化

三、特殊运动场景的测量策略

1. 对抗性运动的动态适配

拳击运动员需在佩戴绷带后复测指围,预留3-5mm的缓冲空间以适应击打时的组织膨胀。冰球守门员手套则需区分“掌围”与“关节围”,采用分段测量法:第一段测量掌指关节,第二段测量近端指间关节,两数据共同作为定制依据。

2. 耐力项目的长期监测

马拉松运动员在赛季中需建立指围变化曲线。研究发现,长距离奔跑引发的体液流失可使指围减少1-2mm,而高原训练导致的红细胞增多症可能使指围增加0.8-1.5mm。建议每周固定时间测量3次,取均值记录。

3. 青少年运动员的发育追踪

结合骨龄检测,建立指围-身高增长比(如12岁篮球运动员年均指围增长不应超过身高的1/15),早期识别骨骼发育异常。

四、数据解读与装备适配进阶技巧

1. 护具选择的三维模型

将指围数据与指长、掌宽结合,构建手部立体参数:

2. 材质力学的匹配原则

3. 损伤预防的预警阈值

持续监测中发现以下情况需启动医学评估:

五、前沿技术对传统测量的革新

3D打印技术已实现“动态指围建模”,通过压力传感器捕捉运动中的实时形变数据。例如,攀岩运动员的指围在岩点抓握时会增加8-12%,智能手套能据此动态调整支撑结构。生物电阻抗分析(BIA)技术则可通过指围数据推算肌肉含水量,辅助制定补液策略。

指围测量从简单的周长记录发展为融合生物力学、材料科学的系统性工程。在体育竞技迈向精准化、个性化的今天,掌握科学的测量方法不仅能提升装备效能,更是预防损伤、优化表现的关键。建议从业者建立动态监测体系,将指围数据纳入运动员的“生物护照”,为科学训练提供持续的数据支撑。