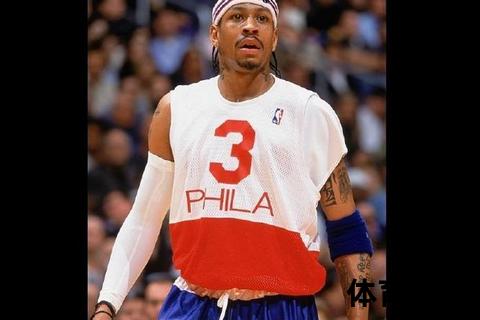

在NBA的历史长河中,阿伦·艾弗森的名字始终与“孤胆英雄”紧密相连。他以1.83米的身高对抗巨人如林的赛场,用叛逆的个性打破联盟的常规,更以无与伦比的突破能力在费城76人和丹佛掘金两支球队书写了截然不同的传奇篇章。这两支球队不仅是他职业生涯的转折点,更是他篮球哲学与时代碰撞的缩影。

费城76人:英雄主义的巅峰与悲歌

1996年,艾弗森以状元身份加盟费城76人,开启了职业生涯最辉煌的十年。他以场均26.7分、6.2次助攻和2.2次抢断的数据,迅速成为联盟最具杀伤力的得分手。2000-01赛季,艾弗森以场均31.1分荣膺常规赛MVP,并带领76人闯入总决赛。面对如日中天的“OK组合”,他单场48分的表现至今被视为孤胆英雄的经典。76人的战术体系几乎完全围绕他构建——全队为他创造单打空间,防守端则依赖穆托姆博的补位。这种极致的个人主义虽成就了他的传奇,却也埋下了隐患:球队长期缺乏第二得分点,最终在总决赛功亏一篑。

2006年,艾弗森场均仍能贡献31分,但76人管理层已决心重建。高额薪资、战术冲突与更衣室矛盾加速了他的离开。总经理比利·金认为,艾弗森的打法难以适应团队篮球的潮流,而球队需要释放薪资空间培养新人。这一决策在当年引发巨大争议,却也折射出商业联盟的冰冷逻辑:个人英雄主义终需为集体利益让路。

丹佛掘金:黄金双枪的浪漫与困境

被交易至掘金后,艾弗森与卡梅隆·安东尼组成“黄金双枪”,两人的脏辫造型与华丽球风一度点燃丹佛的激情。艾弗森场均24.8分、7.2次助攻的数据依旧亮眼,但球队始终未能突破季后赛首轮。这一时期的失败,暴露了双核模式的根本矛盾:

1. 进攻兼容性问题:艾弗森与安东尼均是单打高手,但缺乏无球跑动意愿。掘金的进攻常陷入轮流单打,导致效率低下。

2. 防守体系崩塌:艾弗森的身高劣势与安东尼的防守懈怠,使掘金成为联盟防守最差的球队之一。对手场均内线得分高达48分,远超联盟平均水平。

3. 战术僵化:主帅乔治·卡尔未能设计出适配双星的战术,反而依赖个人能力解决问题。2007年季后赛对阵马刺,掘金在团队配合的对比下显得苍白无力。

尽管未能夺冠,艾弗森在掘金的经历却展现了另一种可能性:他主动调整角色,减少出手权,甚至公开称赞安东尼为“更好的得分手”。这种转变虽未换来胜利,却体现了他对团队的牺牲精神。

交易背后的时代隐喻

艾弗森从76人到掘金的转折,不仅是职业生涯的轨迹变化,更是NBA战术潮流的缩影。21世纪初,联盟正从“巨星单打”向“团队篮球”过渡。马刺的“GDP”组合与太阳的跑轰体系相继崛起,而艾弗森的“答案式篮球”逐渐被视为“过时的浪漫”。76人管理层选择重建,掘金尝试双枪实验,本质上都是对潮流的回应。这种转型的阵痛也揭示了篮球世界的残酷:即便个人能力登峰造极,若无法融入体系,终将被时代抛下。

遗产:叛逆者的永恒印记

艾弗森的传奇性恰恰源于他的“不完美”。他从未夺冠,却用183厘米的身高重新定义了后卫的可能性;他争议缠身,却以地垄沟发型和oversize穿搭塑造了独特的文化符号。在费城,他是孤胆英雄,用一次次突破撕裂对手防线;在丹佛,他是浪漫主义的殉道者,在团队与个人的矛盾中寻找平衡。

2016年入选名人堂时,艾弗森说道:“我宁愿以真实的方式失败,也不愿用虚伪的方式成功。”这句话完美概括了他的职业生涯——在76人的巅峰与掘金的困境中,他始终忠于自我,成为一代球迷心中永不褪色的“答案”。

艾弗森的职业生涯如同一部充满张力的史诗,费城76人与丹佛掘金则是其中最重要的两个篇章。前者见证了他极致的个人英雄主义,后者映射出团队篮球时代的无奈。他的故事提醒我们:篮球不仅是胜负的游戏,更是关于个性、坚持与时代碰撞的永恒叙事。