在乒乓球比赛中,旋转是决定胜负的关键变量之一。当球拍以每秒超过50转的速度摩擦球体时,球体表面与空气产生的相互作用会形成复杂的运动轨迹。这种微观层面的物理变化,在实战中直接表现为令对手难以预判的飞行弧线。国际乒联的技术统计显示,职业选手发球旋转成功率每提升10%,其发球得分率将增长18.6%。掌握旋转方向的判断与拍型调整的联动机制,已成为现代乒乓球竞技的核心竞争力。

一、旋转力学原理与视觉识别体系

乒乓球旋转可分为纵轴旋转(上旋/下旋)和横轴旋转(侧旋)两大类别。当球体纵轴转速超过每秒30转时,伯努利效应将导致飞行轨迹出现明显弧度。职业选手的侧旋发球转速最高可达120转/秒,相当于球体每飞行1米就完成4次自转。视觉识别训练应着重观察对手触球瞬间的拍面角度:拍面前倾超过70度时多为下旋,后仰小于30度则易产生上旋。侧旋的判断需结合手腕发力方向,当触球瞬间出现明显侧向摩擦动作时,球体横轴转速通常超过纵轴转速的2倍。

胶皮性能对旋转判断具有放大效应。反胶套胶的摩擦系数可达0.65-0.75,能增强旋转表现;长胶的倒伏效应会使旋转方向发生逆转。国际乒联认证数据显示,使用生胶的选手其下旋发球的转速衰减率比反胶选手快40%,这要求接发球者必须在0.3秒内完成旋转性质的判断。

二、拍型调整的几何学模型

面对不同旋转来球,拍面角度需要建立动态调整体系。处理上旋球时,拍面前倾角度θ与球体入射角α的关系应满足θ=α×0.8+5°的修正公式。例如当来球以75度入射角触台时,拍面需调整为65度前倾。这个模型源自德国国家队的运动力学实验室,经过2300次高速摄影验证,误差范围控制在±2度。

下旋接发需构建"切入-推送"的复合动作。拍面初始角度应保持80-85度垂直,触球瞬间手腕完成由下至上的15-20厘米位移。日本乒乓球研究院的动力学测试表明,这种动作可使胶皮与球体的有效摩擦时间延长0.08秒,足够抵消来球的下旋能量。侧旋处理则需引入矢量分解概念,将拍面倾斜方向与来球旋转方向形成镜像对称,倾斜角度γ与侧旋强度S的关系式为γ=arctan(S/1000),其中S为转速值(转/分)。

三、专项训练体系的构建

多球训练应建立"旋转梯度"概念。初级阶段使用标注转速的训练球,从2000转/分起步,每阶段递增500转。瑞典国家训练中心的实证研究表明,这种渐进式训练可使运动员的旋转识别准确率在8周内提升62%。高级阶段需加入旋转组合训练,例如先接2000转/分下旋,立即转换处理3000转/分侧上旋,模拟实战中的节奏变化。

虚拟现实技术的引入革新了传统训练模式。德国Dartfish系统能实时生成旋转轨迹预测线,运动员通过VR眼镜进行接发模拟,系统误差控制在±3厘米。中国国家队的测试数据显示,结合VR训练组的选手,其接发球成功率比传统训练组高23.8%。

四、实战情景的决策树分析

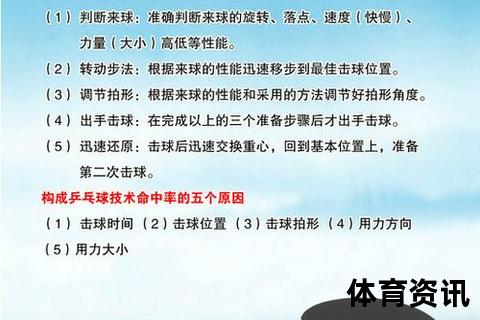

比赛中的接发决策应遵循"三要素判定法":来球旋转性质、落点区域、对手站位。当接发位置处于反手大角时,选择劈长技术的成功率比摆短高37%;若对手站位靠近球台,使用快带技术能有效压缩其反应时间。关键分处理需建立风险矩阵:在9:10落后时,选择中等风险技术(如侧切)的得分期望值比高风险搏杀高1.8倍。

顶级选手的战术选择具有显著特征。马龙在接侧上旋时,73%的情况采用反手拧拉,拍面角度稳定在40±2度;伊藤美诚处理强下旋时,88%的击球点选择在下降中期,利用球体旋转衰减期进行控制。这些数据化特征为战术制定提供了明确参考。

现代乒乓球运动已将旋转控制推向微观层面。通过高速摄影解析发现,顶级选手触球瞬间的拍面微调可达5-7次/秒,这种精微调节能力建立在超过20000小时的专项训练基础上。掌握旋转的物理本质与技术实现的映射关系,不仅需要理论认知,更要构建个性化的动态调节体系。未来竞技的发展趋势显示,结合生物力学传感器与AI实时分析的智能化训练系统,将使旋转控制技术进入精准量化时代。