羽毛球运动的高水平竞技不仅依赖于运动员的技术与战术,更离不开标准化场地对比赛公平性与安全性的保障。从职业赛事到业余训练,精确的场地尺寸与规范直接影响着球速、击球角度及运动员的移动效率。国际羽毛球联合会(BWF)通过严格的场地标准,为这项运动构建了全球统一的竞技框架。

一、羽毛球场地的核心尺寸规范

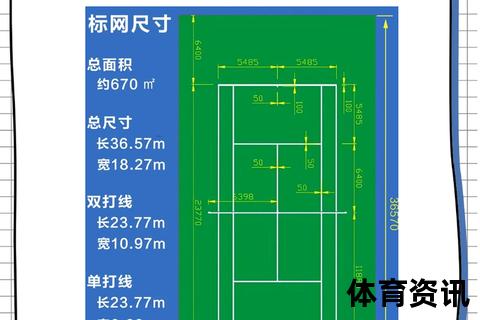

羽毛球场地为长方形,其标准尺寸由国际羽毛球联合会(BWF)统一制定:

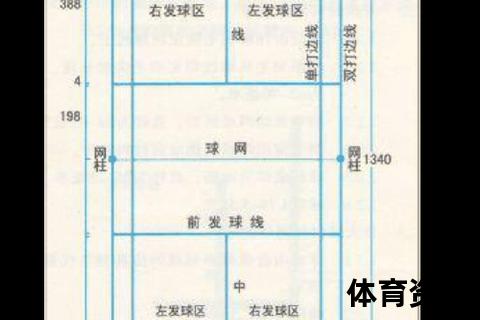

1. 整体尺寸:场地总长度为13.40米,双打宽度为6.10米,单打宽度为5.18米。

2. 区域划分:

值得注意的是,所有场地线的宽度均为4厘米,且测量时需以线的外沿为基准。这种设计确保了边界的清晰性,避免因视觉误差引发争议。

二、场地划线的科学布局

羽毛球场的标志线系统分为横向与纵向两类,共同构成复杂的战术空间:

1. 横向线:

2. 纵向线:

通过精密计算,场地的对角线长度分别为14.366米(单打)和14.723米(双打),这一数据可作为检验场地划线准确性的关键指标。

三、场地材质与运动性能的关联

羽毛球场地材质需兼顾弹性、摩擦力与耐久性,主流选择包括:

1. 木质地板:提供最佳能量回弹(力衰减25%-75%),适合高水平赛事,但维护成本较高。

2. PVC合成材料:防滑系数稳定(摩擦系数80-110),且耐候性强,适合多功能场馆。

3. 丙烯酸涂层:常用于户外场地,抗紫外线性能优异,但弹性相对较弱。

国际比赛要求地面垂直形变不超过5毫米,这一标准可有效降低运动员关节损伤风险。

四、辅助设施的标准化配置

1. 球网系统:

2. 照明设计:

五、空间安全与建筑规范

BWF对场地外围空间有严格要求:

1. 垂直净空:场地正上方9米内不得有任何障碍物,保障高远球的安全轨迹。

2. 水平缓冲区:四周需预留至少2米无障碍区域,防止运动员碰撞围挡。

3. 相邻场地间距:并列球场间隔需大于2米,避免跨场干扰。

六、文化差异与地域适应性

尽管国际标准统一,不同地区仍存在实施差异:

羽毛球场地的标准化是竞技体育精密化的缩影。从13.40×6.10米的基础框架,到0.46米的单打边线内移量,每一厘米的设定都凝结着运动生物力学的研究成果。随着3D打印地面技术和自适应照明系统的应用,未来场地将更智能地适配不同比赛需求,推动这项运动向更高维度进化。