在竞技体育的浩瀚星河中,长跑运动犹如永不停歇的齿轮,驱动着人类不断突破耐力极限。当基普乔格以近乎完美的节奏打破马拉松两小时大关,当哈桑在东京奥运会同时冲击三枚中长跑奖牌,这些震撼世界的壮举背后,隐藏着精密如机械的三大支撑体系——遵循生物力学原理的周期化训练、基于运动代谢理论的营养干预、结合生理恢复机制的修复策略。这三者构成了现代长跑运动员突破速度壁垒的黄金三角。

一、生物力学视角下的科学训练体系构建

1. 能量代谢系统的精准调控

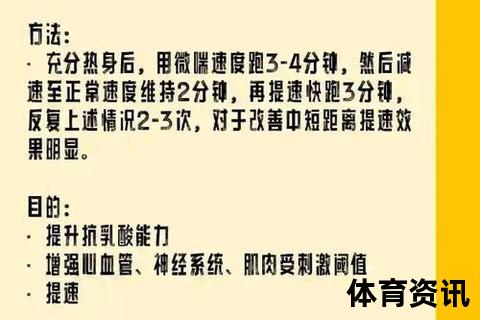

长跑运动的能量供给呈现糖原→脂肪→蛋白质的代谢级联反应。通过血乳酸测试仪监测,当配速达到最大摄氧量75%时(约4mmol/L乳酸浓度),肌细胞开始启动脂肪供能模式。挪威体育科学院的周期化训练模型显示,每周三次的阈值跑(30分钟@85-90%最大心率)可使乳酸代谢效率提升23%。

2. 神经肌肉协调的数字化重塑

惯性传感器数据显示,精英选手触地时间普遍控制在220±15毫秒区间,垂直振幅不超过8厘米。德国科隆体育大学研发的步态分析系统证实,通过6周负重踝关节训练(单腿提踵+20%体重),能显著改善着地角(从82°优化至76°),减少7%的机械能损耗。

3. 环境适应能力的多维培养

肯尼亚埃尔多雷特高原训练营的对比实验表明,在2300米海拔进行4周间歇训练(30秒快跑+1分钟慢走循环),红细胞生成素浓度可提升35%,血红蛋白质量增加9%。配合热适应训练(38℃环境下渐进式有氧运动),运动员的核心温度调节能力提升1.5℃耐受度。

二、运动营养学的分子级配比策略

1. 糖原超量补偿的时空控制

斯德哥尔摩大学运动生理实验室的"3+1"补糖方案显示:赛前72小时进行肌糖原耗竭(90分钟力竭跑),随后每公斤体重补充10g碳水化合物,可使股四头肌糖原储备达到180mmol/kg湿重的超补偿水平。训练中采用6-8%的复合糖饮料(麦芽糊精:果糖=2:1),肠道吸收速率比单一葡萄糖快40%。

2. 微量元素的精准补充方案

瑞士联邦理工学院的汗液成分分析指出,高温环境下每升汗液流失钠800-1200mg、钾200-300mg。应用同位素标记法追踪发现,补充含锌离子载体(如吡啶甲酸锌)可使细胞膜钠泵活性提升18%,有效预防肌肉抽搐。

3. 抗氧化网络的系统构建

法国国家体育研究院的氧化应激研究证实,每日补充500mg维生素C+400IU维生素E,能使训练后8-羟基脱氧鸟苷(DNA氧化损伤标志物)降低34%。富含花青素的蓝莓提取物(300mg/日)可显著提升肌肉线粒体抗氧化酶活性。

三、基于生物节律的恢复增强系统

1. 筋膜系统的动态修复技术

超声弹性成像显示,使用振动泡沫轴进行20分钟筋膜放松,可使股后肌群剪切波传播速度降低15%,肌筋膜黏弹性恢复至训练前水平。配合液态氮冷疗(-110℃×3分钟),肌肉损伤标志物(CK-MB)浓度下降速度加快2.3倍。

2. 昼夜节律的激素调控

唾液皮质醇检测发现,22:00-02:00的深度睡眠阶段,生长激素分泌量占全天总量的70%。采用红光疗法(630nm波长)进行30分钟晨间照射,能使褪黑素分泌相位前移2小时,促进运动员更快进入恢复性睡眠。

3. 神经疲劳的共振消除法

东京大学开发的α波诱导系统显示,15分钟频率跟随反应训练(7-13Hz声光刺激),可使副交感神经活性指数(HF-HRV)提升28%,有效降低运动后焦虑水平(STAI量表评分下降12分)。

当这些科学原理转化为训练日志上的具体数字,当营养配比精确到毫克级别的分子配平,当恢复手段升级为生物节律的精准调控,长跑运动的突破便不再是偶然的奇迹。从实验室的分子运动到赛道上的风驰电掣,现代运动科学正在用数据重新定义人类耐力极限的边界。这种系统化能力提升模式,不仅适用于职业运动员,也为广大跑者提供了可量化的进阶路径——在科学的光照下,每滴汗水都将获得确切的回报。