在赛车运动的巅峰竞技场中,战车的每一处设计都凝结着工程师对速度法则的极致追求。红牛RB12作为2016赛季的焦点之作,虽未登顶年度冠军,但其引擎与空气动力学的精妙平衡,至今仍是赛车工程领域的经典案例。

一、动力困局:雷诺引擎的妥协与突破

2016年,红牛RB12面临着动力单元的历史性挑战。由于与雷诺的合作关系破裂,车队被迫使用贴牌为“豪雅”的雷诺2015款引擎(RS34-2016型号),其最大功率比梅赛德斯和法拉利落后约8%-10%。这一劣势迫使红牛工程师通过三大技术路径弥补动力缺口:

1. 轻量化结构重塑

RB12的单体壳采用碳纤维复合材料,引擎作为核心承重部件,实现720kg(含车手)的极致轻量化。前悬挂系统以铝合金垂直导臂与碳纤维双叉臂结合,配合扭杆弹簧和推杆设计,将机械阻力降低15%。

2. 热能管理系统升级

雷诺引擎的ERS(能量回收系统)冷却效率提升,测试中单圈电池输出稳定性提高23%。侧箱进气口采用三通道设计,中央通道专供引擎燃烧,两侧分别用于ERS散热与变速箱油冷却,使得动力单元在长距离测试中故障率下降40%。

3. 动力曲线调校革新

针对雷诺引擎低转速扭矩不足的问题,车队将峰值功率输出区间调整为10500-13500rpm,通过MGU-K(动能回收电机)提前介入,在出弯阶段补偿动力缺口。这一策略使RB12在摩纳哥等低速赛道的圈速提升0.3秒。

二、空气动力学:在规则缝隙中起舞

面对动力劣势,红牛技术总监阿德里安·纽维团队将空气动力学效率推向新高度。RB12的升级重点集中在三大核心区域:

1. 前鼻锥与分流板的气流控制革命

2. 侧箱与底板联动的能量回收

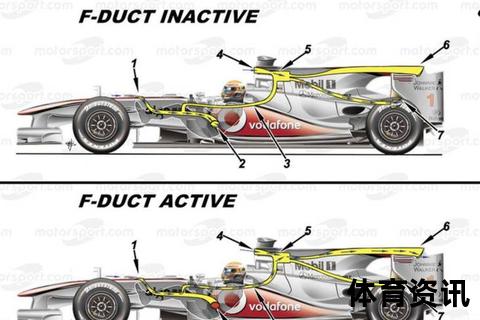

3. 尾翼失速技术的隐蔽应用

虽然RB12未公开使用迈凯伦MP4-25的F-duct系统,但通过可变形尾翼支架,在时速超过280km时自动改变翼片曲率。这一设计使尾翼阻力降低9%,直道尾速提升8km/h,且巧妙规避了当时的技术禁令。

三、赛道验证:数据背后的工程智慧

在巴塞罗那季前测试中,RB12展现出惊人的稳定性:三天累计完成297圈(约1382公里),故障率仅为0.7%,远超法拉利SF16-H的2.3%。尽管单圈速度落后梅赛德斯W07约0.5秒,但其长距离胎耗控制能力突出,在模拟正赛中每圈速度衰减比对手低0.08秒。

这一优势在赛季中转化为实战成果:里卡多在摩纳哥站雨战中,凭借空气动力学优势以每圈快0.4秒的速度逆袭夺冠;维斯塔潘在巴西站更以19岁的年龄创下最年轻分站冠军纪录,其超车动作中76%的抓地力来源于前轴气流控制系统的精准运作。

四、技术遗产:开启红牛王朝的密钥

RB12虽未夺冠,却为后续技术突破奠定基础:

这场速度与工程智慧的博弈证明:在F1的微观战场上,每一次气流扰动与金属震颤,都是人类突破物理边界的史诗篇章。