在纽约市五大区中,布鲁克林始终以矛盾交织的面貌示人——既有褐石建筑群的历史优雅,又有街头巷尾的暴力暗涌。这片土地孕育的众多传奇人物里,迈克·泰森无疑是最具争议性与戏剧性的存在。他的拳头既砸碎过对手的下颌骨,也击穿过命运的天花板,而这一切的起点,都深埋于布鲁克林区混凝土裂缝里的生存法则中。

一、暴力摇篮:布鲁克林的生存课堂

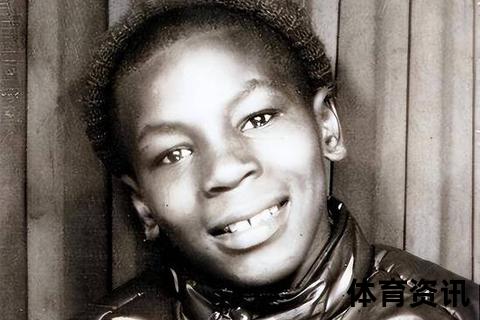

1966年,泰森诞生于布鲁克林布朗斯维尔社区,这里是纽约著名的“犯罪温床”,充斥着毒品交易与帮派火拼。据当地警局档案统计,泰森在12岁前已因、斗殴等罪名被拘留51次,这种成长环境迫使他掌握了一套原始丛林法则:“我九岁开始每天打三四次架,否则就得去抢钱”。街角废弃仓库成了他的训练场,砖墙上的血迹是拳击沙袋的替代品,而击倒成年男子获取的“街头威望”,则成为少年泰森唯一的价值货币。

布鲁克林特有的社区结构加速了暴力基因的传递。该区在20世纪70年代拥有全美最高的青少年犯罪率,仅泰森所在的街区就有超过20个活跃帮派。他在自传中回忆:“硬汉们总想拉我入伙,因为我能用拳头解决麻烦”。这种扭曲的“人才选拔”机制,将泰森推向了150余次街头实战,其中甚至包括与对手父亲的“复仇对决”,这种超常规的暴力经验积累,为他日后职业拳坛的爆发力埋下伏笔。

二、双面导师:从街头斗士到职业拳王的蜕变

当泰森在少管所的铁窗后挥拳时,命运的转折悄然降临。拳击教练库斯·达马托从监控录像中发现了这个“野兽”——他能用左勾拳击碎沙袋绑带,拳头落点误差不超过2厘米。达马托的收容所不仅提供专业训练,更重塑了泰森的心理结构:通过每天6小时的技术打磨,将街头乱拳转化为“钟摆式闪避+上勾拳”的致命组合;借助哲学书籍与心理辅导,试图用理性约束暴力本能。

但这种改造始终带着布鲁克林的烙印。达马托设计的“压迫式进攻”战术,本质上是对街头混战经验的提纯——缩短攻击距离至30厘米内,利用布朗斯维尔巷战培养的本能反应速度(0.13秒出拳),形成“暴风雨式”连续击打。1985年达马托去世后,失去精神锚点的泰森迅速被布鲁克林的反噬力吞没:放纵的私生活、经纪纠纷、指控,这些危机都能在其成长环境中找到镜像——正如社区研究者指出:“布朗斯维尔教会人如何战斗,但从不教授如何停止战斗”。

三、混凝土丛林的精神遗产

布鲁克林赋予泰森的不仅是攻击性基因。该区特有的“褐石文化”在潜移默化中塑造了他的生存智慧:如同19世纪移民用褐色砂石构筑房屋般,泰森学会用坚硬外壳保护脆弱内核。他在狱中通过GED考试减刑的操作,正是布朗斯维尔街头“资源置换”思维的延续——用十万美金月支出打通监狱关系,用暧昧交易换取考试资格,这种实用主义策略与其童年偷盗行为的底层逻辑一脉相承。

社区的多元文化碰撞也催生了泰森的表演天赋。布鲁克林作为嘻哈文化发源地,赋予他“擂台表演者”的特质:从赛前怒视镜头的心理威慑,到1997年咬耳事件的戏剧化表达,这些行为本质是街头斗狠文化的职业化延伸。就连他退役后参演《叶问3》的银幕形象,也暗合布鲁克林人对“硬汉美学”的集体崇拜。

四、重生与超越:暴烈美学的现代转型

2024年58岁的泰森复出对战网红拳手,这场商业赛事恰是布鲁克林精神的当代演绎。当他带着左眼视网膜脱落、右膝半月板损伤的身体走上擂台时,布朗斯维尔教会他的不是认输,而是将残存破坏力转化为2000万美元的出场费——正如社区老人所言:“在这里,要么找到黄金,要么制造黄金”。

如今的布鲁克林早已不是犯罪代名词,艺术画廊与科技公司正在覆盖旧日弹孔。但泰森的故事仍在其出生地的咖啡馆里流传,那些混凝土裂缝中,既藏着少年犯的镣铐,也孕育着世界拳王的金腰带。当游客驻足于他曾经的斗殴地点时,街角涂鸦墙上那句“Iron Mike Was Here”(铁人麦克在此战斗),仍在提醒世人:在布鲁克林,暴力与荣耀永远是一体两面的生存。