在2022年北京冬奥会上,一位拥有中美混血背景的年轻滑雪选手谷爱凌身着中国队战袍摘得两金一银,社交媒体瞬间被“青蛙公主”刷屏;而另一边,中国男足引入的巴西裔归化球员艾克森,却因世预赛表现未达预期陷入舆论漩涡。这两个场景折射出体育归化浪潮下的复杂光谱:有人被奉为民族英雄,有人却被质疑为“雇佣兵”。这种跨国人才流动如何重塑现代体育竞技格局?其背后交织着怎样的机遇与矛盾?

一、归化现象的全球图景与驱动逻辑

定义与现状

归化运动员指自愿放弃原国籍或通过双重国籍政策,代表他国参与国际赛事的运动员。这一现象在足球、滑雪、篮球等领域尤为显著。例如,2022年北京冬奥会中国代表团中,冰球项目归化球员占比达63%,而2025年中超冬窗转会中,港台及归化球员交易占比突破15%。国际足联数据显示,2023年全球归化球员数量较2010年增长近3倍,形成“无国界竞技场”的独特景观。

核心驱动力

1. 个人价值实现:运动员通过归化突破母国竞争瓶颈。如巴西足球运动员高拉特放弃巴甲联赛,选择中国以获得世界杯参赛机会;

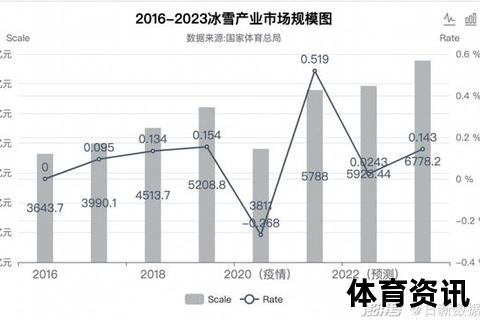

2. 国家战略需求:体育弱国通过归化快速提升竞争力。中国冰雪运动借归化实现“全项目参赛”,日本足球曾通过三都主等归化球员完成技战术升级;

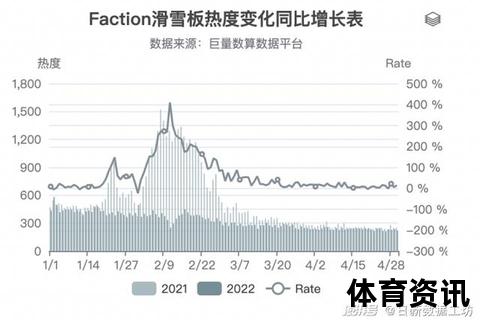

3. 经济利益驱动:归化球员商业价值显著。谷爱凌夺冠后,其代言的元气森林品牌热度指数飙升320%,中超归化球员德尔加多转会费达92万欧元,成为2025年内援标王;

4. 文化认同延伸:血缘归化更易获得公众接纳。华裔滑雪运动员朱易、中韩混血短道速滑选手林孝埈的归化,均与其家族文化纽带密切相关。

二、跨国流动的双刃剑效应

正向赋能

潜在风险

三、争议焦点:体育精神与民族主义的角力

国籍认同悖论

国际体育赛场上的“护照运动员”现象引发哲学思辨:当巴西裔球员塞尔吉尼奥身披中国队战袍对抗祖国时,究竟代表体育无国界的理想,还是资本操控的异化?日本足球的实践经验或许提供启示——其归化政策强调文化认同先于竞技能力,要求球员至少掌握基础日语并参与社区活动。

文化冲突困境

中国男足归化球员蒋光太曾坦言:“每次唱国歌时,我需要用拼音标注歌词。”这种表层符号与深层情感的割裂,反映出归化球员社会融合的系统性难题。研究显示,缺乏文化共鸣的归化球员,其国家队赛事投入度比本土球员低17%。

制度设计挑战

各国政策差异加剧竞争不公。德国允许双重国籍,可快速吸纳土耳其裔天才;而中国严格单国籍政策,导致埃尔克森等球员需彻底割裂与巴西的联系。这种制度鸿沟使得足球弱国在人才争夺战中处于结构性劣势。

四、未来路径:构建可持续的归化生态

政策优化方向

战略平衡艺术

中国足球近年调整归化策略,从“巴西帮”批量引入转向精准定位。24岁巴西中场马德鲁加因在鲁能青训体系成长,文化认同度高,被视为新一代归化标杆。这种“青训+归化”双轨模式,或能缓解人才断层危机。

舆论引导范式

挪威滑雪协会的“透明化叙事”值得借鉴:公开归化球员选拔标准、薪资结构及文化培训进度,使公众参与监督过程。数据显示,该举措使归化项目支持率从42%提升至68%。

当谷爱凌在记者会上用流利的中英文畅谈“identity(身份认同)”时,当塞尔吉尼奥在长春亚泰更衣室带领队友高唱《我和我的祖国》时,体育归化已超越简单的技术移民范畴,成为全球化时代文化交融的微观实验场。这场实验没有标准答案,但或许正如社会学家帕克所言:“真正的融合不是消除差异,而是让差异在碰撞中产生新的生命力。”在竞技体育的星辰大海中,归化浪潮终将冲刷出更开阔的文明河床。