地处巴尔干半岛东北部的罗马尼亚,如同一块镶嵌在多瑙河与喀尔巴阡山脉之间的瑰宝,其复杂的地理特征与多元文化交融的历史背景,塑造了独特的足球文化基因。这个东欧国家在绿茵场上的兴衰轨迹,不仅折射出地缘政治对体育发展的深刻影响,更暗含着民族文化特质与竞技风格的隐秘关联。

一、地理环境的竞技烙印

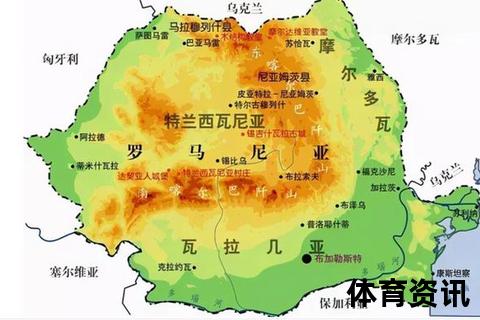

罗马尼亚23.8万平方公里的国土被喀尔巴阡山脉分割成三大地形区:占23%的山地、35%的丘陵与39%的平原。这种地理多样性培育出球员特有的身体适应性——来自特兰西瓦尼亚高原的球员擅长高空对抗,多瑙河平原地区的选手则以地面传控见长。国土中央呈弧形的喀尔巴阡山脉虽平均海拔仅2000米,却形成天然屏障,使得早期足球青训体系呈现区域化特征:东部摩尔达维亚地区受苏联足球影响强调纪律性,西部特兰西瓦尼亚则因匈牙利文化浸润更注重技术流。

黑海沿岸245公里的海岸线不仅带来湿润气候,更造就了康斯坦察等港口城市的开放特质。这里诞生的球员往往具备更强的战术包容性,如曾效力意甲的中场核心斯坦丘,其兼具南欧细腻与东欧硬朗的风格,正是地理文化交融的具象化体现。而境内625万千瓦的水力资源与27.3%的森林覆盖率,暗示着这个国家在青训基础设施投入上的天然优势与生态约束。

二、历史沉浮中的足球叙事

从达契亚王国到奥斯曼附庸,再到现代民族国家的建立,罗马尼亚的政权更迭在足球领域刻下深刻印记。1989年剧变前的计划经济时代,布加勒斯特星队曾在1986年问鼎欧冠,这种由国家力量驱动的足球辉煌,随着体制转型陷入长达二十年的低谷。当前人均1.7万欧元的GDP水平,既制约着顶级联赛的商业化进程,也催生出独具特色的球员输出模式——2023年海外效力球员占比达68%,形成"本土青训+欧洲历练"的人才培养链。

民族构成的复杂性(罗马尼亚族88.9%,匈牙利族6.5%),使得足球成为重要的文化认同载体。特兰西瓦尼亚地区的克卢日俱乐部,其比赛常演变为罗马尼亚语与匈牙利语助威声的较量,这种微观层面的文化碰撞,反而锤炼出球员强大的心理抗压能力。2024年欧洲杯对阵荷兰时,球队在0-3落后下仍保持战术纪律性的表现,正是这种民族特质的现代演绎。

三、战术哲学的重构之路

经历世纪之交的贪腐阴霾后,罗马尼亚足球通过青训革命实现涅槃重生。哈吉足球学院建立的15年间,产出超过30名国脚,其训练体系巧妙融合德国体能强化与西班牙技术模块。现任主帅爱德华·约尔德内斯库推行的4-2-3-1体系,既保留东欧传统的高位逼抢(场均夺回球权63次),又创新性地加入南欧式肋部渗透(关键区域传球成功率71%)。这种战术杂交优势在2024年欧洲杯预选赛得到验证:球队6战全胜期间,既能在对阵乌克兰时打出62%的控球率,也可在面对比利时时祭出34%控球率下的高效防反。

球员培养方面,"多瑙河三角洲计划"通过建立12个卫星青训中心,将选材范围覆盖至偏远地区。2023年U19梯队中,有17%的球员来自传统足球荒漠多布罗加地区,这种地理维度的深度挖掘,使球队战术储备更趋多元。当前阵中的新生代代表拉兹万·马林,其兼具传统前腰组织能力与现代边前卫爆破属性的技术特点,预示着罗马尼亚足球的风格进化方向。

四、地缘竞技的未来图景

面对世界杯扩军至48队的机遇,罗马尼亚正通过"喀尔巴阡山足球走廊"项目深化与周边国家的青训合作。与塞尔维亚联合建立的跨国选拔机制,已为两国U21梯队输送23名混血球员。这种地理邻近性带来的文化兼容优势,在战术层面体现为防守体系的升级——2023年对阵波黑的世预赛中,球队运用巴尔干式链式防守零封对手,同时保持58%的传球成功率。

从地理决定论视角审视,罗马尼亚足球的复兴本质上是国土空间特质与现代足球规律的共振。当喀尔巴阡山的坚韧遇上多瑙河的灵动,这个东欧国家正在书写属于新时代的绿茵传奇。其发展轨迹提示我们:在全球化足球时代,地域文化特质非但不是桎梏,反而可能成为差异化竞争优势的源泉。