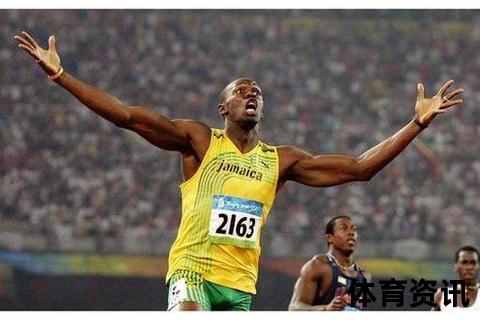

在短跑赛场上,身高曾被视为限制速度的“魔咒”——直到尤塞恩·博尔特以1.96米的身高颠覆传统认知,用9.58秒的人类极限速度改写了竞技规则。这位牙买加“闪电”不仅用双腿打破物理定律,更以超常规的身体数据引发体育科学界对短跑运动员选材标准的重新审视。身高与速度的悖论如何被打破?本文将从生物力学、训练科学及竞技表现三个维度,解析博尔特身高特质与其传奇成就的内在关联。

一、传统桎梏的突破:高个子的速度革命

短跑运动员的“黄金身高”长期被锁定在1.80-1.85米区间,这一结论源于对步频与步幅平衡的经典认知。中等身材选手被认为更易实现高频步态与低重心加速的协调,例如苏炳添(1.72米)以48步完成百米,平均步频达4.8步/秒,却因步幅仅2.08米难以突破物理上限。而博尔特以41步、2.44米平均步幅跑完全程,单步距离超常规选手20厘米,相当于每步节省0.02秒,最终累计形成碾压性优势。

这一突破性表现颠覆了学界对高个子的固有判断:传统观念认为超过1.90米的身高会导致起跑阶段重心调整困难,加速耗时增加。但生物力学研究显示,博尔特通过强化髋关节灵活性与核心肌群力量,将起跑反应时间控制在0.158秒(仅比平均选手慢0.01秒),并在30米后通过步幅优势迅速反超。这种“牺牲局部、赢取全局”的策略,使得身高成为后期维持极速的关键杠杆。

二、身体密码的解剖:从数据看竞技优势

博尔特的身体构造堪称短跑领域的“异形标本”:

对比“百米五虎”群体数据可见,博尔特在身高(1.96米)、体重(95公斤)、行进间30米速度(2.51秒)等核心指标上全面领先,其身体参数恰好位于专家推算的“破纪录最优区间”(身高1.80-1.90米,体重80-90公斤)上限。这种突破生理常规的适配性,使其成为统计学中的“异常值”。

三、科学训练的赋能:从缺陷到护城河

博尔特的成功绝非单纯依赖天赋。针对身高带来的起跑劣势,其团队开发出独特训练体系:

这种针对性改造使其将身高劣势转化为独特竞技风格。正如教练格伦·米尔斯所言:“我们从未试图让他变成‘标准短跑选手’,而是放大其独特性。”

四、范式转移:短跑选材的科学启示

博尔特现象催生运动科学三大认知更新:

1. 身高阈值重构:研究证实1.90-2.00米选手通过专项训练,可突破步频限制。现役选手如莱尔斯(1.80米)与诺亚·莱尔斯(1.90米)并存,表明身高区间扩展至1.75-1.95米。

2. 力量权重提升:深蹲200公斤、卧推130公斤成为顶级选手新门槛,力量训练占比从25%增至40%。

3. 技术个性化:“高频小步”与“低频大步”模式分化,选手需根据肢体比例定制技术动作。例如苏炳添通过调整起跑角度(从45°改为50°)弥补步幅短板。

世界田联数据显示,2012-2024年间,男子百米决赛选手平均身高从1.81米升至1.85米,印证身高阈值上移趋势。

重构人类速度的想象边界

博尔特的身高之谜本质是竞技体育对生理极限的重新定义。他证明:在精密科学训练下,身体参数的“非标性”可能转化为降维打击的优势。当新一代选手科尔曼(1.75米)与雅各布斯(1.88米)同场竞技时,短跑赛场已不再存在“完美模板”,唯有对个体潜能的最大化挖掘。这种从“适配规则”到“创造规则”的转变,正是博尔特留给体育界最深刻的遗产。