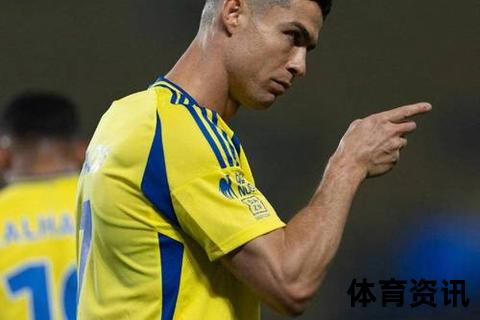

在足球世界的浩瀚星河中,克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的名字始终与“传奇”二字紧密相连。伴随其职业生涯高光时刻的,还有一个充满争议的标签——“跳水罗”。这个绰号如同一把双刃剑,既折射出球迷对他比赛风格的戏谑调侃,也暗含了足球运动中规则与策略的微妙博弈。从英超到西甲,从欧冠到世界杯,围绕这一称谓的讨论从未停歇,其背后交织着技术、心理与文化的多重维度。

一、绰号的起源与演变:从技术标签到文化符号

C罗的“跳水罗”称号最早可追溯至2000年代初期。彼时,初登曼联舞台的他以边锋身份频繁利用速度突破防线,而英超赛场激烈的身体对抗常令其摔倒。由于英文中“假摔”(simulation)与“跳水”(diving)共享同一词汇,加之其倒地动作常呈现夸张的肢体延展,媒体开始用“跳水运动员”的比喻形容其比赛风格。例如2005年对阵米德尔斯堡的联赛中,C罗在无明显接触下的摔倒被《卫报》称为“十米台完美入水”,这一意象逐渐固化为公众认知。

随着职业生涯的发展,该绰号的内涵进一步丰富。2014年西甲对阵塞尔塔的比赛中,C罗禁区外摔倒却获判点球,《阿斯报》以连续帧照片揭露其假摔细节,加泰媒体更将C罗PS成跳水选手登上头版,引发全球热议。“跳水罗”已超越单纯的技术评价,演变为对其争议判罚获取能力的符号化批判。而在中文语境中,球迷结合中国跳水名将郭晶晶的成就,创造出“罗晶晶”的谐音梗,使这一绰号融入本土化调侃。

二、假摔争议的双面解读:战术博弈与道德审判

从运动科学视角分析,假摔本质是前锋利用规则空间的策略选择。国际足联技术研究组曾指出,现代足球中“聪明的前锋会预判防守者动作轨迹,通过主动失衡创造有利判罚”。C罗职业生涯中39%的联赛点球(截至2024年)来源于禁区内对抗后的倒地,这种将身体接触转化为得分机会的能力,某种程度上体现了其对比赛规则的极致运用。2022年世界杯葡萄牙对阵加纳的点球判罚中,TSG专家温格便盛赞其“触球后等待防守腿部的时机把握堪称天才”。

道德层面的争议始终如影随形。反对者以数据为矛:在曼联时期,C罗每90分钟倒地次数达2.7次,远超同期英超前锋平均值1.4次;皇马时期更出现单赛季7次争议点球获利的极端案例。这些数据支撑着“投机者”的批评声浪,尤其当类似2018年欧冠对阵尤文图斯的“空气摔”发生,舆论场域便掀起关于体育精神的大规模论战。这种争议性在社交媒体时代被几何级放大,其摔倒集锦视频在YouTube获得超过4800万次播放,形成独特的亚文化现象。

三、文化符号的象征意义:英雄叙事与大众心理

“跳水罗”称谓的传播链条揭示着足球文化的深层结构。在竞技层面,它成为解构超级巨星完美形象的切口——当C罗以“欧冠历史射手王”身份载入史册时,反对者总能通过“假摔集锦”消解其神圣性。这种对立恰如社会学家鲍德里亚所言:“消费社会需要制造偶像,更需要定期摧毁偶像以维持符号再生产。”

从传播学角度看,该绰号的流行契合大众传播的“模因”特性。中文网络中将C罗与郭晶晶并置的“罗晶晶”梗,英文社区衍生出的“CR7 Diving Academy”讽刺漫画,均是受众通过二次创作参与文化生产的典型案例。这种解构既包含着对权威的戏谑,也映射出普通球迷在巨星崇拜中的心理代偿需求。

值得注意的是,绰号传播中存在显著的“信息茧房”效应。支持者多引用其35岁后场均0.8次被侵犯的数据,证明其摔倒合理性;反对者则强调裁判报告显示的62%争议判罚误判率。这种认知分裂恰是后真相时代体育舆论场的微观写照。

四、超越争议:职业足球的灰度生存法则

在职业足球的竞争生态中,“跳水罗”现象实质揭示了进攻球员在规则边际的生存智慧。数据显示,21世纪欧洲五大联赛点球转化率提升27%,与前锋“造点”技巧进化直接相关。当姆巴佩、哈兰德等新生代球星也开始频繁使用“延迟倒地”技术时,C罗的争议动作反而显现出某种先驱性。

从个人品牌塑造维度观察,C罗团队巧妙将争议转化为记忆点。其个人纪录片中专门设置“判罚争议”章节,通过慢镜头回放与力学分析,将假摔争议纳入“极致求胜欲”的叙事框架。这种主动的符号重构,使原本负面的绰号成为其顽强斗志的另类注脚。

对于职业足球发展而言,该现象推动着规则体系的持续进化。VAR技术的普及使“跳水”成本陡增,2023-24赛季英超假摔导致的黄牌数量同比增加41%。这种技术反制迫使前锋在“演技”与实效间寻找新平衡,而C罗在沙特联赛中点球获利率下降至28%的数据变化,恰折射出时代规则的演进轨迹。

当终场哨响,关于“跳水罗”的争论或许永无定论。这个充满张力的绰号,既记录着个体运动员在竞技规则中的策略选择,也承载着大众文化对体育偶像的复杂情感投射。在足球运动从绿茵场向社交媒体泛化的今天,C罗的案例为我们提供了观察现代体育文化嬗变的绝佳样本——在这里,精湛技艺与争议行为、英雄叙事与解构冲动永远在进行着动态博弈。而真正的传奇,往往诞生于这些灰度交织的地带。