2017年6月23日,成都国际乒联中国公开赛的球台上,马龙、许昕、樊振东的球拍意外静止。这三位世界冠军的集体弃赛,像一颗投入湖面的石子,激起了中国体育体制与职业化进程的深层矛盾涟漪。这场被舆论称为“兵谏”的事件,不仅暴露了国乒管理体系的脆弱性,更折射出中国体育改革中权力重构、利益博弈与价值观碰撞的复杂图景。

一、事件脉络:从人事震荡到集体行动

风暴的起点是刘国梁的职务变动。2017年6月20日,乒协宣布取消总教练岗位,改设男女队分组管理,刘国梁转任乒协副主席。这一被外界解读为“明升暗降”的调整,源于同年5月孔令辉涉赌事件引发的管理反思。官方文件显示,改革旨在“减少管理层级,提高奥运备战效率”,但未就刘国梁卸任的具体理由作充分说明。

三天后,马龙等主力球员在比赛现场以整齐划一的微博——“这一刻我们无心恋战……只因想念您刘国梁”——掀起罢赛浪潮。这种高度组织化的集体行动,在国乒历史上绝无仅有。运动员用职业生涯作赌注的极端方式,将内部矛盾推向公共舆论场。体育总局次日定性事件“极其错误”,强调“运动员要为国家和荣誉打球”,而国际乒联随即启动调查程序,使风波升级为国际体育外交事件。

二、舆论光谱:改革正当性与程序正义的撕裂

事件引发的舆论分化极具典型性。支持改革派认为,扁平化管理符合“管办分离”趋势,姚明、郎平等转型案例证明专业人做专业事的必要性。人民网评论直言:“改革阵痛难免,但非理性表达损害国家形象”。反对声浪则聚焦程序瑕疵:刘国梁调岗缺乏透明沟通,运动员情感纽带被行政指令粗暴切割。正如网友质疑:“若改革光明正大,何惧公开讨论?”

更深层矛盾在于价值认知的分野。体制内强调集体主义与绝对服从,将罢赛定性为“个人英雄主义”;而新生代运动员在职业化浸染下,愈发重视个人权益与情感认同。这种代际冲突在刘国梁事件中爆发:他既是“金牌教练”符号,也是队员心中的“兄长”,职务变动触碰了传统师徒的敏感神经。

三、体制病灶:举国模式与市场化的角力

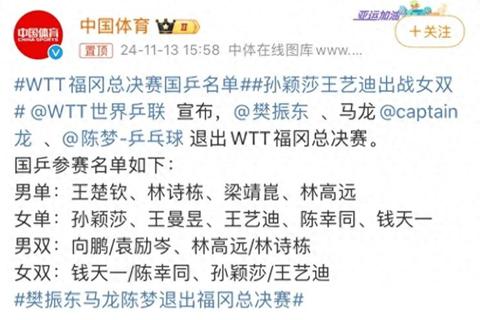

罢赛事件绝非孤立个案,而是中国体育转型期结构性矛盾的集中爆发。从2017年到2024年,类似剧情反复上演:陈梦因退赛遭国际乒联处罚,樊振东抗议WTT强制参赛规则退出排名,这些事件共同指向体制与市场的双重挤压。

在举国体制框架下,运动员的“国家属性”优先于个人职业发展。乒超联赛长期面临“奥运让路”的赛程割裂、商业价值低迷等困境,2022年WTT中国大满贯赛5700万元门票收入背后,是职业联赛与国家队任务的根本性冲突。而当国际乒联推动赛事商业化时,强制参赛、高额罚金等规则又与国内行政管理产生摩擦,形成“既要市场化红利,又难舍体制控制”的悖论。

四、改革隐痛:权力重构中的三重困境

管理权博弈:刘国梁事件本质是体育总局与乒协的权力再分配。2017年体育系统推动“协会实体化”,试图打破行政主导模式,但改革中人事任免仍带有浓厚行政色彩。如当时乒协主席蔡振华对媒体追问仅回应“问乒羽中心”,暴露决策链条的模糊性。

利益分配失衡:据国际乒联数据,WTT商业赛事2022年创收2641万美元,但运动员奖金占比不足15%。当樊振东等顶尖选手面对“参赛保排名”压力时,实质上承担着体制绩效与商业收益的双重剥削。

文化认同危机:老教练吴敬平批评“国球被资本裹挟”引发论战,反映从业者对职业化路径的分歧。年轻运动员在社交媒体时代的自我表达需求,与传统“封闭训练”模式形成文化对冲,如王楚钦粉丝经济与国家队纪律管理的冲突。

五、破局之道:在撕裂中寻找共识

历史经验表明,改革需要超越“非此即彼”的思维定式。日本乒乓球的崛起路径值得镜鉴:其“U7国家集训队”计划将举国体制与市场化结合,青少年选手既接受专业训练,又通过T联赛积累职业经验。对于中国乒协,亟待建立三大机制:

1. 透明决策机制:重大人事调整需运动员参与协商,如德国足协的“三方委员会”模式;

2. 权益保障体系:参考NBA球员工会,建立职业运动员申诉与利益代言渠道;

3. 价值融合路径:借鉴日本J联赛的“地域密着型”运营,将赛事商业收益反哺青训,形成可持续生态。

阵痛中的进化契机

从2017年罢赛到2024年退赛争议,八年间的每次风波都在叩问同一个命题:当“为国争光”的单一叙事遭遇多元价值冲击,中国体育如何完成现代性转型?答案或许藏在这项运动最本质的哲学里——如同乒乓球在台面划出的弧线,改革需要在旋转中寻找平衡,在碰撞中实现超越。这场未尽的变革提醒我们:真正的职业化,不是对体制的彻底否定,而是让每个参与者都能在规则明灯下,找到奋力扣杀的意义。