在方寸棋盘间,黑白二子勾勒出跨越千年的智慧图谱,每一枚落子既是战略的博弈,亦是文明的对话。围棋作为中华文明的精神符号,不仅以361个交叉点构建起无限变化的战术迷宫,更在纵横十九道的纹理中,沉淀着东方哲学对宇宙规律的诠释。从《棋经十三篇》的“多算胜,少算不胜”到AlphaGo颠覆人类认知的“神之一手”,这项古老智力运动始终在动静之间演绎着思维革命与文化传承的双重命题。

一、历史经纬中的文明烙印

围棋的诞生可追溯至上古尧舜时期,《博物志》记载“尧造围棋以教子丹朱”,其最初功能便指向思维训。至春秋战国,《孟子》中“弈秋诲弈”的典故将围棋升华为“通国之善弈”的技艺标杆,而汉代纵横十七道的棋盘实物(陕西咸阳出土)印证了围棋制度化的开端。唐宋时期,围棋成为文人四艺之一,范仲淹“一局乾坤”的咏叹、白居易“山僧对棋坐”的闲适,皆映照出围棋与中国士大夫精神的深度绑定。

中日围棋的文化分流始于唐代遣唐使的东渡。日本平安时代将围棋纳入贵族教育体系,江户时期形成以本因坊家族为核心的职业棋士制度,将竞技性与仪式感推向极致。而中国围棋始终保持着“道技合一”的特质,清代徐星友《兼山堂弈谱》提出“弃子争先”等理论,将兵法谋略与人生哲学熔铸于棋理。这种差异在1909年高部道平四段横扫中国棋手的事件中达到顶峰:日本系统化的棋理研究与中国传统座子制的碰撞,直接引发围棋规则与教学体系的现代化转型。

二、战略思维的哲学解码

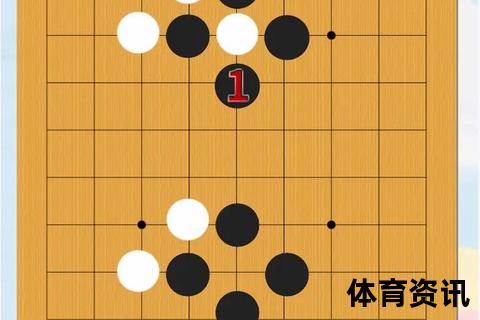

围棋的战略体系蕴含着东方智慧的底层逻辑。聂卫平总结的“围棋十诀”中,“入界宜缓”强调形势判断优于局部争夺,“舍小就大”揭示资源分配的优先级法则,这些原则与《孙子兵法》的“先胜而后战”形成跨时空呼应。现代职业棋手柯洁与AlphaGo的对弈更凸显思维范式的革新——当人工智能突破“厚势”构建的传统认知,人类开始重新理解“虚”与“实”的辩证关系。

中日围棋思维差异在竞技层面尤为显著。中国棋手擅长大规模攻防战,如古力“力战派”风格的屠龙术;日本棋道追求“美学棋形”,武宫正树的“宇宙流”以中腹大势为重;韩国棋手则精于精密算路,李昌镐“石佛”般的官子功夫成为制胜法宝。这种风格分化在农心杯擂台赛中形成独特景观:中国队的集团优势、日本队的厚实棋风与韩国队的韧性防守,构成三国围棋文化的微观缩影。

三、竞技演进与文化重构

1984年中日围棋擂台赛的创办,标志着围棋从文化象征向现代竞技的转型。聂卫平在前四届赛事中创下11连胜神话,不仅打破“日本围棋不可战胜”的神话,更推动中国建立职业段位制度和围棋甲级联赛体系。而韩国围棋的崛起路径更具产业化特征:曹薰铉、李昌镐等棋手在国际赛事中累计斩获59个世界冠军(截至2024年),与企业合力打造的韩国棋院成为职业化培养的典范。

当代围棋正经历“科技+文化”的双重重塑。火花思维与中国国家围棋队合作推出的AI教学系统,通过20万局职业对弈数据分析,构建出动态棋力评估模型;成都棋院开发的“围棋数字博物馆”,运用3D建模技术复原唐代双面十九路榧木棋盘,让文物“开口讲述”棋史。这些创新实践既延续了“纹枰论道”的文化内核,又创造出“云赛事”“元宇宙棋院”等新形态。

四、文明对话中的传承使命

围棋的文化张力在全球化时代愈发凸显。中国围棋协会通过“围棋出海工程”,在68个国家建立海外推广中心;日本将围棋纳入中小学必修课程,开发“将棋围棋融合教学法”;韩国则依托K围棋TV打造24小时赛事直播生态。这种多元传播路径中,常昊等棋手担任联合国教科文组织围棋推广大使,使围棋成为跨文明对话的“通用语言”。

面对AI技术带来的认知革命,围棋的人文价值获得重新审视。聂卫平强调“围棋教育不是培养胜负机器,而是锻造战略思维”,这与日本将棋大师加藤一二三提出的“复盘培养元认知”理念形成共鸣。当AlphaGo的算法揭开围棋的数学本质,人类反而更清晰地看见:那些棋盘上关于取舍、平衡与创造力的思考,始终是机器无法替代的文明火种。

在这场跨越三千年的智力长征中,围棋既是最严谨的数学模型,也是最鲜活的文化载体。从竹林七贤的玄谈助兴到杭州亚运会的电子记分屏,从紫禁城君臣对弈到AlphaGo自我对局的三千万盘训练,围棋始终在解构与重建中寻找平衡。当95后棋手柯洁在直播中讲解“AI定式”时,他传承的不仅是十九道纹枰上的胜负哲学,更是中华文明“致广大而尽精微”的智慧基因。