在乒乓球运动中,发球不仅是比赛的开端,更是掌控节奏、制造主动权的关键武器。一场高质量的发球,往往能通过旋转的微妙变化让对手陷入被动,甚至直接得分。而实现这一目标的核心,在于对摩擦与手腕发力的精准掌控——这两者的结合,如同艺术家的画笔与颜料,能将看似普通的发球转化为极具威胁的进攻起点。

一、摩擦的科学:旋转生成的物理密码

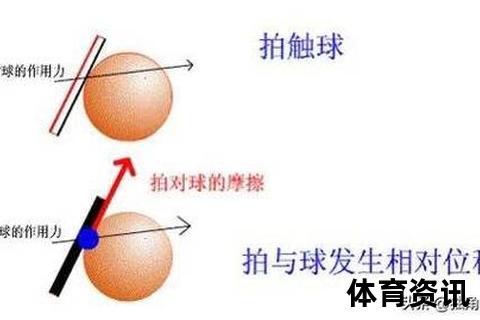

乒乓球的旋转本质源于球拍胶皮与球体表面的摩擦作用。根据牛顿力学原理,当球拍以特定角度和速度摩擦球体时,球体表面会产生切线方向的加速度,从而形成旋转轴。例如:

实验数据显示,专业选手的下旋发球转速可达120转/秒,而业余爱好者往往低于80转/秒,差异的关键在于摩擦效率。提升摩擦效率的三大要点:

1. 触球瞬间的加速度:球拍需在0.1秒内完成加速,通过手腕的“寸劲”增强摩擦爆发力(网页5建议摩擦距离需>5cm);

2. 薄摩擦与厚摩擦的选择:薄摩擦(接触面积小)适合制造强烈旋转,而厚摩擦(接触面积大)更利于控制弧线;

3. 胶皮性能的适配:粘性套胶(如红双喜狂飙3)能显著增强旋转,但需调整发力方式以适应其特性。

二、手腕的魔法:旋转控制的神经中枢

手腕是发球动作中最灵活的关节,其微调能力直接决定旋转方向和隐蔽性。以勾手发球为例(网页4、11):

手腕训练的三阶段法则:

1. 基础稳定性:通过空拍挥动练习(如画“∞”字形轨迹),建立手腕关节的灵活度与肌肉记忆;

2. 爆发力强化:使用负重腕带进行快速抖腕训练,模拟发球瞬间的加速度;

3. 精细化控制:在球台前放置标靶,练习用不同旋转发球精准命中目标区域。

三、系统训练:从分解动作到实战应用

1. 分步进阶练习法

采用“自抛自打”训练:坐于地面,将球抛起后仅用手腕摩擦球体底部,目标使球回滚至身前。此方法可直观感受薄摩擦的手感(网页40)。

使用多球练习,分别强化下旋、侧旋、逆旋转的摩擦路径。例如:

结合假动作与落点变化,例如用同一引拍动作交替发出侧上旋与不转球,或通过第一落点控制(短球靠近端线,长球贴近球网)扰乱对手预判。

2. 数据化反馈调整

利用高速摄像机记录发球动作,分析触球瞬间的拍面角度、摩擦时长等参数。例如:

四、常见错误与纠正方案

1. 旋转强度不足

2. 弧线过高或出台

3. 动作一致性差

五、战术组合与心理博弈

高级发球不仅是技术展示,更是心理战的艺术。例如:

职业选手的数据显示,比赛中约70%的直接得分来自发球旋转变化,而业余比赛中这一比例可高达90%。掌握摩擦与手腕的终极秘诀,不仅是技术提升,更是对比赛智慧的深刻理解。

乒乓球的旋转艺术,本质是力学与人体工学的精密结合。从牛顿定律到手腕的毫秒级抖动,每一个细节都蕴含着胜负的天平。正如德国名将波尔所言:“发球是唯一不受干扰的主动权,而旋转是这份权力最锋利的刀刃。”通过科学训练与实战打磨,每一位选手都能将这把刀刃磨砺至极致,在方寸球台上书写属于自己的制胜法则。