在篮球赛场上,每一次流畅的进攻与精准的判罚背后,都隐藏着对规则深刻理解的智慧。作为篮球运动中最具争议的违例行为之一,“走步”的判定往往直接影响比赛节奏甚至胜负结果。本文将从规则本质、判罚逻辑、实战场景及训练策略四个维度,系统解析如何正确判断走步违例并规避风险。

一、规则本质:从轴心脚到移动限制的核心逻辑

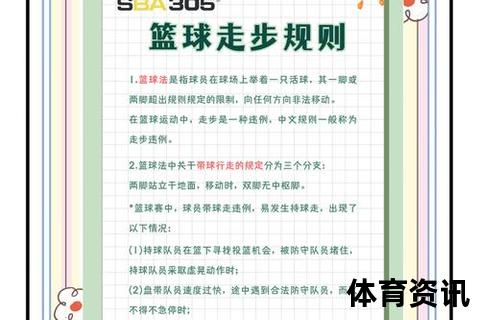

走步(Traveling)的本质,是球员在持球状态下非法移动轴心脚或突破步数限制的行为。其核心判断流程分为三步:

1. 确立持球状态:当球员结束运球或接球后双手持球超过0.5秒即视为完全控制

2. 确定轴心脚(Pivot Foot):

3. 判定移动合法性:轴心脚抬起后必须在球离手前完成投篮/传球,若重新落地则构成违例

值得注意的是,NBA与FIBA对轴心脚规则存在细微差异:NBA允许接球后两步内完成动作的“节奏放宽”,而FIBA严格执行“零步规则”(Catch and Plant)。

二、判罚逻辑:裁判视角下的四大关键场景

场景1:接球后的脚步选择

场景2:转身与假动作的边界

场景3:特殊技术动作的合规性

场景4:临场判罚的尺度差异

职业比赛中裁判常采用“有利进攻原则”,对轻微滑动(3厘米内)或高速对抗中的动作放宽标准,这与训练中的严格尺度形成对比。

三、实战误区:90%球员易犯的认知陷阱

1. 三步上篮迷思:所谓“第三步”实际是第二步的腾空阶段,触地即违例

2. 运球停顿陷阱:运球结束后无意识持球移动(如哈登招牌双后撤步),需确保球离手早于轴心脚抬起

3. 篮板球处理:抢到进攻篮板后若轴心脚已确立,仅允许跨一步补篮(NBA)或立即出手(FIBA)

4. 倒地持球:FIBA规则允许持球者滑动但不允许滚动,NBA则直接判定违例

四、规避策略:从训练到实战的四维提升方案

1. 轴心脚控制专项训练

2. 动态场景模拟训练

3. 规则认知升级

4. 技术动作优化

五、数据驱动的规则演进趋势

现代篮球对走步判罚呈现两大矛盾:

1. 观赏性与严谨性的冲突:NBA近年来将走步违例率从2010年的3.2次/场降至2024年的1.8次/场,通过放宽尺度提升进攻流畅度

2. 科技辅助的挑战:鹰眼系统虽能识别0.1秒内的脚部移动,但过度依赖回放可能破坏比赛节奏

未来规则或将引入“动态轴心脚”概念,允许特定场景下的重心脚转换,这需要球员在保持核心技术的建立更灵活的空间认知体系。

对走步规则的深刻理解,不仅是避免失误的护身符,更是开发高阶技术的基石。当球员能将规则内化为身体本能时,那些游走在违例边缘的创造性动作——从奥拉朱旺的梦幻脚步到库里的超远撤步——才能真正成为撕裂防守的致命武器。这或许正是篮球运动最深邃的魅力:在方寸之间,将限制转化为艺术。