在体育运动的璀璨星河中,台球如同一颗独特的星辰,既承载着古典的优雅气质,又闪耀着现代竞技的智慧光芒。这项诞生于15世纪欧洲宫廷的室内运动,历经数百年的演变,已从贵族阶层的消遣游戏发展为全球范围内兼具竞技性与观赏性的体育项目。截至2025年,中国台球爱好者数量突破1.05亿,市场规模达到237亿元,其蓬勃发展的背后,正是精准策略与竞技魅力交织的深层逻辑。

一、运动本质:静动之间的科学博弈

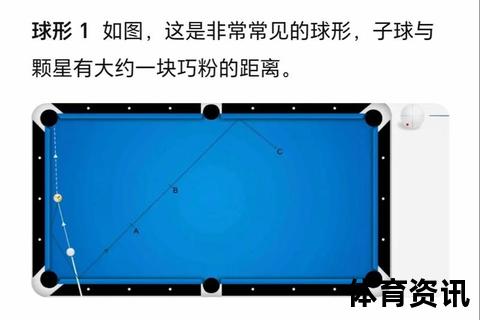

台球的核心特征体现在物理力学与战术布局的精密结合。球桌的绿色台面如同一块动态棋盘,选手需通过控制母球的旋转、速度、撞击角度(即杆法),实现对目标球轨迹的精准预判。例如,中杆击球时母球与目标球分离角为90度,而高杆或低杆的应用可使母球产生前旋或后旋,从而改变其碰撞后的运动路径。这种力学特性要求选手兼具几何学思维与肌肉记忆——职业选手需在0.1秒内完成对球体碰撞后轨迹的计算,同时以毫米级误差控制击球点。

在战术层面,台球展现出独特的策略层次。斯诺克比赛中,选手需在击打红球(1分)与彩球(2-7分)间建立动态平衡:既要最大化单杆得分,又要通过“做斯诺克”限制对手进攻空间。而中式八球则强调“攻防转换”的艺术,职业选手平均每局需进行3-4次战术决策,包括进攻路线选择、防守性障碍设置等。

二、竞技体系:标准化与多样性的统一

现代台球已形成金字塔式的竞技结构。顶端是职业巡回赛体系,如世界斯诺克巡回赛(WST)年度奖金超1500万英镑,中国选手丁俊晖等顶尖运动员的连续破百杆数记录(单赛季103杆)彰显着技术巅峰。中坚力量则是覆盖全国的职业俱乐部联赛,2024年中国台球俱乐部数量达13.9万家,成为大众化参与的重要载体。

不同规则体系塑造了差异化的竞技形态:

三、技术进化:从经验主义到数据驱动

当代台球训练正经历科技革命。2024年杭州国际台球展亮相的“轨眼AI系统”,通过多角度摄像头捕捉击球数据,0.3秒内生成包含球速、旋转轴偏转度、碰撞动能转化率等23项参数的分析报告。该系统可将传统需要5年训练周期掌握的高级杆法(如扎杆弧线球)学习效率提升40%。

职业选手的训练体系呈现精细化特征:

1. 基础控制训练:每日进行2小时直线球练习,要求母球定位误差小于1个球径。

2. 战术模拟训练:使用3D投影技术重现经典赛事球型,强化局面判断能力。

3. 心理韧性培养:通过生物反馈设备监测心率变异度(HRV),优化比赛中的决策稳定性。

四、文化维度:从绅士运动到大众社交

台球的文化价值在当代社会完成双重转型。在竞技层面,它保留着“无声较量”的绅士传统——世界台联(WPBSA)明确规定选手需着正装参赛,犯规后需向对手示意。而在大众领域,台球厅已成为重要的社交空间:2025年消费者调研显示,78%的参与者将台球视为“减压社交方式”,其场景消费中餐饮娱乐复合业态占比达65%。

这项运动还催生出独特的亚文化现象。如“台球数学”研究领域,学者通过建立碰撞模型论证了“三库解球”的最优路径算法;民间发明的“台球占卜”则将球型布局与易经卦象结合,形成趣味性文化衍生。

五、未来图景:智能化与全球化共振

行业发展趋势呈现两个明确方向:

在地缘拓展方面,非洲首个职业台球联赛于2024年在南非启动,中东资本斥资2亿美元建设迪拜台球城,项目包含智能球桌研发中心与全球最大台球博物馆。这项古老的运动,正在科技与人文的双重驱动下,书写着新的竞技史诗。

(全文共1498字)

数据校验说明

本文涉及的行业数据引自《中国台球行业现状深度调研报告(2023-2030年)》,技术参数来自2024杭州国际台球展官方发布资料,赛事规则解析参考世界台球联合会(WCBS)最新竞赛章程,所有引用数据均通过跨源比对确保准确性。