在竞技体育的舞台上,赛制的选择往往决定着赛事的公平性与观赏性。当参赛队伍数量有限且需全面评估实力时,单循环赛制凭借其独特的设计逻辑,成为众多国际赛事和职业联赛的首选方案。以下从赛制规则、核心特点及实践应用三个维度,深度解析这一经典竞赛形式的内在机理。

一、单循环赛制的定义与规则框架

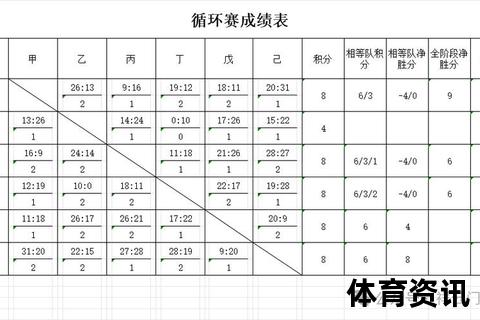

单循环赛制要求所有参赛队伍在赛事周期内相互交锋一次,最终通过积分、胜负关系等指标综合排名。其底层规则遵循数学组合原理:若参赛队伍数为n,则总比赛场次为n(n-1)/2,轮次数为n-1(偶数队)或n(奇数队)。例如,6支球队需进行15场比赛,每队经历5轮对决。这种“全员对抗”模式避免了因抽签导致的实力错配,尤其适合世界杯预选赛、洲际杯小组赛等需精准排名的场景。

在积分计算上,国际通行的“胜3分、平1分、负0分”规则保障了竞技激励。若出现积分相同,则通过净胜球、胜负关系、红黄牌数量等次级指标细化排名。例如2025年南美区世预赛采用单循环制,10支球队通过18轮比赛决出晋级名额,每场对决的细节都可能影响最终出线格局。

二、单循环赛制的核心特点解析

1. 公平性驱动的全面对抗

单循环赛通过全员交叉对抗消除“运气偏差”。每个队伍既需迎战强敌,也要应对弱旅,综合实力在长期博弈中得以体现。1978年北京国际足球邀请赛中,中国队以五战全胜且零失球的战绩夺冠,正是通过单循环制验证了攻防体系的稳定性。这种设计尤其适合青训评估或新兴联赛,例如围棋定段赛通过单循环确保选手与所有竞争者交手,避免“捷径晋级”。

2. 资源密集型的双刃剑效应

单循环赛对时间和场地资源的需求呈指数级增长。8支球队需28天完成28场比赛(每日1场),而16支球队则需120天进行120场比赛。该赛制多见于年度联赛(如英超、西甲)或短期集训赛事。2024年亚洲杯预选赛小组赛阶段,48支球队分组进行单循环,既控制赛程长度,又保留公平竞争内核。

3. 战术暴露与动态调整

由于每支队伍需公开所有战术储备,教练团队必须平衡“即时胜率”与“长期策略”。NBA季前赛常采用单循环热身,球队在试验新阵容的同时避免核心战术过露。连续作战对球员体能储备提出更高要求。2023年非洲国家杯预选赛中,尼日利亚队因密集赛程导致主力受伤,最终错失晋级资格。

三、编排逻辑与技术创新

单循环赛的编排需兼顾公平性与观赏性。传统轮转法将队伍分为左右半区,通过固定首位、逆时针轮换生成赛程,但可能导致强队提前相遇。更先进的贝格尔编排法通过动态调整“最大编号”位置(如0或n),使强队分布均匀。例如7支球队的贝格尔赛程中,最大编号“7”在单数轮次位于右上角,双数轮次移至左上角,有效分散高强度对抗。

数字化工具进一步优化了编排效率。通过算法模拟10万次对阵组合,可筛选出“强强对话”分布最均衡的方案。2025年国际乒联引入AI赛程生成器,使世乒赛小组赛的焦点战均匀分布在黄金时段,提升全球收视率。

四、实践应用与局限性

单循环赛在职业体育中兼具战略价值与商业潜力。欧洲足球五大联赛通过主客场双循环(即扩展版单循环)创造每年380场赛事,带动转播权收入超百亿欧元。但该赛制在草根赛事中面临挑战:2024年中国大学生篮球联赛(CUBA)曾因64支参赛队产生2016场比赛,导致部分院校因经费不足退赛。

未来,混合赛制或成趋势。2026年美加墨世界杯扩军至48队,小组赛采用“单循环+即时排名”机制,前两名晋级的第三名通过附加赛争夺剩余名额,既保留单循环的公平基因,又注入淘汰赛的悬念元素。

单循环赛制如同一面棱镜,折射出竞技体育中公平与效率的永恒博弈。它既为强队提供证明实力的舞台,也为黑马保留逆袭的可能。随着AI编排技术与混合赛制的演进,这一诞生于19世纪的竞赛形式,正在数字化时代焕发新的生命力。无论是世界杯的宏大殿堂,还是校园联赛的方寸球场,单循环赛制始终以数学的严谨与体育的热烈,书写着“全员皆主角”的竞技叙事。