篮球世界的竞技法则,从来不是简单的数字堆砌,而是精密计算的系统工程。在NBA长达八个月的常规赛中,82场战役的硝烟背后,隐藏着一套复杂的积分体系与战略博弈。球队的每个战术选择、每场轮休决策,都在为争夺季后赛席位与主场优势的终极目标服务。

一、胜负博弈的底层逻辑

NBA积分体系的核心在于胜率计算,其公式为胜场数除以总比赛场次(网页11)。这种看似简单的算法背后,衍生出「胜场差」这个关键指标——即落后球队与分区榜首的净胜场次除以2的数值(网页32)。以2024年12月的东部排名为例,骑士队22胜4负领跑,凯尔特人21胜5负以1个胜场差紧随其后(网页20),这种精确到小数点的差距,往往决定着季后赛首轮的主场归属。

特殊情况下,战绩相同的球队需通过七层递进的「平分判定准则」决出名次(网页35)。2021年灰熊、马刺、快船三队54胜26负的案例中,灰熊凭借对西部球队更高的胜率(61.7%)突围而出(网页30)。这促使现代球队在赛季中段就开始关注「分区内对抗胜率」和「季后赛球队交手记录」等战略数据积累。

二、排名机制的战略维度

联盟2015年规则改革取消分区冠军自动前四的机制(网页35),使得战绩成为绝对核心指标。但在实际运作中,分区属性仍产生微妙影响:东部球队平均需42胜即可锁定季后赛,而西部往往需要45胜以上(网页58)。这种结构性差异,导致球队在交易截止日前会根据所在分区的竞争强度调整建队策略。

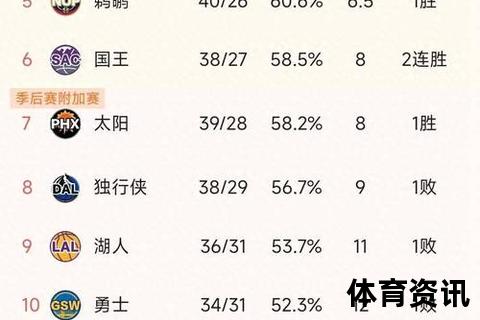

附加赛制度的引入重塑了竞争格局。2025年常规赛,东部第7的老鹰(35胜36负)与第10的热火(30胜41负)形成「附加赛缓冲区」(网页58),这类球队常在赛季末段采取「负荷管理」与「针对性补强」的双轨策略。数据显示,近三年附加赛区球队的收官阶段胜率比前期提升12.7%,印证了弹性战略的价值。

三、积分体系驱动的战术革命

球队的常规赛战略呈现显著分化:榜首集团追求「战绩阈值」,如2025年雷霆队59胜锁定西部第一(网页58),其高频次的挡拆战术(每48分钟45.7次)与三分出手占比(42.3%)均创队史纪录(网页1);中游球队则倾向「数据积累」,尼克斯队凭借唐斯场均22分22篮板的史诗级表现(网页20),在关键卡位战中建立战绩优势。

伤病风险管控成为现代战略的重要组成部分。湖人队让40岁的詹姆斯在前三节减少持球,通过无球空切将使用效率提升至每36分钟32.1分(网页2),这种「负荷时序管理」使其在密集赛程中保持西部第四(网页58)。与之相对,年轻球队如魔术频繁使用10人轮换,将主力球员场均时间控制在32分钟以内(网页20)。

四、数据科技重塑竞争格局

SportVU光学追踪系统每秒25次的数据采集(网页12),使球队能够量化评估战术效果。凯尔特人2025赛季将对手挡拆进攻效率压制在0.89分/回合,正是基于对15万组防守站位数据的机器学习(网页65)。即时回放中心的60秒判罚复核机制(网页12),更促使教练组发展出「挑战权博弈」策略,保留关键回合的挑战机会。

ELO等级分体系的应用(网页17),让球队实力评估进入动态模型时代。2025年3月的实力分级显示,雷霆队(ELO 1283)与骑士队(ELO 1223)形成断层领先(网页58),这种量化评估直接影响着季后赛对手的针对性备战。

五、未来演进的战略前瞻

NBA杯赛的赛制创新(网页50),将67场小组赛纳入常规赛积分(网页44),迫使球队重新平衡短期锦标与长期目标。森林狼队在2024年杯赛中使用「双塔战术」取得小组头名(网页1),却在常规赛后期因体能问题导致排名下滑,这种战术选择的代价评估将成为新课题。

随着人工智能的深度介入,2026年将试行的「动态赛程系统」,可能根据实时战绩调整后续对手强度。这种变革将彻底颠覆传统的「收官阶段赛程难度评估」模型,推动球队建立更灵活的战略响应机制。

在这场没有硝烟的数学战争中,每支球队都是精算师与战略家的复合体。从胜率计算到ELO模型,从负荷管理到数据革命,NBA的积分体系早已超越简单的胜负记录,演变为融合竞技科学与管理智慧的战略操作系统。当篮球遇见大数据,竞技场的每次触球都在书写新的博弈论篇章。