羽毛球运动对技术、体能、战术意识的要求极高,提升过程需要科学规划与系统训练的结合。无论是业余爱好者还是专业选手,突破技术瓶颈都需要从基础动作打磨、专项能力强化、实战场景模拟三个维度切入。以下将从训练方法论与实战应用层面展开深度解析。

一、基础技术精进:动作规范决定技术上限

握拍方式直接影响击球质量。正手握拍时需保持虎口对准拍柄窄面,食指与中指间距约1.5厘米形成稳定支点;反手握拍则需拇指顶住宽面,掌心留出空隙保证灵活性。马来西亚前国手李宗伟的攻防转换之所以流畅,正得益于其握拍微调能力——通过0.3秒内完成正反手握法切换,创造更多击球选择。

步法训练应遵循"启动-移动-制动"的完整链条。米字步练习时,建议在场地标记八个方位点,每组连续触地20次,间歇30秒,每日完成5组。丹麦名将安赛龙的横向蹬跨步训练数据显示,其启动时膝关节弯曲角度稳定在110-120度区间,蹬地力量达到体重的1.8倍,这是保证快速移动的核心力学要素。

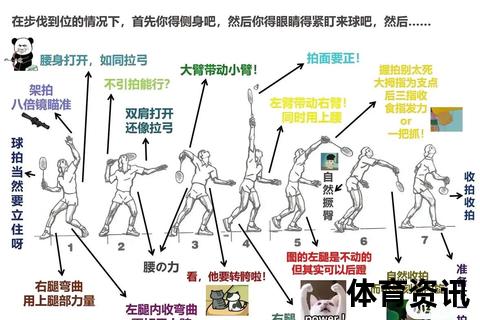

挥拍轨迹的科学性可通过高速摄像分析验证。高远球理想击球点应位于身体斜上方45度,拍面触球瞬间线速度需达到60m/s以上。日本科研团队实验表明,采用"甩鞭效应"挥拍(大臂带动小臂,手腕在最后15厘米发力)相比纯手臂发力,球速提升23%。

二、专项能力强化:数据化训练提升效率

力量训练需区分爆发力与耐力维度。下肢训练推荐弓箭步跳跃(每组15次×4组,负重为体重30%),上肢可采用弹性带抗阻挥拍(频率2秒/次,持续3分钟)。韩国队体能监测显示,运动员垂直纵跳高度每增加5厘米,杀球速度相应提升8-10km/h。

速度耐力训练应模拟比赛强度。采用"30秒极限多球+90秒间歇"的循环模式,连续完成8组可使心率维持在最大值的85%-90%。印尼双打选手的专项测试表明,经过六周针对性训练后,第三局比赛中的移动速度衰减率从22%降至9%。

反应速度提升需结合视觉刺激训练。使用发光感应器进行选择性击球练习,将设备随机亮灯间隔设定在0.5-1.2秒区间,每周三次训练可使决策反应时间缩短0.15秒。中国国家队科研组数据证实,顶尖选手在网前对抗中的预判准确率达到68%,比普通选手高出27个百分点。

三、实战能力转化:情境模拟训练体系

战术意识培养需要建立空间认知模型。将场地划分为9个战术区域,针对各区域设计3种以上处理方案。例如在对手正手后场区域时,可选择劈吊对角线、平高直线或滑板吊球,每种选择需对应不同的脚步移动路线。东京奥运男单决赛数据显示,安赛龙在相持阶段区域选择准确率达81%,显著高于对手的64%。

心理韧性训练应植入压力情境。建议在训练中引入"关键分模拟":设定14-15落后场景,要求连续赢得3分方为胜利,失败则进行折返跑惩罚。心理监测显示,经过两个月情境训练后,运动员在高压下的心率变异系数(HRV)改善率达40%,决策失误减少32%。

对抗训练需设置技术限制条件。例如要求选手在单打中只能使用反手过渡,或双打限定进攻线路,这种约束性练习能有效拓展技术应用边界。马来西亚青年队的实验表明,经过六周受限训练后,运动员的战术组合多样性提升55%。

四、技术细节优化:装备与恢复的协同作用

拍线张力对控球精度的影响常被忽视。进攻型选手建议选择竖线24-26磅、横线26-28磅的穿线组合,防守型选手可降低1-2磅增加持球时间。生物力学测试显示,拍线张力每增加1磅,球在拍面停留时间减少0.003秒,直接影响力量传递效率。

运动后的再生恢复应系统化。建议采用"冷水浸泡(12℃ 10分钟)+加压拉伸(下肢40mmHg压力)+神经肌肉电刺激"的三阶段恢复流程。丹麦体育学院研究证实,该系统能使肌肉酸痛指数在24小时内下降62%,肌力恢复速度加快40%。

技术提升的本质是建立神经肌肉记忆与战术智慧的协同发展。建议训练者每月进行三维动作捕捉分析,重点检测挥拍轨迹标准差是否小于3度,击球时机偏差是否控制在0.1秒内。通过持续的数据反馈与针对性强化,普通爱好者完全可能在12-18个月内实现技术层级的跨越式提升。