在乒乓球的竞技世界中,横拍与直拍不仅是两种握法的选择,更是技术风格与战术思维的碰撞。它们如同剑与盾,各有其锋芒与坚守,塑造了截然不同的赛场风景。本文将从技术细节、战术应用及发展趋势等维度,深入解析这两种握法的核心差异,并探讨其在不同场景下的适用性。

一、握法与发力机制:从手指到手腕的力学密码

1. 直拍:灵巧的“笔式握法”

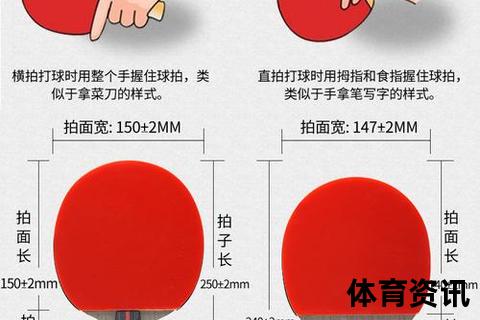

直拍的握法形似执笔,拇指与食指扣住拍柄前端,其余三指自然弯曲贴于拍背,手腕活动幅度可达180度以上。这种设计使得直拍选手能通过手指的细微调整,瞬间改变拍面角度——例如,马琳标志性的“台内挑打”正是利用食指加压拍柄,制造出30°的倾斜角。由于拍柄较短(约8cm),直拍的重量通常比横拍轻5-15克,更利于快速挥动。

2. 横拍:稳固的“握手式握法”

横拍则需手掌完全包裹长柄(约10cm),虎口顶住拍柄顶端,形成类似握刀的姿势。这种握法通过前臂与手腕的联动发力,例如张继科的反手拧拉技术,便依赖手腕外展70°-90°的爆发力。横拍的甜区位于拍面前端,击球时能产生更大的离心力,使球旋转速度提升15%-20%,但其灵活性较直拍低约30%。

二、技术特点对比:速度与旋转的二元博弈

1. 直拍:近台快攻的“闪电战”

直拍的核心优势在于近台速度与台内控制。以王皓的直拍横打为例,反手击球时拍面接触球体的时间仅0.02秒,却能产生高达120转/秒的旋转。其正手快带技术更可将球速提升至20米/秒,远超横拍同类型技术的17米/秒。但直拍反手推挡的覆盖范围仅占台面宽度的60%,成为对手重点突破的弱点。

2. 横拍:中远台相持的“阵地战”

横拍的正反手均衡性使其在中远台对抗中占据优势。马龙的正手弧圈球平均转速达135转/秒,而反手快撕技术亦能维持110转/秒的旋转。横拍的拍面面积比直拍大10%,甜区覆盖范围增加约15%,在防守时容错率显著提升。横拍处理台内小球时,搓球失误率比直拍高18%-25%,需依赖步法弥补。

三、适用场景与人群画像:从初学者到职业选手的路径选择

1. 直拍:快速入门与战术诡变的利器

2. 横拍:全面技术与力量型打法的基石

四、未来趋势:技术融合与器材革新

随着40+塑料球的普及,旋转衰减率增加30%,直拍通过“直拍横打”技术弥补反手短板,例如王皓的反手拧拉转速仍能维持100转/秒。而横拍选手则强化台内技术,如林高远开发的“反手快摆”技术,将台内控制失误率降低至12%。器材方面,碳纤维直拍底板占比从2015年的15%升至2024年的40%,兼顾速度与稳定性;横拍则流行“超轻芳碳结构”,重量减轻10%的同时维持击球质量。

横拍与直拍的较量,本质是乒乓球运动多元化的体现。对于业余爱好者,直拍是快速体验竞技乐趣的捷径;对于职业选手,横拍则提供了更广阔的技术进化空间。而随着“直拍横打”与“横拍台内化”的技术融合,未来或将诞生超越传统分类的新流派。无论选择何种握法,唯有深刻理解其力学本质,方能在方寸球台上书写属于自己的战术史诗。