乒乓球下旋球发球技巧:旋转控制与实战应用解析

19429202025-03-28足球赛事11 浏览

在乒乓球竞技中,下旋发球如同一把隐形的利刃,既能瓦解对手的进攻节奏,又能为自身创造绝杀机会。其核心在于通过精准的旋转控制与战术组合,将看似简单的发球转化为制胜的关键。本文将从技术细节、实战逻辑到训练方法,深度解析如何驾驭这一技术,让球台对面的对手“触球即失”。

一、下旋发球的核心要素:旋转与控制的科学结合

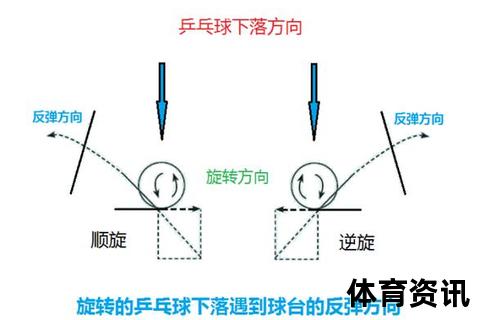

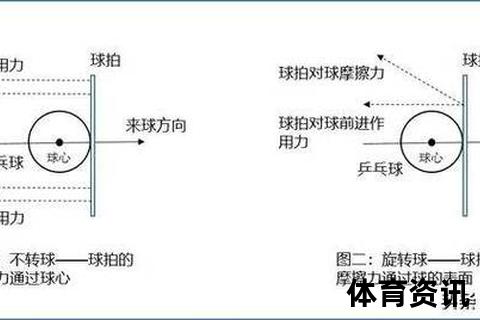

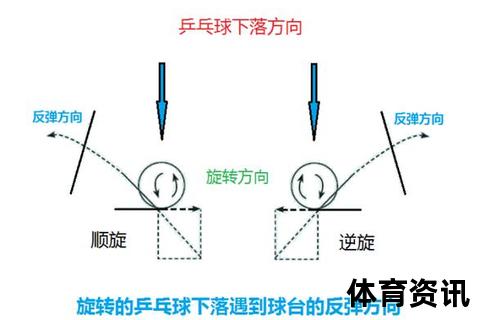

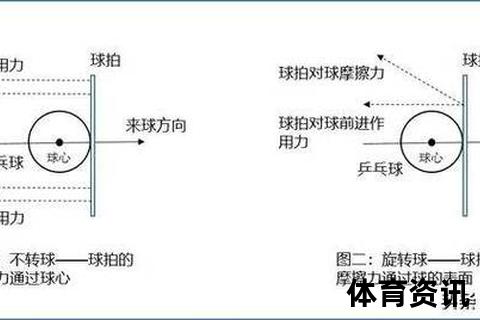

下旋球的本质是通过球拍摩擦球的底部,使球产生向后的旋转力。根据马格努斯效应,球的旋转强度与飞行轨迹偏移量成正比,这意味着旋转越强,对手接球时的判断误差越大。要实现这一点,需掌握以下技术要点:

1. 板形与摩擦角度的精准控制

横向打开的板形(与台面约呈45°)能最大化手腕外展幅度,提升摩擦效率。

击球瞬间需用球拍远端(拍头)触球,利用离心力增强旋转,同时保持拍面稍后仰以“兜住”球体,避免脱板过快。

2. 击球点的选择与发力节奏

理想击球点位于球体纵轴线右下方(右手持拍),触球高度与网同高或略低,确保摩擦轨迹从底部向斜上方延伸。

发力时需遵循“慢引快触”原则:引拍阶段重心下沉,动作舒缓;触球瞬间前臂与手腕爆发式加速,形成“寸劲”。

3. 身体协调与重心传导

以腰部为轴心,通过蹬腿转腰将力量从下肢传导至手臂,最终汇聚于手腕。

正手发球时,重心从右脚向左脚转移;反手发球则反向操作,确保动作连贯性。

二、实战应用:从单一技术到战术体系的构建

高质量的下旋发球不仅是技术展示,更是战术布局的起点。其价值体现在三个层面:

1. 直接得分与心理压制

强下旋球可造成对手搓球下网或回球过高,尤其在关键分时,通过旋转强度与落点变化(如发至对手反手小三角区)直接得分。

连续发球后突然改用不转球,利用旋转反差制造对手判断失误,形成“吃发球”的心理威慑。

2. 战术链的启动

短下旋+长侧旋组合:短球迫使对手上前摆短,随即发急长侧旋球至底线,破坏其站位平衡。

转与不转的虚实配合:通过相似动作发出旋转差异球,诱导对手回球质量下降,为第三板抢攻创造机会。

3. 落点控制的战略意义

发至对手追身位(腋下位置),限制其引拍空间;或发大角度斜线,迫使其移动中接球。

结合对手握拍方式调整落点:针对横拍选手多发中路,直拍选手则攻击其反手弱势区。

三、训练进阶:从基础动作到肌肉记忆

1. 多球强化与动作分解

初期使用多球练习,固定抛球高度(15-20厘米)与击球节奏,逐步形成肌肉记忆。

分解练习引拍、摩擦、重心转移等环节,例如单独训练手腕“内勾”发力(直拍)或“外展-内收”动作(横拍)。

2. 旋转强度量化训练

在球台放置标靶,通过观察球反弹轨迹评估旋转强度。例如,强下旋球触台后会出现明显“回跳”现象。

使用手机慢动作拍摄发球过程,分析触球瞬间的拍形角度与摩擦时长,优化技术细节。

3. 对抗性实战模拟

与搭档进行“发球-接发球”专项对抗,记录不同旋转与落点的接球成功率,针对性调整策略。

模拟比赛压力场景,例如设定“10:10”比分进行发球轮次演练,提升心理稳定性。

四、常见误区与解决方案

1. 旋转不足

原因:摩擦方向偏离球体底部,或触球时拍速不足。

改进:用球拍边缘轻刮球底部,体会“铲球”感,逐步增加发力幅度。

2. 落点单一

原因:过于依赖固定动作,缺乏手腕微调。

改进:练习同动作发不同落点,例如固定板形下通过手腕转动改变出球方向。

3. 衔接迟缓

原因:发球后还原动作慢,导致失去抢攻时机。

改进:发球后立即垫步调整站位,保持“半出台”姿势,随时准备正手冲或反手撕。

五、顶尖选手的启示:细节决定胜负

中国乒乓球队的“转不转”发球体系之所以难以破解,关键在于动作一致性与旋转极限化的结合。例如,刘国梁的发球通过手腕“抖动式”摩擦,使球产生看似相同实则迥异的旋转;王皓的勾手发球则以腰部扭转带动前臂,强化侧旋与下旋的混合效果。这些案例印证:下旋发球的终极目标并非单纯追求旋转,而是通过技术精度与战术预判,将对手引入预设的战术陷阱。

下旋发球的精髓,在于将物理规律转化为战术智慧。从摩擦角度的毫厘之控,到落点布局的千里之谋,每一项细节都是胜负天平上的砝码。唯有通过科学训练与实战磨合,才能将这一技术从“掌握”升华为“驾驭”,最终在球台上演属于自己的“旋转艺术”。