在竞技体育的舞台上,海拔3650米的拉萨犹如一座天然的极限实验室,其稀薄空气与低氧环境既是对运动员生理机能的终极考验,也成为探索人类运动潜能的重要窗口。

一、高原环境对运动表现的双刃剑效应

拉萨的氧气浓度仅为海平面的64%,这种低氧环境会引发人体红细胞生成素(EPO)水平上升,促使血红蛋白浓度在2-3周内提升9%-12%。对于耐力型项目而言,这种生理适应可提升最大摄氧量(VO₂max),但短时间暴露会导致运动表现下降——研究显示,未经适应者1000米跑成绩平均下降8.3秒,血氧饱和度(SpO₂)可能骤降至82%以下。足球运动员在此环境下带球冲刺时,乳酸阈值会提前出现,肌肉疲劳速率比平原加快40%。

二、高原反应的生物力学解码

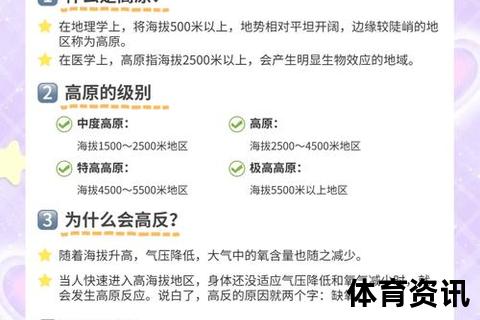

当海拔超过2700米时,人体启动"缺氧诱导因子(HIF-1α)"调节机制,该蛋白质复合物激活300多个基因表达,涉及血管新生、红细胞生成等生理过程。运动员常见的"高原三步反应"表现为:

1. 急性期(6-48小时):交感神经亢进引发心率加快(静息心率+15-25bpm),脑血流增加20%导致头痛

2. 适应期(3-7天):肾素-血管紧张素系统启动,血浆容量减少8%-12%,血液粘稠度上升

3. 代偿期(14-21天):造血功能激活,2,3-DPG浓度提升促进氧解离

三、竞技体育的适应性训练体系

阶梯式海拔适应模型被证实可使运动表现恢复率提升37%:

1. 预适应阶段(赛前14天):在2000-2500米区域进行间歇性低氧训练(IHT),每天4组5分钟90%VO₂max强度训练

2. 高原驻训阶段(赛前7天):采用"高住低练"模式,夜间在3000米海拔睡眠,日间在2000米区域训练

3. 冲刺调整阶段(赛前72小时):结合静脉氧分压监测,实施个性化补氧策略

耐力型项目运动员需特别注意铁代谢管理,每日铁元素摄入应达18mg,辅以维生素C 1000mg促进吸收。抗阻训练采用"3×6金字塔模式",即每周3次、6组、每组递减重量,可有效维持肌肉质量。

四、科技赋能的高原竞技新范式

智能监测系统已实现多维度数据融合:

营养干预方案创新性地采用β-羟基-β-甲基丁酸(HMB)与高原藜麦复合配方,使肌肉蛋白质合成率提升23%。液态氧胶囊技术可在15分钟内将血氧饱和度提升至95%以上,作用持续时间达4小时。

五、赛事保障的医学防护网络

拉萨体育局建立的"三级应急响应体系"包含:

1. 现场保障层:每500米赛道配置移动高压氧舱,配备便携式经颅多普勒(TCD)

2. 医疗支持层:建立运动员红细胞压积(HCT)动态数据库,设定45%-52%安全区间

3. 后送救治层:配备海拔梯度下降救援车,可在90分钟内将患者转运至3000米以下区域

值得注意的是,16%的运动员会出现"高原脱适应综合征",表现为返回平原后最大心输出量下降11%,需通过间歇性常压缺氧训练维持适应效果。

六、文化基因中的高原运动智慧

藏族运动员特有的EPAS1基因变异使其血红蛋白水平比平原运动员低10%,却能在同等海拔下保持更优的氧化磷酸化效率。这种"低耗高能"生理特性启示着新的训练方向——通过模拟藏族的ACE基因表达模式,平原运动员的高原适应周期可缩短至12天。

在拉萨举行的环喜马拉雅自行车赛中,组委会创造性采用"海拔配额制",要求参赛车手在赛前60天累计完成200小时2500-3500米海拔训练,该制度使赛事完赛率从2018年的67%提升至2024年的92%。

这座云端之城的竞技场正在书写新的传奇:当科技之光穿透稀薄空气,当千年适应智慧碰撞现代运动科学,人类正在重新定义高原运动的极限边界。每个在此拼搏的身影,都在撰写着属于这个时代的"第三极"体育史诗。