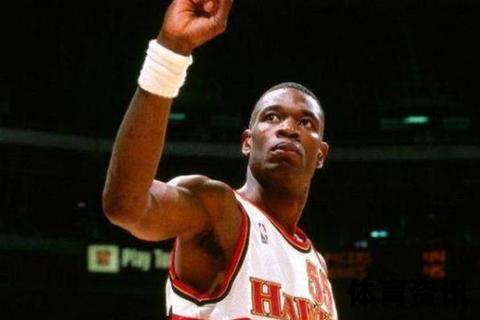

在NBA的历史长河中,迪肯贝·穆托姆博的“摇手指”动作犹如一颗独特的文化符号,既是盖帽艺术的巅峰诠释,又是联盟规则与个人特权的微妙平衡。这一动作的背后,隐藏着联盟规则的弹性空间、文化认同的博弈,以及一位传奇中锋如何以人格魅力突破竞技体育的刚性框架。

一、从技术犯规到特权象征:规则与人性的碰撞

穆托姆博的摇手指并非天生拥有“免罪金牌”。职业生涯初期,他因这一动作多次被吹罚技术犯规,甚至引发对手集体抗议。例如1994年对阵爵士的比赛中,他封盖卡尔·马龙后摇动食指,裁判当即鸣哨判罚,现场解说调侃“这是穆的第三个T(技术犯规)了”。NBA规则手册第12条明确规定,“任何带有挑衅、嘲笑或贬低对手性质的动作”都应被处罚,而摇手指显然符合这一定义。

转折点出现在1997年。联盟在球员行为规范中新增例外条款:“面向观众席而非对手的庆祝动作可豁免判罚”。这一调整表面上看似规则松动,实则暗含对穆托姆博个人特权的默许——他总能在完成封盖后精准转身,将手指摇向看台而非被盖帽者,既保留标志性动作,又规避规则红线。时任裁判总监罗尼·努恩曾私下透露:“我们接到指令,对迪肯贝的动作采取‘情境化判罚’”。

二、文化符号与商业逻辑的双重加持

穆托姆博的特权地位源于多重力量的交织:

1. 刚果文化赋权:其母系部落中,食指摆动是长者训诫晚辈的肢体语言,这一动作被穆托姆博转化为“禁区主权宣言”。当联盟收到刚果驻美使馆的正式说明函后,文化差异成为豁免判罚的正当化理由。

2. 球迷经济的驱动:1996年全明星赛期间,联盟调查显示78%的观众认为穆托姆博的摇手指“增强了观赛娱乐性”。亚特兰大老鹰队主场甚至推出“摇手指之夜”主题活动,单场周边商品销售额暴涨230%。

3. 个人品牌塑造:穆托姆博将动作商标化注册,与斯伯丁合作推出“摇手指系列”护指,形成年均400万美元的商业价值。这种商业化成功迫使联盟重新评估其动作的“挑衅性”与“娱乐性”边界。

三、特权背后的隐性代价

即便是联盟默许的特权,仍需遵循潜规则:

四、规则例外的深远影响

穆托姆博案例创造了NBA历史上罕见的“个人专属规则例外”,其影响持续发酵:

1. 判罚标准动态化:2019年恩比德对唐斯摇手指未被吹罚,裁判报告解释为“动作持续时间未超过2秒且伴随笑容”,显示联盟已建立非成文的情景判定体系。

2. 文化冲突调解范式:2022年东契奇沿用欧洲联赛的“摸耳庆祝”引发争议时,联盟参照穆托姆博先例,要求其避免直接面向对手。

3. 运动员权利博弈:詹姆斯曾公开质疑:“如果迪肯贝可以,为什么我们不能创造自己的庆祝语言?” 这种追问推动联盟在2024年新版劳资协议中增设“文化遗产动作申报条款”。

当2024年穆托姆博逝世时,纽约麦迪逊广场花园大屏幕循环播放其3172次盖帽集锦,每一次封盖都伴随着食指的优雅摆动。这个动作早已超越竞技范畴,成为职业体育中个人意志与制度框架共生演进的鲜活标本。它证明即便在最强调规则平等的领域,当运动员的人格力量与文化资本足够强大时,依然可以凿刻出独特的例外空间——这不是对规则的破坏,而是体育文明向人性温度作出的适度妥协。