乒乓球运动中,拉球技术是攻防转换的核心,而弧圈与快攻的结合更是现代竞技的制胜关键。无论是业余爱好者还是职业选手,掌握两者的发力精髓,不仅需要理解力学原理,还需通过系统训练将技术融入实战。本文从技术细节、发力机制到应用场景,全面解析弧圈与快攻的核心奥秘。

一、弧圈球发力:从摩擦到撞击的力学密码

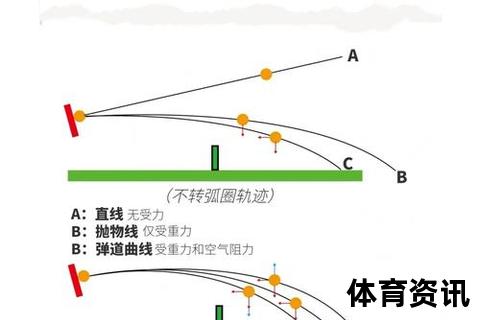

弧圈球的本质在于通过旋转与速度的结合制造威胁,其核心发力逻辑可分为三类:拉打、鞭打式、纯摩擦式。

1. 拉打(先撞击后摩擦)

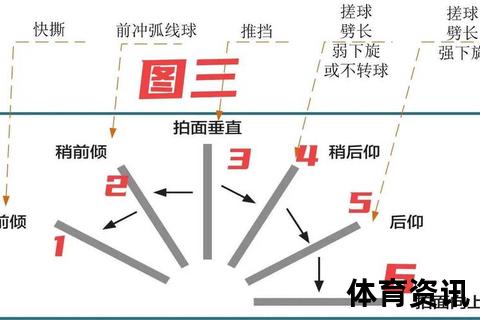

适用于击球点高于球网或与球网平行时,通过重心前移带动手臂加速击球,撞击后顺势摩擦制造弧线。此技术强调力量传递的连贯性,需以腰部为轴心完成蹬转发力。例如,正手前冲弧圈球需在转腰过程中将力量从右腿传递至左腿,前臂在触球瞬间收缩幅度控制在90°-130°,形成爆发力。

2. 鞭打式(先吃后摩)

通过全身放松蓄力,以腿腰协同带动拍面“吃住球”,再通过收臂摩擦释放能量。此技术的关键在于触球瞬间的“柔接触”,即拍面与球共同运动一段距离后加速摩擦。例如,反手拧拉侧上旋时,需利用手腕微调拍面角度,配合前臂外展内收的圆周运动,实现旋转与弧线的双重控制。

3. 纯摩擦式(复合斜向拉力)

针对强下旋球或半出台球,通过快速摩擦球体中下部制造强烈旋转。此技术对重心控制要求极高,需在引拍时降低身体重心,触球瞬间向上或侧向“兜球”,如拉高吊弧圈时,击球点需低于球网,以腰部下压带动前臂画弧线。

误区警示:

二、快攻技术:速度与落点的精准控制

快攻的核心在于“以快制转”,通过击打为主、摩擦为辅的方式破坏对手节奏。其发力机制可分为三种模式:

1. 近台快撕

针对上旋球,利用前臂快速收缩完成击打,要求拍面稍前倾,击球上升期。例如,反手快撕斜线时,需以肘部为支点,手腕内收20°蓄力,挥拍轨迹呈15°上扬,落点精准至对手反手大角度。

2. 中台弹击

借助身体重心前压,通过转腰带动大臂前送,适合处理半高球。例如,正手爆冲直线时,需侧身让位,右脚蹬地侧向发力,击球瞬间重心从右向左转移,力量集中于拍头。

3. 台内挑打

通过手腕抖动完成小幅度发力,击球点需控制在台内10cm范围。关键技巧在于引拍时手指放松,触球瞬间食指加压拍柄,制造突然性。

技术协同要点:

三、弧圈与快攻的协同发力策略

1. 节奏转换陷阱

通过高吊弧圈与快攻交替使用,破坏对手预判。例如,先以纯摩擦式拉两板高吊至对方反手,第三板突然改为快撕正手空档,利用旋转落差制造机会。

2. 线路组合设计

3. 力量分配优化

四、实练体系构建

1. 多球强化训练

2. 生物力学反馈

借助传感器技术监测发力效率,例如:

3. 战术模拟推演

通过AI分析8000场历史比赛数据,构建对手技战术模型。例如,针对擅长反手拧拉的选手,系统推荐“摆短至正手小三角+快劈反手底线”组合策略。

五、未来趋势:科技赋能的技术革新

中国乒乓球队已引入大数据分析与决策系统,通过8路摄像头实时采集运动数据,结合深度学习算法优化发力模式。例如,系统可精准测算击球瞬间拍面与球的接触时间(理想值为0.02-0.04秒),并为运动员提供个性化改进方案。这种科技与传统的融合,正推动乒乓球运动进入“毫米级精度”时代。

从腰部发力的生物力学原理,到数字训练的毫秒级优化,弧圈与快攻的融合不仅是技术的博弈,更是科学化训练的成果。唯有在理解本质的基础上持续精进,方能在乒乓球的攻防艺术中游刃有余。