在竞技体育的舞台上,伤痛往往是最无情的编剧。当刘翔在2012年伦敦奥运会110米栏预赛中撞倒第一个栏架、单脚跳向终点时,他的跟腱断裂不仅终结了一场奥运征程,更成为中国田径史上最令人扼腕的转折点。这根连接肌肉与骨骼的肌腱,如何成为压垮亚洲飞人的“最后一根稻草”?其背后交织着医学极限、职业选择与时代压力的复杂叙事。

一、巅峰与隐患:跟腱伤病的早期伏笔

2004年雅典奥运会,21岁的刘翔以12秒91的平世界纪录成绩夺冠,成为首位获得奥运田径金牌的中国男性运动员。此时的他,跟腱已开始承受超负荷运转——跨栏运动要求运动员在0.3秒内完成起跨、腾空、下栏动作,跟腱需承受高达8倍体重的冲击力。

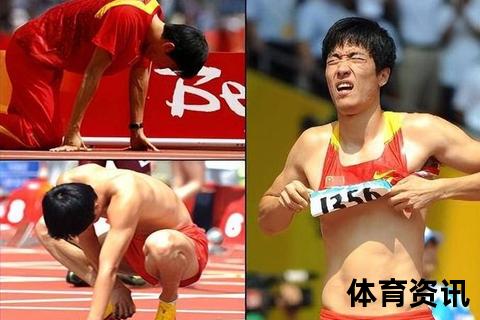

2008年北京奥运会前,刘翔的右脚跟腱出现慢性炎症,但为回应“家门口夺金”的全民期待,他选择保守治疗。最终在预赛中因疼痛无法起跑,舆论瞬间从“民族英雄”转向“临阵脱逃”的质疑。此次退赛暴露了隐患:长期高强度训练导致跟腱钙化,虽经手术取出3个钙化点和1根骨刺,但组织弹性已不可逆下降。

二、断裂时刻:伦敦的医学与困境

2012年伦敦奥运会成为悲剧的高潮。起跑瞬间,刘翔的右脚跟腱完全断裂,这一损伤被医学专家形容为“揉皱的纸团”——跟腱纤维化严重,血管分布稀少,自我修复能力极弱。

医学视角的必然性:

1. 力学机制:跨栏起跑时踝关节背伸20-30度,跟腱承受最大张力,而刘翔的起跨腿(右腿)长期应力积累导致胶原纤维排列紊乱;

2. 代偿效应:为保护旧伤,左腿负荷增加,引发身体力学失衡;

3. 治疗争议:赛前是否注射封闭针存疑(孙海平称“打了两针”,田管中心否认),激素类药物可能加速肌腱脆化。

争议:队医团队明知其跟腱在德国训练期间已出现炎症反应,仍选择参赛。这种“赌命式”决策背后,既有运动员个人意志,也有赞助商合约、国家形象等多重压力。

三、不可逆的衰退:复出尝试与生物学极限

术后康复数据揭示了残酷现实:

美国康复师艾迪的比喻精准而残酷:“他的跟腱像被反复折叠的纸张,再也无法平坦舒展。” 当身体无法匹配技术记忆时,13秒50的成绩(较巅峰慢0.6秒)宣告了竞技生命的终结。

四、蝴蝶效应:伤退如何重构体育生态

刘翔的案例成为体育医学的分水岭:

1. 训练科学化:中国田径队引入“跟腱应力监测系统”,实时追踪运动员足部负荷;

2. 康复理念革新:术后康复周期从6个月延长至18个月,强调神经肌肉控制重建;

3. 舆论反思:公众开始理解“运动员不是机器”,社交媒体涌现集体致歉潮;

4. 商业逻辑转型:赞助合同增设“伤病退出条款”,降低运动员道德绑架风险。

五、超越伤病的遗产:个体与系统的共生启示

刘翔的跟腱不仅是生理组织的断裂,更是职业体育多重矛盾的具象化:

当刘翔在2015年退役宣言中写下“我的脚却一次次对我说不”时,这根断裂的跟腱早已超越医学范畴,成为审视职业体育的棱镜。它提醒我们:在追求人类极限的征程中,比金牌更珍贵的,是对生命规律的敬畏与对奋斗者的共情。正如运动医学专家所言:“跟腱可以缝合,但如何缝合体育精神与科学理性的裂痕,才是更深刻的课题。”