在全球体育商业化的浪潮中,知识产权与商业利益的博弈始终暗流涌动。一个中文译名“乔丹”,不仅牵动着篮球巨星迈克尔·乔丹的姓名权,更折射出中国本土品牌在全球化竞争中的法律意识与商业之变。这场历时八年的法律拉锯战,最终以福建晋江起家的“乔丹体育”更名为“中乔体育”落幕,但其背后的启示远不止于一纸判决书。

一、争议缘起:从擦边球到法律交锋

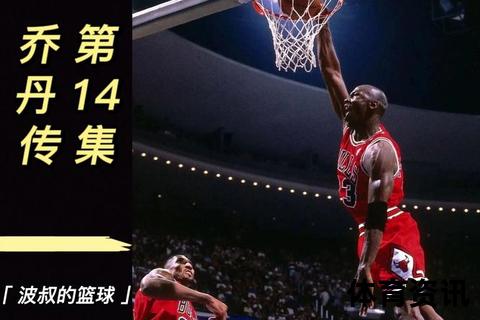

1991年,当迈克尔·乔丹捧起首座NBA总冠军奖杯时,福建晋江的丁国雄等人注册了“丹桥”商标。2000年,这家企业更名为“乔丹体育”,并系统性注册了包含“乔丹”字样、球衣号码“23”甚至乔丹儿子姓名的78个商标。凭借与篮球之神的“关联想象”,乔丹体育迅速占领下沉市场,2011年冲刺IPO时年营收已突破29亿元。这种“搭便车”策略在2012年遭遇反噬——迈克尔·乔丹以姓名权受侵为由提起诉讼,揭开长达八年的法律博弈。

二、法律焦点:姓名权的认定与商标法争议

案件的核心争议在于“乔丹”二字是否与迈克尔·乔丹形成唯一对应。乔丹体育主张:“乔丹”是常见英文姓氏的中译,中国有4200位名为“乔丹”的公民,且注册时中国《商标法》尚未禁止此类行为。而迈克尔·乔丹团队通过社会调查证明,70%中国消费者误认两者存在商业关联,并指出乔丹体育刻意注册其家庭成员姓名的行为具有明显误导性。

最高人民法院的两次关键判决确立了裁判标准:

1. 姓名权的动态解释:2016年最高法认定“乔丹”商标损害姓名权,突破传统“唯一对应”标准,强调公众认知与商业意图的结合;

2. 商标争议期的平衡:2020年判决要求对超过五年争议期的商标附加区别标识,既维护在先权利,又尊重市场秩序稳定性;

3. 国际司法影响力:该案作为中国首个全媒体直播庭审的指导性案例,被欧洲法官评价为“平衡知识产权保护与市场效率的典范”。

三、品牌更名的连锁反应

2021年1月,乔丹体育更名为“中乔体育”,但代价沉重:错失上市窗口期,品牌价值缩水,且需对遗留商标进行差异化标识。这场更名不仅是法律合规的必然选择,更暴露了本土品牌的战略短板:

四、行业启示:从知识产权到品牌

1. 法律与商业的共生逻辑

乔丹案揭示了中国知识产权保护从“形式合规”向“实质正义”的演进。2023年修订的《商标审查审理指南》明确将“公众混淆可能性”纳入审查标准,倒逼企业提前开展商标风险评估。

2. 民族品牌的创新觉醒

对比安踏收购亚玛芬、李宁打造“中国李宁”IP的成功路径,乔丹体育的教训表明:民族品牌必须从“符号依附”转向“价值创造”。正如上海二中院判决书所言:“搭便车已成为过去式,唯有创新才能立足”。

3. 全球化竞争中的抉择

案件审理期间,乔丹体育曾辩称“乔丹”源自“南方之草木”,试图以文化差异化解争议。当Z世代消费者更注重品牌价值观时,这种策略反而加剧信任危机。数据显示,2024年运动鞋市场“原创设计”搜索量同比上升47%,印证了消费的崛起。

一场名字之争的时代隐喻

乔丹名称之争的终局,恰似中国商业文明进化的缩影:从粗放生长的草莽时代,到规则明晰的法治时代,再到价值引领的创新时代。当最高法判决书中的“区别性标识”要求落地,中乔体育的商标上将永远带着一道“历史补丁”——这既是司法智慧的印记,更是对所有企业的警示:在全球化竞技场,唯有尊重规则、敬畏创新,才能真正赢得市场与尊严。