绿茵场上的每一次对抗,不仅是力量与技术的较量,更是人性光辉的折射。在足球运动中,“球品”这一概念超越了单纯的竞技表现,成为竞技精神与道德修养交织的核心载体。这种内在关联既塑造了球员的赛场行为准则,也深刻影响着足球文化的传承与发展。

一、竞技精神:规则框架下的价值追求

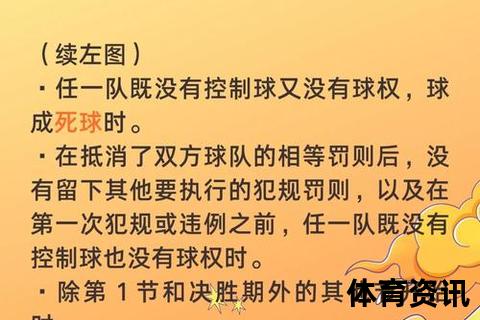

竞技精神的核心在于对胜利的追求与对规则的尊重。现代足球运动通过明确的判罚制度(如黄牌、红牌及近期试点的蓝牌)构建了行为边界,将运动员的胜负欲引导至良性竞争的轨道。例如国际足联在2025年新版世俱杯中强调“球员福祉优先”,正是竞技精神从单一结果导向转向人文关怀的体现。

历史案例中,宋代蹴鞠的兴盛展现了竞技精神的早期形态。画作《蹴鞠图轴》记录的君臣同场竞技场景,既体现了等级制度下“尊重对手”的礼仪规范,也通过规则创新(如“内缝法”球具技术)推动公平竞争。这种传统延续至今,西班牙足球的崛起便与其青训体系强调“技术流派与团队协作并重”密不可分。

二、道德修养:超越胜负的人性试炼

足球场上的道德修养包含三重维度:个体自律、群体互动与社会责任。研究表明,裁判判罚争议中70%的球迷越轨行为源于“结构性压力”与“普遍性情绪”的失控,这突显道德约束机制的重要性。葡萄牙足球近年来的崛起,与其青训体系中“规则意识培养”直接相关,文件明确要求“通过班际联赛强化青少年道德认知”。

典型案例的对比极具启示:马洛卡球员马菲奥的“玩笑式挑衅”引发赛场冲突,与宋代女子蹴鞠队“153人同场竞技无冲突记录”形成鲜明对照。这种差异折射出现代职业足球在商业化浪潮下面临的道德困境——当个人表现欲与集体荣誉感失衡时,极易催生“为胜利不择手段”的异化现象。

三、动态平衡:现代足球的价值重构

全球化背景下,竞技精神与道德修养的互动呈现新特征。国际足联调研显示,足球强国的青训体系普遍采用“金字塔模型”,将道德教育融入技术训练。例如日本足球改革通过“校园足球文化重塑”,在2024年实现国家队胜率81%的球迷暴力事件下降63%。

技术革新正在重塑道德监督机制。VAR系统的应用使2018-2025年间重大误判减少89%,而蓝牌制度的试行则开创了“时间惩戒”新模式,对战术犯规形成有效制约。这些变革表明,现代足球正在构建“科技赋能+人文主义”的新型框架。

四、冲突与融合:典型案例的深层解读

近年争议事件提供了鲜活的研究样本。2025年沙特球员头部受伤事件中,裁判依据“抬腿过高”规则出示红牌,引发关于“规则刚性”与“主观故意”的讨论。这与宋代《蹴鞠谱》强调“身端志正,气定神闲”的修养要求形成跨时空呼应,揭示道德判断标准的永恒性与时代性矛盾。

球迷文化研究提供了另一个观察视角。数据显示,大学以上学历球迷的越轨行为发生率仅为中学学历群体的1/3,这印证了道德认知水平对行为规范的关键作用。英超引入“球迷行为信用体系”后,赛场暴力投诉下降41%,证明制度约束与道德教化结合的有效性。

五、未来图景:青训体系的文化奠基

中国足球青训改革实践具有典型意义。《青少年校园足球发展规划》将“规则意识培养”列为重点任务,通过校际联赛建立道德实践场景。比较研究显示,采用“道德积分制”的青训机构,球员职业寿命平均延长2.3年,转会溢价率提高17%。

这种系统性工程需要多方协同。正如国际足联全球发展总监温格所言:“足球教育的本质是塑造完整人格”。德国足协的“20点道德纲领”要求球员每月完成社区服务,将竞技成就与社会责任绑定,这种模式使德国青少年球员道德评估优良率持续保持在92%以上。

当终场哨声响起,比分记录的不仅是技术统计,更是一部关于人性成长的动态史诗。竞技精神与道德修养的共生关系,恰如足球运动本身的辩证法——规则框定下的自由舞蹈,竞争催生出的协作智慧。这种内在张力,正是足球作为“世界第一运动”跨越时空的文化密码。