跑步引发的足跟痛已成为困扰众多跑者的常见问题。据统计,超20%的跑者曾因足踝区域疼痛影响训练。这一症状背后可能隐藏着足底筋膜炎、跟腱炎、滑囊炎等多种病理因素,其康复过程既需要科学诊断,也需针对性训练与系统性调整。本文将从病理机制、康复策略及长期管理三个维度,深度解析跑步相关足跟痛的解决方案。

一、足跟痛的病理机制与症状识别

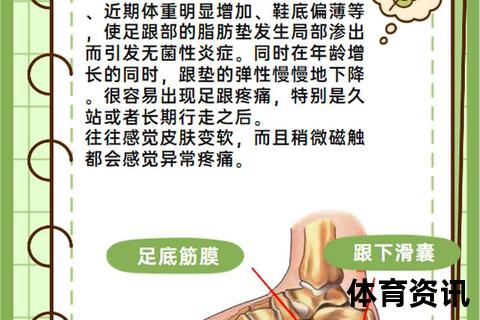

跑步对足部的冲击力可达体重的3-4倍,这使得足底筋膜、跟腱等结构承受巨大压力。足底筋膜炎是最常见的病因(占跑步相关足痛的15%),典型表现为晨起下床第一步剧痛,活动后缓解但久站复发。其本质是筋膜反复微损伤引发的退行性病变,而非传统炎症。跟腱炎则表现为跟骨后侧压痛,跑步时足跟拉扯感明显,可能与腓肠肌紧张、跑姿错误相关。滑囊炎的特征是足跟红肿热痛,女性发病率更高。

鉴别诊断可通过“卷扬机试验”:坐位背伸大脚趾诱发疼痛即为足底筋膜炎;跟腱局部压痛合并足背屈受限则提示跟腱炎。X线或MRI可排除应力性骨折等严重损伤。

二、系统性康复训练方案

1. 急性期处理:疼痛控制与组织修复

RICE原则:冰敷(每次15-20分钟,每日3-4次)可降低炎症反应,配合弹性绷带加压减少肿胀。

冲击波疗法:针对慢性足底筋膜炎,体外冲击波可促进组织再生,研究显示有效率超过70%。

药物干预:非甾体抗炎药(如布洛芬)短期使用缓解疼痛,但长期需避免药物依赖。

2. 功能恢复期:肌肉平衡重建

筋膜松解技术:

动态拉伸组合:

离心力量训练:

3. 神经肌肉控制进阶

本体感觉训练:单腿闭眼站立从30秒逐步延长至2分钟,通过不稳定平面(如平衡垫)强化足踝稳定性

动力链整合:保加利亚分腿蹲(后脚抬高)强化臀肌发力模式,减少足部代偿

三、运动表现再提升策略

1. 生物力学调整

跑姿优化:落地时重心投影点应在足中部,采用“滚动过渡”方式分散冲击力,步频建议提升至180步/分以上以减少触地时间

鞋具选择:足弓支撑型跑鞋适合扁平足跑者,缓冲型鞋款推荐给高足弓人群,鞋跟差(Heel-toe drop)以6-8mm为宜

2. 负荷管理模型

采用“10%原则”渐进增加跑量,配合交叉训练(游泳、骑行)降低重复应力。研究表明,每周跑步距离超过64公里者足底筋膜炎风险增加3倍。

四、长期健康管理机制

睡眠干预:夜间佩戴足部支具保持筋膜伸展状态,可减少晨间疼痛发作

营养支持:补充维生素C(促进胶原合成)和Omega-3(抗炎),每日摄入量分别达到90mg和1.6g

预警系统建立:使用可穿戴设备监测足底压力分布,异常数据持续3天即触发训练调整

五、特殊案例处理建议

对于保守治疗无效的顽固性疼痛,可考虑:

1. PRP注射:自体富血小板血浆促进组织修复,3次治疗有效率约65%

2. 微创手术:关节镜下足底筋膜部分松解术,术后6周可恢复低强度训练

足跟痛的康复本质是人体力学系统的再平衡过程。从美国运动医学会提出的“生物-心理-社会”模型出发,跑者需建立“损伤-功能-表现”三级防控体系。记住:疼痛是身体发出的警示信号,科学应对才能实现跑步生涯的可持续发展。