重量单位的换算在日常生活和体育竞技中扮演着重要角色。无论是运动员的体重级别划分、体育用品的规格标注,还是国际赛事中的标准化要求,掌握公斤与市斤的转换逻辑不仅能避免误解,更能为专业场景提供精准数据支持。

一、公斤与市斤的源流差异

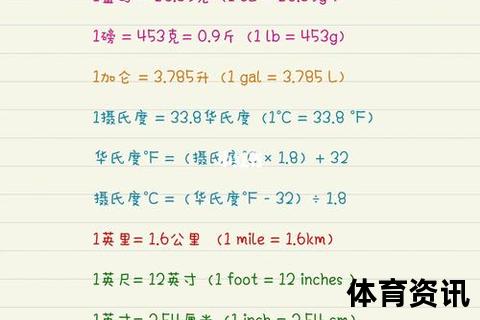

作为国际单位制(SI)的核心质量单位,公斤的定义历经百年演变。1799年法国科学家以1立方分水在冰点温度下的质量确立“千克原器”,2019年后则通过普朗克常数重新定义。相比之下,市斤作为中国传统市制单位,自秦汉时期便以“十六两为一斤”的形式存在。1959年中国大陆统一度量衡时,将1市斤标准化为500克,与公斤形成明确换算关系:1公斤=2市斤。这一标准在体育领域尤为重要——例如举重、拳击等按体重分级的项目,运动员需严格遵循以公斤为单位的国际标准,而国内日常训练中教练组常以市斤进行快速沟通。

二、单位换算的数学逻辑与应用场景

从数学角度,48公斤转换为市斤的公式简明:

48公斤 × 2(市斤/公斤)= 96市斤

但实际应用中需考虑有效数字规则。若原始数据48公斤本身是精确测量值(如实验室级电子秤测得),结果应保留全部有效数字,即96.0市斤;若属于日常近似值(如健身房体脂秤显示),则写作96市斤即可。

在竞技体育领域,这种转换直接影响运动员的参赛资格。以东京奥运会举重项目为例,男子61公斤级的上限实际对应122市斤,但国际举联规定称重时以0.01公斤为最小单位,这就要求换算时必须考虑四舍五入的影响。某运动员赛前实测体重60.995公斤(约121.99市斤),虽在公斤制下符合61公斤级标准,但若错误换算为122市斤则可能引发争议。

三、地域差异引发的换算陷阱

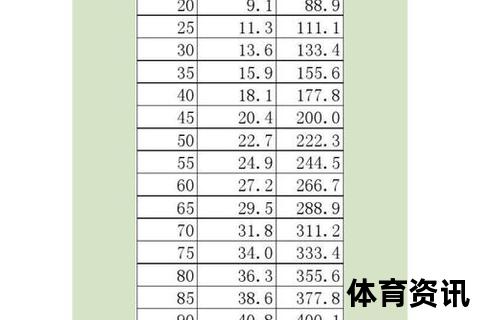

尽管中国大陆严格实行500克/市斤的标准,但在部分华人地区仍存在计量差异:

这种差异在跨区域体育合作中可能造成混乱。2021年东南亚青少年游泳锦标赛期间,某教练组误将新加坡供应商标注的“48斤”训练器械(实际29.03公斤)当作24公斤配置,导致运动员负荷超标20%。此类案例凸显标准化换算的重要性。

四、体育产业中的标准化实践

国际体育组织通过ISO 80000标准体系严格规范计量单位。耐克2022年推出的运动员定制跑鞋计划中,鞋底配重模块精确到克级(gram-level)调整,中国区产品说明同时标注“每10克配重相当于0.02市斤”,这种双单位标注策略使专业运动员与普通消费者都能准确理解产品特性。

在体育科研领域,北京体育大学运动生物力学实验室的测试数据显示,专业羽毛球拍的重量误差需控制在±2克(±0.004市斤)范围内,这对器材供应商的制造工艺提出极高要求。某国产器材商曾因将290±5克的拍框误标为“约0.58市斤”,引发省级运动队的批量退货。

五、智能时代的动态换算技术

华为运动健康APP最新版本(v12.1.3)已实现单位智能识别功能:当用户输入“48公斤”时,系统自动显示“96市斤”并标注转换时间戳;若检测到用户身处港澳地区,则会额外提示本地计量标准差异。阿里云为亚运会开发的赛事管理系统,更是将单位换算精度提升至小数点后六位,确保奖牌榜统计、破纪录认定等关键数据的绝对精准。

从青铜时代的权衡器具到量子时代的重新定义,质量单位的演变史本质是人类追求精确的文明进程。在体育竞技这个追求“更高、更快、更强”的领域,48公斤与96市斤的转换不仅是简单的数学计算,更是连接传统与现代、本土与国际的精密纽带。掌握这种转换艺术,既是对专业精神的致敬,也是对体育本质的深刻理解——在分毫之间寻找突破,于细微之处见证卓越。