在体育竞技领域,运动员的体重管理往往直接影响比赛结果。无论是拳击、举重还是格斗类项目,体重数据的精准换算不仅是选手备赛的基础,更是教练团队制定战术的关键支撑。例如,当一名拳击选手的赛前体重显示为51千克时,中国观众更习惯用"斤"来理解其体量级——这种国际单位制与本土计量体系的转换需求,贯穿于赛事筹备、选手分级、营养管理等各个环节。

一、单位转换的科学逻辑

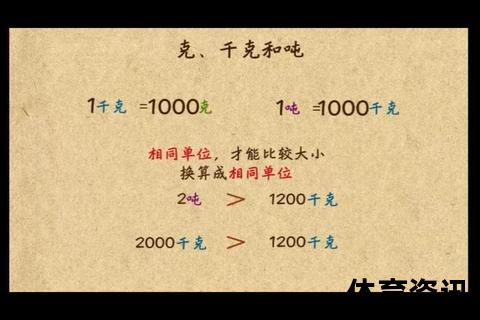

国际通行的质量单位千克(kg)与中国传统市斤的换算关系,源于两种度量体系的对接。1千克等于1000克,而1市斤定义为500克,这形成了1kg=2斤的基础公式。以51kg为例,其换算过程遵循线性运算原则:

51kg × 2斤/kg = 102斤

这种倍数关系在体育科研中尤为重要。举重运动员的体重分级常以0.5kg为调整单位,对应市斤体系则为1斤的精度控制。例如从51.5kg(103斤)减至51kg(102斤),需要精准计算热量缺口与训练强度。

二、竞技场景中的换算实践

在奥运会举重项目中,男子61公斤级与67公斤级的划分对应122斤至134斤的区间。教练团队在监测选手体重时,需同步关注两种单位数据:

1. 赛前称重:国际裁判使用千克制确认合规性,国内媒体报道则多用市斤

2. 营养管理:蛋白质摄入量常按克/斤体重计算,如每日2克/斤的标准下,102斤选手需204克蛋白质

3. 体能训练:杠铃片重量标注为千克,但民间健身房的训练者更习惯"卧推100斤"等表述

跨量级运动员的案例更具典型性。如散打选手从52kg(104斤)调整至51kg(102斤),需通过脱水、控盐等手段减少2斤体重,这个过程涉及血液比重监测与电解质平衡。

三、数据精确性的双重验证

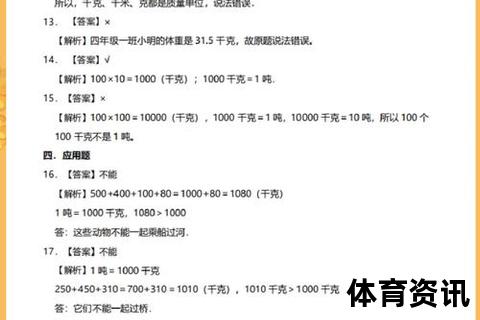

体育科研人员常采用交叉验证法确保数据可靠性:

1. 设备校准:电子秤同时显示kg与斤单位,定期用标准砝码校验

2. 历史数据对比:建立选手体重变化曲线,异常波动超过±0.3kg(0.6斤)即触发复核机制

3. 单位逆向换算:将102斤反向计算为51kg,验证公式应用的准确性

在2024年亚运会举重选拔中,曾出现因单位误读导致的争议:某选手填报51.0kg(102斤),实际称重为51.5kg(103斤),这种0.5kg的误差直接影响了晋级资格。

四、文化差异下的认知协调

中国传统"斤"的概念植根于市井交易,而国际赛事的千克体系代表着标准化进程。这种双重认知在体育领域形成独特现象:

青训体系中的单位教育更具战略意义。某省体校的数学课程专门设置"单位换算"模块,要求学员3秒内完成kg与斤的心算转换,培养双轨制思维。

五、技术演进中的计量革新

智能穿戴设备的普及正在改变体重管理方式:

1. 实时双显:运动手环同步记录"51.3kg/102.6斤

2. 趋势分析:APP自动生成"周体重波动±0.4kg(0.8斤)"报告

3. 云端对照:教练端平台设单位切换键,中外教练可分别查看斤/kg数据

在体育工程领域,这种双单位兼容性已延伸至设备制造。某品牌力量训练器的配重片采用双刻度设计,同时标注25kg与50斤,避免训练者误操作。

通过公斤与市斤的换算体系,我们不仅看到数字的机械转换,更观察到体育文化中传统与现代的共生、本土实践与国际规则的对话。这种度量衡的双轨制运用,恰如竞技场上的力量与技巧——在精确与适应之间,寻找着动态平衡。