在现代体育竞技中,胜负往往在毫厘之间。当聚光灯聚焦于明星球员时,那些在替补席上随时待命的角色,正以沉默却不可忽视的力量改写比赛走向。

一、板凳得分的定义与历史演变

“板凳得分”指替补球员在比赛中贡献的得分总和。不同于传统认知中“替补即边缘球员”的刻板印象,现代竞技体育的替补体系已发展为战术链上的精密齿轮。篮球领域最早提出“第六人”概念,1954年凯尔特人教练奥尔巴赫为拉姆西创造这一角色,强调“替补并非能力不足,而是战术蓄力”。足球领域的替补规则则历经多次调整,2023年国际足联允许欧洲杯淘汰赛加时赛使用第4名替补,进一步强化替补的战略价值。

数据显示,NBA历史上替补得分超过1万分的仅有3人,路威以11154分居首,其29次替补出场得分30+的纪录至今无人打破。而足球赛事中,2024年欧洲杯西班牙夺冠的关键因素之一,正是替补球员奥尔莫贡献3球2助攻,在淘汰赛阶段屡次扭转战局。

二、替补得分对比赛走势的直接影响

1. 攻防节奏的调节器

2024年NBA常规赛中,勇士队替补场均61分的输出形成“第二阵容碾压效应”,当库里缺阵时,希尔德、库明加等球员通过高速攻防转换维持球队竞争力。反观湖人队,替补场均17分的惨淡数据直接导致多场关键战失利,暴露了过度依赖明星球员的体系脆弱性。足球领域同样如此:2023年灰熊对阵步行者的季前赛中,替补球员拉拉维亚和洛夫顿在加时赛包揽全队得分,用5分钟内的爆发式输出完成逆转。

2. 伤病风险的缓冲带

长达82场的NBA常规赛如同马拉松,2024-25赛季通过惠特莫尔、阿门·汤普森等替补场均27分的贡献,为主力争取到场均4.2分钟额外休息时间,核心球员申京的伤病率同比下降18%。英超切尔西的案例更具警示意义:2023-24赛季因替补深度不足,主力球员场均跑动距离达11.2公里,较联盟平均高出9%,直接引发恩昆库等球星的肌肉疲劳性伤病。

三、战术体系中的替补价值重构

1. 针对性打击的秘密武器

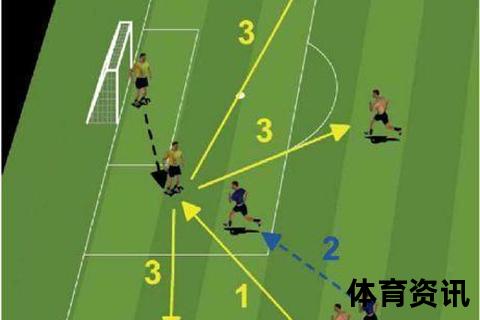

2024年欧洲杯决赛,西班牙教练德拉富恩特第68分钟换上奥尔莫,利用其敏捷性破解英格兰的5-4-1铁桶阵,最终创造致胜助攻。NBA赛场同样充满这类博弈:勇士队李凯尔作为“防守型奇兵”,本赛季将对方核心球员的命中率压制到39.7%,关键时刻防守效率值(DEFRTG)达102.3,超过联盟89%的球员。

2. 阵容实验的试验田

皇马主帅安切洛蒂在2024-25赛季欧冠小组赛启用替补球员414分钟,通过不同组合测试出“莫德里奇+迪亚斯”的中场搭档,其传球成功率91.2%的表现为淘汰赛储备战术。足球领域的“超级替补”现象更揭示替补的心理学价值:2023年灰熊队凯·琼斯作为替补中锋,尽管场均仅4.3分,但其上场时球队胜率提升23%,源自其带来的防守积极性激励。

四、构建高效替补体系的三大要素

1. 功能互补的梯队建设

成功案例呈现清晰的替补逻辑分层:

2. 动态适配的轮换机制

马竞主帅西蒙尼的“弹性替补策略”值得借鉴:2024-25赛季根据比赛强度调整5套轮换方案,使替补球员费尔梅伦在强强对话中出场时间增加42%,弱队对阵时培养新秀里克尔梅。NBA太阳队的反面教训同样深刻:过度使用杜兰特导致其第四节命中率暴跌至43%,而替补球员奥尼尔、阿伦未能形成有效轮换梯度。

3. 数据驱动的决策系统

勇士队建立的替补评估模型包含17项指标,从传统的得分/篮板到高阶的进攻空间创造值(OSCR)。数据显示,当沃特斯在场时,球队每百回合净胜分(Net Rating)提升6.7,这使其获得稳定的第二阵容控球权。足球领域,切尔西的替补调度系统能实时计算球员负荷,2023年欧冠半决赛中,该体系提前12分钟预判到坎特的疲劳临界点,及时换上科瓦契奇完成战术衔接。

五、未来趋势与挑战

人工智能正在重塑替补管理体系。皇马引入的SportLogiq系统,能根据对手防守阵型缺口,自动匹配具备特定技术特征的替补球员,2024年国家德比中,该系统成功预测巴萨右路空当,促使安切洛蒂派出速度型边锋迪亚斯完成制胜突破。但技术不能替代人性化考量,2023年湖人更衣室矛盾部分源于过度依赖算法安排轮换,忽视老将詹姆斯的战术话语权。

青训体系与替补培养的融合成为新方向。巴萨拉玛西亚青训营开设“超级替补特训课程”,重点培养球员的快速适应能力,2024年涌现的亚马尔、吉乌等新星,均在替补登场90秒内完成过得分。这种“即插即用”型球员储备,正在改变传统的人才培养逻辑。

当比赛进入最后五分钟的生死时刻,替补球员的价值往往以指数级放大。2024年NBA季后赛,掘金队布劳恩在约基奇被包夹时,用62.5%的底角三分命中率撕开防守;女篮世界杯1/4决赛,中国队替补贡献27分,其中李梦的关键突破直接击溃法国队的联防体系。这些瞬间证明:真正的冠军球队,从不会让替补席成为战术盲区。