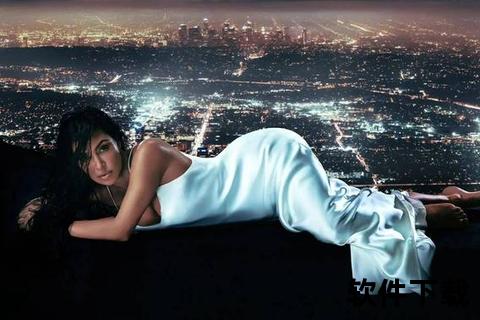

当一场跨越15年的隐私争议再次成为全球焦点,体育与娱乐圈的边界在名人效应下愈发模糊。 这场围绕金·卡戴珊“录像带事件”的舆论风暴,不仅揭示了公众对名人私生活的窥探欲望,更暴露了商业利益与个人隐私之间的深层博弈。从真人秀舞台到体育赛场,从隐私泄露到流量变现,这一事件已成为剖析现代社会文化现象的经典案例。

争议再起:旧事重提背后的流量博弈

2025年初,卡戴珊家族在真人秀《卡戴珊一家》中重提2007年的带事件,声称担忧未公开内容被泄露。节目中,金·卡戴珊声泪俱下地其对子女可能接触隐私内容的恐惧,前夫坎耶·韦斯特更以“英雄救美”姿态介入,取回据称由前男友Ray J持有的录像设备。

事件迅速反转。Ray J通过《每日邮报》披露:

这场“自导自演”的争议,将公众注意力从隐私转向名人商业策略的批判。卡戴珊家族的回应始终模糊,而Ray J的合同与聊天记录截图为事件增添了实锤色彩。

隐私与商业的博弈:从丑闻到资本

1. 丑闻的“逆袭”:卡戴珊商业帝国的奠基

2007年录像带泄露后,卡戴珊家族迅速推出真人秀《与卡戴珊姐妹同行》,将隐私危机转化为流量入口。该节目累计播放20季,衍生出美妆、服装等数十亿美元产业。金·卡戴珊本人从希尔顿的“拎包助理”跃升为全球顶级IP,印证了“黑红也是红”的娱乐法则。

2. 体育圈的“卡戴珊魔咒”

卡戴珊姐妹与体育圈的关联历来充满争议。其与NBA球员奥多姆、哈登、特里斯坦·汤普森等人的恋情,常被调侃为“最佳防守球员”——运动员状态下滑甚至生涯危机的代名词。2022年坎耶·韦斯特无端指控太阳队球星克里斯·保罗与金·卡戴珊有染,虽无实证却引发体育圈对名人绯闻干扰竞技状态的反思。

3. 隐私边界的双重标准

公众对名人隐私的窥视欲与道德谴责往往并存。卡戴珊事件中,网民既消费其隐私内容,又批判其炒作行为;体育圈亦面临类似矛盾,如王楚钦等运动员因粉丝过度跟拍公开呼吁尊重隐私。这种“既要流量又立牌坊”的社会心态,成为名人经济的潜在驱动力。

体育与娱乐圈的交织:名人效应的跨界冲击

1. 流量变现的共性逻辑

无论是卡戴珊的录像带营销,还是运动员通过社交媒体塑造个人品牌,核心逻辑均为“注意力经济”。例如:

2. 饭圈文化对体育的侵蚀

卡戴珊事件折射的粉丝经济模式正在渗透体育领域。极端案例包括:

此类现象引发对体育纯粹性的担忧,专家呼吁以“红牌机制”遏制越界行为。

反思:隐私权、女性主义与社会价值观

1. 女性形象的矛盾塑造

卡戴珊以“受害者”姿态控诉隐私泄露,却通过性资本构建商业帝国。这种矛盾被部分女权主义者解读为“对抗传统贞洁观”,也被批评为“物化女性的高级形式”。

2. 隐私保护的立法滞后

现行法律对名人隐私泄露的惩戒力度不足。例如,Ray J指控卡戴珊家族却难获法律支持,而体育圈的跟拍行为多止于道德谴责。

3. 公众参与的道德困境

一项调查显示:

这种集体无意识的共谋,成为隐私产业链的温床。

未来启示:在流量与底线之间

1. 行业自律:娱乐与体育行业需建立隐私保护公约,如限制真人秀对家庭成员隐私的过度曝光。

2. 公众教育:倡导理性追星文化,区分公众人物的工作表现与私生活。

3. 技术防控:利用AI识别并屏蔽非法传播的隐私内容,平台需承担审核责任。

4. 法律完善:推动《数字隐私法》立法,明确泄露、炒作隐私的刑事责任。

互动讨论

欢迎在评论区分享观点,并点击下方投票表达态度。

卡戴珊录像带事件如同一面棱镜,折射出娱乐至死时代的复杂光谱。当体育与娱乐圈的边界日益模糊,如何在流量狂欢中坚守底线,将成为全社会必须解答的命题。正如NBA名宿奥尼尔所言:“赛场上的数据会被遗忘,但人格的光辉永存。”或许,对实力与隐私的双重尊重,才是名人效应的终极答案。