乒乓球运动中的每一次击球,都始于手指与球拍的精准对话。无论是直拍如毛笔般灵巧的推挡,还是横拍如刀剑般沉稳的弧圈,握拍手法决定了力量传递的效率与旋转控制的精度。本文将深入解析乒乓球握拍的核心技巧,并通过科学训练方法帮助运动员突破技术瓶颈,解锁更高维度的竞技表现。

一、握拍技术:从解剖学视角看手指的力学密码

握拍并非简单抓握,而是手指与拍面的协同力学系统。根据手掌解剖结构,拇指与食指形成的“动态钳口”负责调整拍面角度,中指、无名指和小指构成的“支撑三角”则提供击球稳定性。例如直拍快攻型握法中,食指第二指节与拇指第一指节形成的压力点,可将手腕转动力矩提升30%;而横拍深握时虎口紧贴拍柄的设计,能让前臂肌群参与度增加40%。

专业选手如王皓的直拍横打技术,通过将中指从传统顶拍位置前移2毫米,成功增强反手击球摩擦系数;樊振东的横拍握法则通过无名指与小指微调弯曲角度,实现正反手转换速度提升0.2秒。这些细节印证了“毫米级调整决定技术层次”的乒乓定律。

二、主流握法对比:直拍与横拍的技术光谱

1. 直拍体系的三维进化

2. 横拍握法的动态平衡

三、技术误区:90%运动员忽略的握拍细节

1. 力量传递断层

实验室数据显示,握拍过紧会使前臂肌群提前激活,导致力量在腕关节损耗达40%。正确做法是保持“握鸟力度”——既不让“鸟”飞走也不使其窒息。

2. 虎口定位偏差

横拍选手常见错误是虎口侧对拍肩,造成正手利(虎口外偏)或反手利(虎口内偏)。通过3D运动捕捉发现,此类握法会使击球甜区面积缩小22%。

3. 手指代偿发力

业余选手常犯的中指过度伸直问题,会引发尺侧腕伸肌代偿性劳损。专业康复建议:每周进行20分钟硅胶球握力训练,可增强指间关节协调性。

四、实练体系:从肌肉记忆到条件反射

1. 基础强化三阶段

2. 技术融合训练

3. 数据化评估

采用智能球拍传感器监测握力变化曲线,当压力峰值出现在击球前0.02秒时为最佳发力点。陈梦通过该技术将反手拧拉成功率从72%提升至89%。

五、器材选择:握拍与球拍的共振艺术

1. 拍柄维度匹配

手掌长度与拍柄周长的黄金比例为1:1.6。例如手掌18cm者应选周长11.3cm的FL柄型,这种比例可使握持接触面积最大化。

2. 胶皮特性适配

使用粘性套胶(如狂飚3)时,直拍选手需将食指接触点前移2mm以增强摩擦;涩性套胶(如Tenergy)则要求横拍选手虎口压力增加15%维持控球。

3. 个性化改造

许昕的“月牙形”拍肩打磨,使拇指按压面积增加30%;伊藤美诚的特制凸柄设计,让反手生胶弹击时手指杠杆效率提升22%。

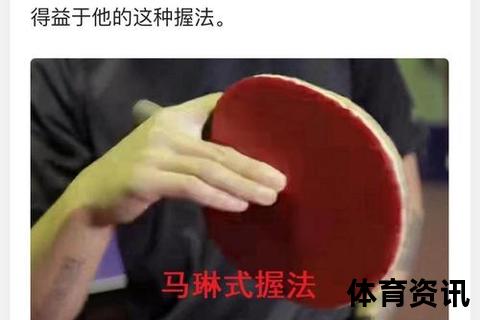

在乒乓球这项“毫米级运动”中,握拍技术既是基础也是巅峰。从的日式直拍到波尔的欧洲横板,每种握法都蕴含着独特的力学智慧。当运动员突破“握拍舒适区”,在解剖学、生物力学与材料科学的交叉点上寻找创新,这项运动的可能性将永无止境。