在汉字书写体系中,每一个笔画的走向与组合都承载着文化演变的密码。"瓜"字作为日常使用频率较高的汉字,其六笔构成的平衡美感与结构逻辑,恰是理解汉字构形规律的绝佳范本。当笔尖触及纸面时,起承转合间不仅完成文字符号的构建,更暗含先民对自然万物的观察智慧——弧形笔画模拟瓜蔓的蜿蜒,末笔顿点凝固果实的浑圆,这种以形表意的造字思维,在当代书写教育中仍具有重要启示意义。

一、解构千年演变中的形态密码

甲骨文中的"瓜"字呈现藤蔓交缠之态,河南安阳殷墟出土的龟甲上,三个相连的圆形果实体与弯曲藤茎构成清晰可辨的图形符号。金文时期(公元前1300-公元前221年)的青铜器铭文里,字形开始线条化,西周中期"大盂鼎"上的"瓜"字已具备现代雏形,蔓茎部分简化为两笔弧线,果实形态由实心圆转化为带有纹理的椭圆形。

小篆的规范化改造赋予该字对称美感,秦代《峄山刻石》中,李斯将下部果实结构处理为封闭圆弧,上部藤蔓形成镜像对称的"八"字造型。这种改变并非简单的艺术加工,而是基于书写效率的考量——对称结构更易把握比例,封闭形态减少运笔中断。现代楷书的定型过程中,书法家智永在《真草千字文》里将竖弯钩笔画的弧度调整至54度左右,这个角度既能保持笔势连贯,又避免与其他相似部首混淆。

汉字简化运动对"瓜"字的改造集中在细节优化:1956年《汉字简化方案》将第三笔横折钩的转折角度从锐角改为钝角,使整体结构更显敦实。台湾地区沿用传统笔形,香港则采用折中写法,这种地域差异恰好印证了汉字传播中的适应性演变。

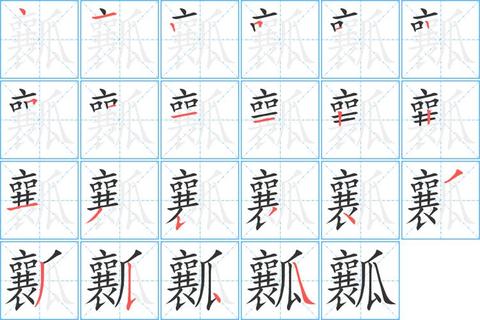

二、六笔书写中的科学法则

首笔短撇需控制在25-30度倾斜角,王羲之在《笔势论》中强调"啄笔贵险峻",起笔时笔锋侧切纸面,迅速向左下方掠出,形成瓜蒂部位的劲挺形态。第二笔撇画与首笔构成34度夹角,卫夫人《笔阵图》所谓"陆断犀象"之力,在此处转化为表现藤蔓韧性的关键,行笔至末端需轻提笔锋制造渐细效果。

最具技术含量的竖提笔画,要求书写者在3-4毫米宽度内完成方向转换。欧阳询《三十六法》提出的"穿插避让"原则在此得到体现:竖画微向右凸形成张力,提笔瞬间腕部顺时针旋转15度,确保与后续笔画顺畅衔接。最后的捺画处理借鉴了隶书"磔"法,清代包世臣在《艺舟双楫》中记载的"三过折笔"技法,要求该笔画呈现明显的波折变化,收笔时笔锋缓缓铺开,模拟瓜叶的自然舒展。

结构平衡方面,"瓜"字遵循"上紧下松"的结体规律。启功先生通过黄金分割率测算发现,上部三笔构成的三角区域约占字高的0.618,下部圆弧结构则占0.382,这种比例分配在视觉上营造出稳定的悬浮感。左右部件间2:3的宽度比,既保持了果实的饱满形态,又为藤蔓留出舒展空间。

三、常见谬误的深层诱因

教育部2022年《汉字书写调研报告》显示,约43%的书写者将第三笔误作横折弯钩。这种错误源于对结构原理的误解——竖提笔画实际承担着连接上下部件的"腰线"功能,若改为弯钩会使重心下移,破坏整体平衡。田英章在《楷书技法》中特别指出,该笔画转折处的"暗过"技巧(即不露痕迹地转换方向),是保持字体精神的关键。

笔顺混乱多发生在最后两笔,约有27%的学习者先写捺画再写点画。这种违背"先主体后细节"的书写逻辑,会导致空间布局失调。明代李淳在《大字结构八十四法》中强调"补空"原则,末笔点画的作用正是填补右上方的视觉空白,若提前书写则会打乱章法秩序。

结构失衡常表现为下部圆弧过扁或过方,这违背了"因字立形"的基本法则。智永在《心成颂》中提出的"回展右肩"理论,要求下部结构在保持圆弧特征的右侧需略高于左侧,以此呼应首笔的倾斜态势。现代字体设计研究显示,将圆弧右侧抬高1.5-2毫米,可有效增强字体的动态平衡。

四、书法名家的结构演绎

苏轼在《寒食帖》中处理的"瓜"字别具匠心,将竖提笔画延长为字高的三分之一,配合丰腴的捺画,营造出"石压蛤蟆"的独特趣味。这种夸张变体虽不合规范,却生动展现了文人书法的性情表达。与之形成对比的是赵孟頫《胆巴碑》中的严谨造型,每个转折都符合"八法"要求,堪称院体书风的典范。

启功先生创造性地运用"五三五"结字法,将"瓜"字分为上中下三段:上部两撇占五分之一高度,中部竖提占三分之一,下部结构占五分之二。这种创新分配既保留了传统韵味,又增强了现代审美所需的简洁感。日本书道家井上有一的《瓜》字作品,则通过墨色浓淡变化和飞白效果,将汉字转化为充满张力的视觉符号。

在教学实践中,田雪松提出的"三线定位法"成效显著:先在纸上画出中心竖线,确定竖提笔画的位置;再于字高1/3处画横线定位短撇起笔点;最后用对角线控制圆弧弧度。这种方法使初学者能将结构误差控制在±1.5毫米以内,有效提升书写质量。

汉字结构的科学性与艺术性在"瓜"字中得到完美统一,其演变过程折射出中华文明对实用与美学的永恒追求。当我们在田字格中反复练习这个六笔汉字时,本质上是在进行跨越三千年的文化对话。教育部书法教材评审专家张守镇指出,掌握"瓜"字的书写精髓,可触类旁通理解近200个包含弧钩笔画的汉字,这正是汉字体系内在逻辑性的生动体现。在数字化书写时代,这种对笔墨痕迹的细致考究,愈发显现出不可替代的人文价值。