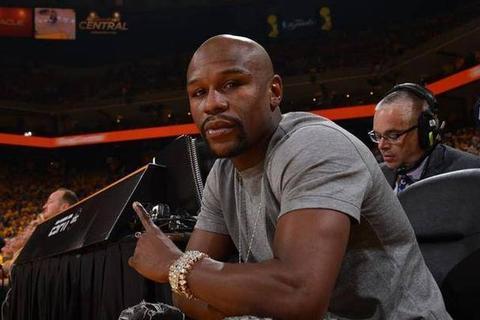

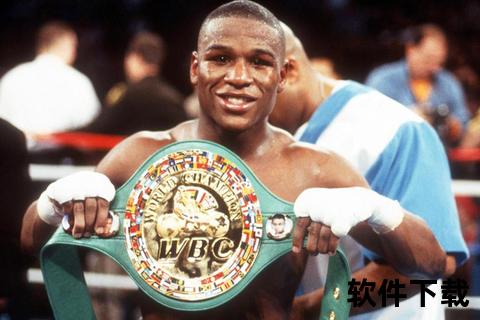

当拳击传奇与综合格斗巨星在聚光灯下握手,这场世纪之战早已超越体育竞技的范畴,成为资本、舆论与人性博弈的教科书级案例。 梅威瑟与康纳·麦格雷戈的跨界对决,表面是两位运动员的技术较量,实则是商业逻辑与大众心理的精准操盘。本文从经济驱动、舆论策略与竞技本质三个维度,解码这场价值7亿美元的商业神话背后的深层逻辑。

一、利益博弈:金钱驱动的商业狂欢

1.1 天价收入与分成机制

2017年的跨界大战总收入突破7亿美元,远超梅威瑟2015年与帕奎奥的6亿美元纪录。梅威瑟个人收入高达2.85亿美元,嘴炮虽受UFC合同限制仅分得20%,仍创下其职业生涯单场收入峰值。这场比赛的盈利模式堪称“资本共谋”:

1.2 UFC与拳击市场的博弈

UFC为促成比赛罕见让步,允许嘴炮以拳击规则参赛。此举暴露综合格斗商业天花板:UFC顶级选手单场收入不足500万美元,而拳击手梅威瑟单场收入动辄过亿。跨界大战实则为UFC的“破圈”尝试,通过借势拳击市场扩大影响力。

1.3 规则妥协背后的利益交换

梅威瑟团队坚持使用职业拳击规则,甚至要求内华达州运动委员会指定裁判。嘴炮虽失去擅长的腿法与地面技,但获得10盎司拳套的妥协——相比UFC的4盎司分指手套,更大缓冲降低KO风险,延长比赛观赏性。

二、舆论角力:话题制造与形象营销

2.1 社交媒体时代的舆论战

双方团队深谙“黑红也是红”的流量法则:

2.2 双重形象的精准塑造

2.3 媒体矩阵的协同效应

三、竞技本质:职业拳击的技术壁垒

3.1 体能分配与战术调整

梅威瑟的胜利印证职业拳击的专项化优势:

3.2 规则差异下的技术鸿沟

3.3 跨界选手的局限性

综合格斗运动员需兼顾踢打摔拿,而拳击专项训练时间占比超80%。嘴炮的“十项全能”反成劣势,正如专家所言:“最有天赋的格斗者都去了拳击场”。

四、余波与启示:跨界模式的争议与未来

4.1 商业价值的延续性争议

4.2 竞技纯粹性的争议

批评者认为跨界大战是“马戏团表演”,但支持者指出其推动格斗破圈:2017年后UFC收视率增长37%,拳击年轻观众占比提升21%。

4.3 格斗产业的专项化启示

互动讨论:

> 你认为跨界大战是体育产业的创新还是对竞技精神的损害?欢迎在评论区分享观点。

行动呼吁:

若想深入了解格斗专项训练方法,可参考国家散打队体能教练张付的《打造格斗的肌肉》(京东/当当有售),系统学习职业选手的体能优化方案。

这场“世纪之战”早已落幕,但其揭示的商业规律与人性博弈仍在上演。当体育遇上资本,我们既是观众,也是这场博弈的参与者。