在足球运动中,颠球常被视为一项基础却容易被忽视的技能。它不仅是职业球员热身时的标配动作,更是业余爱好者提升控球能力的黄金钥匙。通过科学的颠球训练,球员不仅能打磨球感,还能在看似简单的重复中解锁身体协调性与技术进阶的深层密码。

一、颠球训练的核心价值:从基础到高阶的全面赋能

1. 球感提升的微观机制

颠球时,足球与身体各部位的每一次接触都是一次神经反馈的精密校准。脚背、大腿、肩部等部位对球的触感、反弹力度的感知,通过反复训练可在大脑中形成“肌肉记忆”。例如,用正脚背颠球时,脚踝需保持锁死状态,脚尖微翘以提供稳定击球面,这种动作要求球员精准控制触球角度和力度,从而强化对球体运动轨迹的预判。研究显示,连续颠球50次以上的球员,其停球失误率比未系统训练者降低约40%。

2. 协调性与平衡感的双重塑造

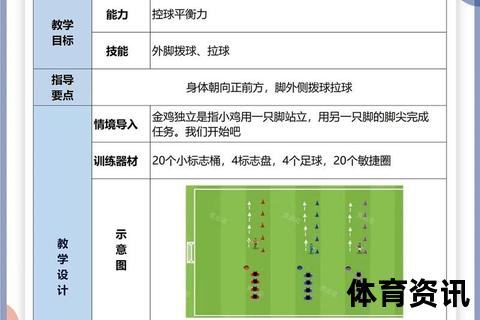

颠球要求身体在动态中维持稳定。例如,进行“单腿脚尖颠球”时,支撑腿需通过膝盖微屈调整重心,另一侧肢体则需精准触球。这种“动-静结合”的训练模式,可激活核心肌群与小脑平衡功能。西班牙青训体系的数据表明,每周进行3次颠球训练的青少年球员,其敏捷测试得分平均提高15%。

3. 技术进阶的隐形阶梯

颠球并非孤立的基础动作,它与实战技巧存在深度关联:

二、科学训练方法论:从入门到精通的路径设计

1. 基础阶段的“三阶递进法”

2. 进阶训练的“复合模式”

三、常见误区与解决方案:避开技术陷阱

1. 错误动作的典型表现

2. 心理调节策略

初学者的挫败感多源于急于求成。可采用“目标分解法”——将100次目标拆解为10组×10次,每组间隔加入20秒冥想,缓解焦虑情绪。

四、从训练场到实战:技术转化的临界点

当球员能稳定完成200次以上颠球时,可尝试将训练成果嵌入实战场景:

1. 高空球处理:用大腿颠球模拟争顶后的控球衔接,如英超球员凯恩常借此技术完成头球摆渡后的快速射门。

2. 狭小空间突破:借鉴“脚尖颠球”的精细控球能力,在对手包夹时保持球距身体30cm内的安全区。

3. 创造性触球:南美球员擅长的“绕球颠球”(ATW)等花式动作,本质是颠球技术的艺术化延伸,可用于比赛中的节奏变化。

五、职业化训练的启示:数据驱动的颠覆创新

现代足球实验室通过传感器技术,将颠球训练量化至微观层面:

颠球的价值远超“基础训练”的刻板印象。它既是技术打磨的磨刀石,更是连接身体智能与足球美学的桥梁。当球员在颠球中体会到“人球合一”的掌控感时,便是足球哲学最朴素的觉醒时刻。