当超级巨星的领导力与角色球员的生存哲学相遇,职业体育的残酷与智慧在此交汇

1995年秋天,当罗德曼带着满身纹身和一头紫红头发加入芝加哥公牛时,外界普遍认为这将是乔丹职业生涯的“最大冒险”。这对看似性格迥异的组合,却缔造了NBA历史上最伟大的三连冠王朝之一。他们的合作背后,隐藏着巨星定位、团队策略与个人抉择的深层逻辑——这不是简单的“帮助”或“驯服”,而是一场关于篮球本质的精密博弈。

一、巨星定位:乔丹的“不帮助”与罗德曼的“不需要”

关键词:角色分工、领导力边界、职业性

1. 乔丹的核心法则:胜利优先于个人关系

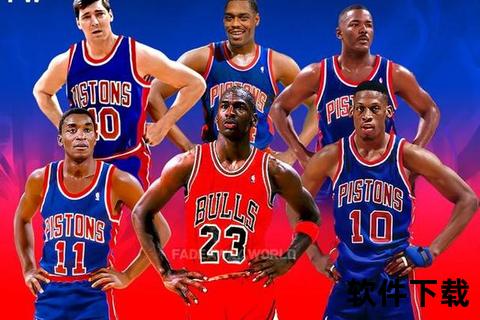

乔丹与罗德曼的场下关系始终疏离。罗德曼曾直言:“在芝加哥,我和乔丹、皮蓬从不交谈,交流仅限于比赛。”这种距离感并非偶然,而是乔丹作为团队绝对核心的刻意选择。他深谙“巨星领导力”的本质:通过球场表现而非私人情感建立权威。例如,当罗德曼因技术犯规失控时,菲尔·杰克逊的沉默微笑和乔丹的专注比赛姿态,形成了一种无形的压力,迫使罗德曼自我调整。

2. 罗德曼的生存智慧:功能性角色的极致化

身高仅2.01米的罗德曼,在公牛时期场均仅得5分,却以连续7年篮板王的身份成为“三巨头”之一。他的价值在于将防守和篮板转化为艺术:1996-98年季后赛,他场均抢下15.3个篮板,为乔丹节省了30%的体能消耗。这种对单一技能的极致打磨,恰恰是角色球员在巨星体系下的生存策略。

3. 矛盾的平衡点:职业性与个人主义的共存

罗德曼曾在自传中透露,公牛时期的他“白天训练、夜晚泡吧”,但次日仍能出战36分钟。这种看似“不自律”的行为,实则建立在严格的身体管理与团队默许之上。乔丹曾评价:“我不关心他晚上做什么,只要他第二天抢下15个篮板。”

二、团队策略:公牛王朝的精密系统

关键词:体系适配、风险管控、文化塑造

1. 菲尔·杰克逊的“无为而治”

禅师对罗德曼的管理堪称经典案例。当罗德曼因争议判罚暴怒时,杰克逊以“靠在椅子上大笑”代替训斥,这种非对抗性反馈反而激发了罗德曼的自我约束。公牛管理层深知,对罗德曼的管控需留出“安全边际”——他们从未试图改变其性格,而是通过战术设计(如三角进攻弱化其持球需求)将风险转化为优势。

2. 风险对冲:三巨头结构的互补性

这种“功能模块化”设计,使罗德曼的短板(得分能力弱)被体系消化,长板(防守威慑力)被无限放大。

3. 文化武器的隐性力量

公牛更衣室存在严格的等级制度:乔丹的权威、皮蓬的忠诚、罗德曼的“特许经营权”。这种结构避免了OK组合(奥尼尔与科比)式的权力争夺。当罗德曼在湖人因训练迟到被裁时,公牛时期的“特权”恰恰印证了体系适配的重要性。

三、个人抉择:时代背景下的必然性

关键词:商业化转型、劳资博弈、生涯周期

1. 90年代NBA的转型窗口

1998年联盟停摆与电视转播权扩张,加速了球星个人品牌化。罗德曼染发、纹身、跨界娱乐的行为,本质是在巨星阴影下寻找第二生存空间。而乔丹的“不帮助”,实则是避免其个人品牌稀释团队价值。

2. 劳资矛盾的预演

1997年皮蓬因薪资矛盾申请交易,暴露了公牛王朝的财务脆弱性。管理层对罗德曼的“短期合约策略”(1996年签1年900万美元),既是风险控制,也暗示了对其职业晚期的预判。

3. 生涯周期的残酷逻辑

37岁的罗德曼在离开公牛后,辗转湖人、小牛均告失败。这并非能力衰退,而是失去体系支撑后的必然——他的篮板艺术需要乔丹的得分威胁作为前提。

四、现代启示:巨星经济的重构与角色球员的进化

(互动环节)

你认为当代NBA中,谁最接近“罗德曼式”的功能型巨星?

乔丹与罗德曼的故事,本质是职业体育资源最优配置的经典案例。当现代联盟愈发强调“全能巨星”时,公牛王朝提醒我们:真正的伟大团队,往往诞生于对“不完美”的精准运用。正如罗德曼在名人堂演讲中所说:“我的篮板不是天赋,而是对‘不被需要’的恐惧转化成的疯狂。” 这种恐惧与野心交织的生存哲学,或许才是竞技体育最真实的魅力。

(多媒体建议:插入1998年总决赛罗德曼飞身救球GIF、公牛三巨头战术跑位解析图、罗德曼篮板数据与乔丹得分效率相关性曲线)

数据来源:NBA官方档案、球员自传《尽情使坏》、公牛队赛季技术报告