在体育竞技的版图中,地理位置往往与球队风格、球员培养乃至赛事表现形成微妙关联。阿尔及利亚国家足球队作为非洲足坛的劲旅,其独特的地理坐标——北纬18°至38°、西经9°至东经12°之间——不仅塑造了其自然气候特征,更通过历史、文化与欧洲足球的深度互动,孕育出兼具北非野性与欧洲纪律性的足球哲学。

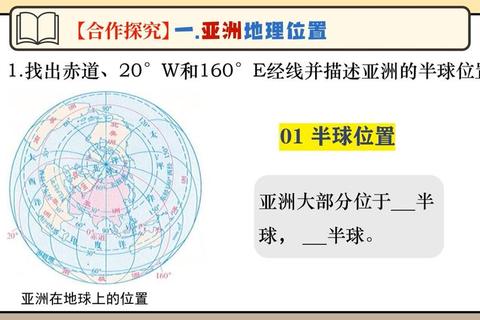

一、双重半球定位的地理特征

阿尔及利亚国土横跨北半球与东半球,北濒地中海,南部深入撒哈拉沙漠。从经度范围看,其领土完全位于东半球(西经20°至东经160°),而纬度位置则完于北半球(赤道以北)。这种双重属性使其气候呈现显著分层:北部地中海沿岸地区冬季温和多雨,夏季干燥炎热,与南欧气候相似;中部高原大陆性气候显著,昼夜温差大;南部沙漠区则终年高温少雨。这种地理多样性不仅影响球员体能训练模式,也促使国家队在战术设计中需兼顾不同环境下的适应性。

二、足球发展中的地理烙印

1. 殖民历史与足球基因重组

作为法国前殖民地,阿尔及利亚自1962年独立后,足球成为民族认同的重要载体。法国长达132年的殖民统治带来双重影响:一方面,大量阿尔及利亚裔球员通过法国青训体系跻身欧洲足坛,如齐达内、本泽马等虽未代表阿尔及利亚出战,却证实了该地区足球人才的血脉传承;本土足球在反抗殖民的历史语境中发展出独特的韧性,1982年世界杯击败西德队的经典战役,即被视作政治独立的体育延伸。

2. 地缘纽带与人才流动

地中海的地理毗邻使阿尔及利亚与欧洲足球形成“双通道互动”。据统计,当前阿尔及利亚国家队超过80%的球员效力于欧洲联赛,其中法甲成为主要输出地。这种流动催生出“混合型球风”——既有北非球员的即兴创造力(如布拉希米的盘带变向),又融入欧洲体系化的无球跑动意识(如斯利马尼的门前抢点)。近年来,阿尔及利亚足协更通过“归化工程”吸纳法籍阿尔及利亚后裔,例如雷恩前锋古伊里的加盟显著提升了锋线技术含量。

三、地理气候衍生的战术体系

1. 气候适应性训练

针对国内三大气候区的特点,阿尔及利亚足协建立差异化训练基地:北部城市阿尔及尔的海拔训练营侧重耐力强化;沙漠边缘的瓦尔格拉基地利用高温环境模拟热带赛事条件;中部城市君士坦丁的高原场地则用于提升心肺功能。这种科学分级使球队在非洲杯、世界杯等跨气候区赛事中保持稳定性,2019年非洲杯夺冠征程中,球队在埃及高温下完成4场加时赛的体能储备即得益于此。

2. 地中海式攻防节奏

受沿岸气候影响,阿尔及利亚足球形成独特的“地中海季风节奏”——进攻如夏季燥热般迅猛(场均射门13.2次位列非洲前三),防守则如冬季海风般绵密(2023年预选赛8场仅失4球)。主教练贝尔马迪打造的4-3-3阵型中,两翼冲击力(阿塔勒的边路突破)与中路控制力(本纳塞尔的调度)形成动态平衡,恰如地理版图中沙漠与绿洲的共生关系。

四、地缘政治与赛事格局

作为非洲面积最大的国家,阿尔及利亚在非洲足联(CAF)中具有重要话语权。其东半球位置使其与亚洲足球强国存在时区重叠优势(与中东球队热身赛频率高于西非国家),而北半球坐标又便于和欧洲球队保持紧密竞技交流(近三年与意大利、西班牙举行7场友谊赛)。这种战略布局使其在国际足联排名中长期稳居非洲前五,2024年更成为首个引入VAR技术的非洲国家联赛试点。

青训体系的地理辐射

依托地中海沿岸城市群,阿尔及利亚建立“三角青训网络”:奥兰足球学院侧重技术打磨,君士坦丁体能训练中心专攻身体对抗,阿尔及尔战术研究院培养战术意识。该体系已输送21名球员至欧洲五大联赛,2023年U20非洲杯亚军阵容中,8名球员来自这三个基地。值得注意的是,沙漠地区的足球荒漠正在被“移动青训营”打破——配备空调设备的改装卡车深入南部,每年挖掘约200名潜在新星。

五、跨半球赛事的地理变量

在世界杯预选赛中,阿尔及利亚需应对跨半球作战的挑战。例如对阵南半球球队澳大利亚时,7小时时差与季节反转(北半球冬季VS南半球夏季)曾导致2014年世界杯小组赛出现体能分配失误。为此,足协引入生物钟调节专家,通过光照疗法与膳食管理帮助球员快速适应时区切换,2026年预选赛对阵萨摩亚的客场胜利即验证了该方案有效性。

文化地理的象征表达

足球场成为国家地理的微缩景观:阿尔及利亚主场球衣的绿色象征北部农耕区,白色代表沙漠,红色条纹喻示独立战争的血色记忆。球迷助威歌曲《啊,迦太基》融入柏柏尔民谣节奏与法语法语呐喊,恰如国土上阿拉伯文化与欧洲文明的交融。这种地理文化符号的凝聚效应,使国家队主场胜率高达78%,位居全球前列。

当足球遇见经纬度,阿尔及利亚的故事展现出地理要素如何穿透绿茵场:北半球的严谨与东半球的灵动在此碰撞,殖民历史的创伤与独立后的自强在此和解,沙漠的炽热与地中海的温润在此共生。这支“沙漠之狐”的每一次战术调整、青训创新乃至归化选择,都在诉说着一个真理——足球从来不只是22人的角逐,更是地理基因在时间维度上的觉醒与迸发。