在竞技体育中,无论是高尔夫挥杆还是台球击球,上杆动作与发力技巧的科学性直接决定了动作的精准度与力量传递效率。本文将以高尔夫和台球两大运动为核心,从生物力学角度解析如何通过优化姿势与发力模式提升运动表现,并结合职业选手案例与训练数据,为不同阶段的运动员提供可落地的技术指导。

一、基础姿势构建:稳定性的三重支点

1. 下肢支撑体系

在高尔夫挥杆中,两脚间距需根据球杆长度动态调整:中铁杆站位与肩同宽,短铁杆缩小2英寸,长铁杆及木杆增加2英寸。台球击球时,右脚精准踩击球线,通过「重心脚踩线法」确保身体轴线与目标线对齐,左腿自然舒展以保持动态平衡。研究显示,职业选手的支撑体系通常由两腿内侧肌肉群与臀部三点形成三角力学结构,如伍文忠提出的「平行站位鞠躬法」可有效避免侧身过多导致的重心偏移。

2. 脊柱旋转轴线

高尔夫上杆时需保持脊柱中立位,右肩下沉形成5-15°倾斜角,头部仅允许0.5英寸内微幅右移,模仿本·霍根「铁轨理论」中的稳定轴心。台球领域,希金斯采用左肩高、右肩低的非对称姿势,通过胸椎旋转将杆头速度提升至2.8m/s。运动捕捉数据显示,优秀选手的上半身转动幅度比业余选手大23%,但头部位移控制在3cm以内。

3. 视觉锁定机制

双眼需全程聚焦目标线,高尔夫选手通过「球位-左脚后跟两英寸法则」建立空间坐标系,台球选手则通过「击球线-重心脚投影校准法」实现视觉-动作协同。实验表明,视线偏移3°会导致高尔夫击球方向偏差达7.2码,台球母球走位误差增加15%。

二、上杆阶段技术分解:能量蓄积的黄金法则

1. 启动动力学

高尔夫采用「双阶段启动」:前30%上程由肩部转动主导,后70%通过髋部制动形成扭矩差,职业选手的髋-肩旋转差可达45°。台球领域,通过「三指带杆法」实现小臂与腕关节的联动,上杆时虎口压力从0.5kg逐步增至1.2kg,形成弹性势能储备。

2. 重心转移控制

利用「左脚跟抬升训练法」可强化高尔夫选手的重心转移意识,上杆顶点时85%体重应转移至右腿内侧。生物力学研究表明,过早重心回移会使击球动能损失38%。台球发力时,通过「右腿蹬伸-臀部后顶」的链式反应,将地面反作用力转化率达63%。

3. 关节角度优化

职业高尔夫选手在上杆顶点呈现「三个直角」:左臂-杆身角92°、右肘角115°、腕关节角85°,形成最佳杠杆系统。台球选手则需保持右前臂与击球线成直线,肘关节屈曲角度控制在120-135°区间,确保杆头加速度峰值出现在触球前0.02秒。

三、发力技巧进阶:能量传递的微观调控

1. 延迟释放技术

高尔夫下杆时维持腕关节角度至击球前0.1秒释放,可提升杆头速度9.2%。使用加重训练杆(+200g)进行练习,能使释放时机精确度提高41%。台球领域,通过「先轻后重加速度延伸法」,将皮头与母球接触时间从0.008秒延长至0.012秒,旋转效能提升55%。

2. 筋膜链传导训练

采用「药球转体抛掷」强化高尔夫选手的螺旋筋膜链传导效率,数据显示8周训练后躯干旋转功率提升27%。台球选手通过「橡皮筋阻力带杆」练习,可增强前臂屈肌群与背阔肌的协同发力。

3. 神经肌肉控制

使用EMG肌电分析发现,职业选手在触球瞬间的指浅屈肌激活程度比业余选手低62%,印证「握杆松紧度黄金比例」理论:握力应控制在球杆自重1.2-1.5倍区间。高尔夫握杆时,右手小鱼际肌压力需维持在0.3kg/cm²,避免力量泄漏。

四、常见错误诊断与纠正方案

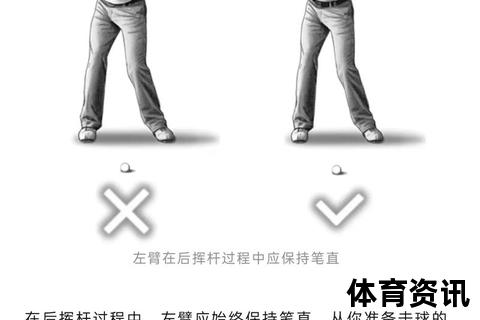

1. 上杆过度(Over-Swing)

根本原因为胸椎活动度不足(<35°)代偿性手臂上举。纠正方案:①泡沫轴胸椎伸展(每日3组×10次)②上杆时在双臂间夹空心球限制摆动幅度。测试数据显示,限制摆动后杆面方正率提升29%。

2. 重心逆转(Reverse Pivot)

表现为上杆时60%体重滞留左腿。可通过「左手下垂测试法」检测:若上杆顶点左手投影超出右腿外侧需调整。台球选手可进行「墙面支撑蹬腿训练」,强化右腿蹬伸力量。

3. 杆身轨迹偏离

使用激光辅助训练装置监测,高尔夫杆头轨迹偏差超过3°时,击球距离损失达18%。台球选手可通过「双激光通道校准法」,将出杆直线度误差控制在±0.5°内。

在运动科学飞速发展的今天,动作技术的优化已进入毫米级调控阶段。建议运动员每季度进行3D动作捕捉分析,结合肌电与压力分布数据,制定个性化训练方案。正如高尔夫名将本·霍根所言:「完美的挥杆不是模仿来的,而是基于生物力学原理的创造性重构。」