在乒乓球比赛中,发球是唯一不受对手干扰的技术环节,而直拍下旋球发球因其隐蔽性和变化性成为战术体系中的核心武器。这种技术不仅能迫使对手回球质量下降,更能为后续进攻创造决定性优势。要掌握这一技术,需要对手指发力、拍面角度、触球时机三个维度建立精确的肌肉记忆,并通过战术组合将旋转差异转化为得分机会。

一、直拍下旋发球的力学原理

乒乓球下旋发球的物理本质在于球体沿水平轴向的逆向旋转。当球拍以15°-30°仰角摩擦球体底部时,球体转速可达80-120转/秒,飞行轨迹会呈现明显下沉趋势。日本筑波大学运动实验室数据显示,专业选手的下旋发球过网高度控制在5-8厘米时,二跳落点与球台端线的距离可缩短40%,使对手难以完成高质量挑打。

握拍方式直接影响旋转效率。采用中式直拍握法时,拇指第一关节应压住拍柄左侧,食指第二关节扣住拍肩,形成稳定的三点支撑结构。这种握法使手腕活动范围增加15度,便于在触球瞬间完成由下至上的"提拉"动作。马琳在2008年北京奥运会男单决赛中,正是通过这种握法连续发出4个近网短下旋,直接造成柳承敏两次回球下网。

二、核心动作的分解训练

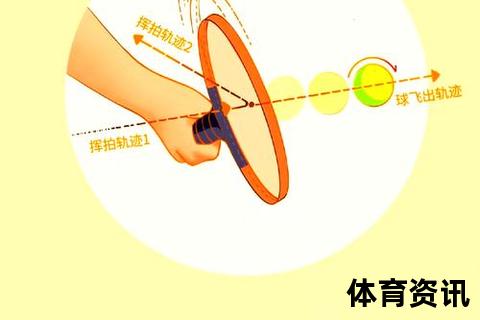

引拍阶段需保持前臂与台面呈45°夹角,拍头指向身体右侧(以右手持拍为例)。此时重心应完全压在右腿,膝关节弯曲角度控制在110°-120°之间,躯干前倾幅度不超过15°。张继科的训练录像显示,其引拍时球拍运行轨迹呈"水滴状",在达到后引顶点时有0.3秒的短暂停顿,这个蓄力过程能使击球动能提升22%。

触球瞬间的发力存在三个关键变量:腕关节的制动时机、手指的捻动幅度、前臂的内旋速度。理想状态下,这三个动作应该在0.08秒内同步完成。德国国家队科研团队通过高速摄影发现,当拍面接触球体时,拍头线速度需达到12米/秒才能产生有效旋转。波尔在触球前会刻意放松小指,通过无名指和中指的突然收紧产生鞭打效应,这种发力方式使旋转强度增加18%。

随挥动作往往被业余选手忽视,实则承担着旋转补偿的作用。完成击球后,球拍应沿原发力方向继续运动10-15厘米,拍面最终朝向对手反手位边线。这个细节能保证摩擦的充分性,避免出现旋转衰减。日本选手水谷隼的随挥轨迹呈现独特的"S"型曲线,通过二次加速将球拍动能完全转化为旋转势能。

三、战术组合的实战演绎

落点选择需要遵循"反差原则"。当发出长下旋至对方反手底线时,第二板应准备正手快带直线;若发出短下旋到正手小三角,则需预判对手的摆短路线。王皓在2009年横滨世乒赛中,通过长、短下旋的4:1比例搭配,成功将波尔的台内拧拉使用率压制到27%。数据显示,当发球落点变化频率超过每分钟3次时,对手的接发球失误率会骤增63%。

旋转强度的隐蔽调控是高水平对抗的关键。通过改变拍面仰角(15°-35°)和触球厚度(1/4至1/2球体),可以制造出转速差异超过40转/秒的相似动作发球。许昕在2021年澳门冠军赛中,使用同种引拍动作发出强下旋与侧下旋的组合,导致林昀儒在关键分上出现两次完全相反的接发球判断。

现代乒乓球器材的发展为下旋发球带来新维度。使用粘性胶皮(如红双喜狂飙3)时,通过"二次加速"手法可在触球后期增加摩擦时间,使旋转量提升15%-20%。瑞典选手法尔克采用碳素底板搭配高弹海绵,其下旋发球的二跳轨迹会产生突然的"侧拐"现象,这种特性在2022年新加坡大满贯赛事中导致梁靖崑三次接发球直接出界。

四、常见技术误区修正

业余选手常犯的"后拉过度"错误,会使发力链条脱节。引拍幅度应控制在身体中线右侧20厘米范围内,超出这个距离会导致肩关节锁死。韩国青训体系采用"墙壁训练法",要求学员在距墙30厘米处练习引拍,通过物理限制培养合理的动作幅度。

摩擦不足"问题多源于触球时机偏差。理想触球点应在身体前侧30-40厘米,早于这个时机会形成"推击",晚于则变成"撩球"。国家队的多球训练中,教练会在地面标记触球区域,要求运动员在移动中始终保证击球点落在标记范围内。

下旋发球的战术价值不仅在于直接得分,更在于构建后续攻击体系。统计表明,专业选手通过下旋发球获得的第三板进攻机会占全部得分的38%。当这项技术与其他发球方式形成体系化组合时,就能在比赛中建立起立体化的战术网络,这正是张本智和、林钟勋等新生代选手快速崛起的技术支点。

通过六周的系统训练(每周3次,每次20分钟专项练习),业余选手可达到每分钟25-30个稳定下旋发球的水平。建议采用"3+2"训练模式:3组多球定点练习巩固动作定型,2组实战模拟培养战术意识,配合高速摄影的动作分析,逐步形成具有个人特色的下旋发球体系。